Dans un village reculé de Tunisie, Aicha et Brahim sont dévastés par le départ inexpliqué de leurs fils, partis pour une guerre indicible. Remarqué dans la compétition de la dernière Berlinale, La Source est un drame familial qui prend la forme d’un conte spirituel. Pour son premier long métrage, la réalisatrice canado-tunisienne Meryam Joobeur signe un film visuellement très généreux, situé dans un espace trouble entre réalisme et magie. Joobeur nous en dit davantage sur cette découverte à ne pas manquer.

Avant de réaliser ce long métrage vous aviez signé le court Brotherhood, dans lequel on retrouvait déjà certains personnages de La Source. Quel lien existe-t-il entre ces deux récits ?

C’était toute une aventure. En 2017 je suis partie faire un road trip dans le nord de la Tunisie en compagnie de mon chef opérateur, Vincent. Mon but était juste de m’amuser, d’explorer et éventuellement trouver de l’inspiration. C’est là que nous avons recontré Malek et Chaker, les deux grands frères que l’on voit dans le film. Ils étaient au bord de la route avec leur troupeau, mon regard a croisé celui de Malek et j’ai senti qu’il se passait quelque chose. Nous avons arrêté la voiture et je leur ai demandé si je pouvais les prendre en photo. Ils ont dit non, ils étaient très timides. Par la suite, j’ai appris que suite à la révolution, une sorte de mini-califat s’était établi dans cette région. Disons plutôt qu’on y sentait un retour à des idées religieuses conservatrices.

Plusieurs jeunes hommes du coin ont rejoint ISIS. J’ai eu très envie d’explorer ce monde-là et de me pencher sur toutes les implications d’une telle histoire. Dans Brotherhood je me suis intéressée au point de vue du père, qui peine à reconnaître ses propres fils. Une fois cette historie racontée, j’ai souhaité me pencher sur le ressenti des personnages féminins : celui de la mère et celui de l’épouse ramenée de Syrie. Ce fut le point de départ de La Source, mais je n’ai pas écrit ce film en réaction à Brotherhood, ce fut une suite logique.

Le titre original (Who Do I Belong to ?, soit A qui est-ce que j’appartiens ?) possède une poésie mystérieuse. Qu’est ce qui vous a amenée à le choisir?

L’idée de faire de cette phrase le titre du film ne m’est apparue qu’au moment du montage, mais c’est une question que je me pose régulièrement depuis plusieurs années. Faire ce film fut une expérience très personnelle, et j’ai réalisé que c’était la question centrale du récit, que c’était justement ce que les personnages se demandaient. A qui nos vies appartiennent-elles dès lors que disparaît ce qui définissait nos identités ? L’identité de l’héroïne est entièrement tournée autour de son rôle de mère, de cheffe de famille, alors que devient-elle une fois que ce rôle lui échappe ? Qui sommes nous une fois que disparaissent les rôles qui nous étaient impartis ? J’aime que le titre original du film soit une question, cela invite le spectateur à y répondre à sa propre manière. J’accepte que le film soit également à sa manière un point d’interrogation. Après tout, comment pourrais-je prétendre connaître les réponses à ces questions existentielles que l’humanité se pose depuis des millénaires ?

Par son écriture et sa mise en image, La Source laisse beaucoup de place au mystère et ressemble régulièrement à un conte. Cela vous semblerait-il une exagération ou une fausse piste de décrire le film comme étant proche, a sa manière, du genre fantastique ?

A titre personnel, oui. La question du genre cinématographique auquel appartient le film revient très souvent en interview ou lors de rencontres avec le public. J’y réponds toujours de la même manière : je me suis strictement inspirée de la réalité. La réalité telle que je la vis et la réalité telle qu’on la vit dans cette région. Or, dans ce coin-la, on croit aux esprits, on estime que cela fait partie du quotidien, les gens en parlent avec beaucoup de simplicité. En faisant ce film, j’ai vécu plusieurs expériences transcendantes que j’estime être toutes aussi réelles que le sont les rêves ou l’hypnose. C’est ma réalité. La Source reflète cela, davantage qu’une réalité envisagée sous un angle social ou politique.

J’ai souvent le sentiment que dans les cultures d’ Europe ou en Amérique du Nord, le rationnel est un idéal, que rien n’est placé en plus haute estime que ce que l’on peut voir ou toucher. Toutes les cultures du monde ne voient pas les choses sous cette angle-la. C’est d’ailleurs pour cette raison que, dans un premier temps, je n’étais pas très à l’aise avec l’idée de présenter cela comme ma réalité, mais faire ce film fut un voyage à la découverte de moi-même. Cela m’a poussée à accepter qui j’étais tellement et comment je vivais ma réalité. Je crois qu’il existe certaines choses que l’on ne peut ni voir ni entendre et qu’elles font partie de la réalité qui nous entoure.

Si j’ai envisagé La Source sous cet angle fantastique, c’est aussi en relation avec la vague récentes de films tunisiens utilisant le fantastique comme métaphore sociale (Ashkal, Black Medusa, ou les films d’Ala Eddine Slim). Quel regard portez-vous sur cette famille de films ?

Je trouve cela passionnant. A fortiori car pendant très longtemps, la définition du type de film que l’on attendait de notre région était très restreinte. Le reste du monde voulait nous voir faire des films sociaux réalistes et c’est tout. Je suis très excitée de voir tous ces cinéastes provenant de la même région que moi proposer de nouvelles expériences inattendues. La liberté de tenter des choses, de rompre les habitudes et déjouer les attentes, c’est galvanisant. En ce qui me concerne, je dirais que l’inspiration me parvient à travers un filtre spirituel, je ne cherche donc pas à obéir à des codes de cinéma de genre. Si ces codes sont là au final, très bien, mais ce n’est pas conscient.

Parmi les éléments de mise en scène que vous utilisez pour suggérer la perte de repères des protagonistes, il y a le flou. Pouvez vous nous en dire plus à ce sujet?

La question que mon chef opérateur et moi-même nous posions sans cesse était : comment traduire en image le plus fidèlement possible une même réalité telle que la ressentent les différentes personnages ? Le récit principal épouse le parcours de l’héroïne à mesure qu’elle fait la paix avec toutes les choses qui l’entourent et qu’elle ne peut comprendre. C’est cette pensée qui a guidé nos cadrages, notre manière de faire ou non le point. Par ailleurs, trouver une manière de mettre en scène l’indicible est un défi qui fait particulièrement sens dans le cas d’un personnage de femme voilée qui n’a que ses yeux ou ses doigts pour s’exprimer.

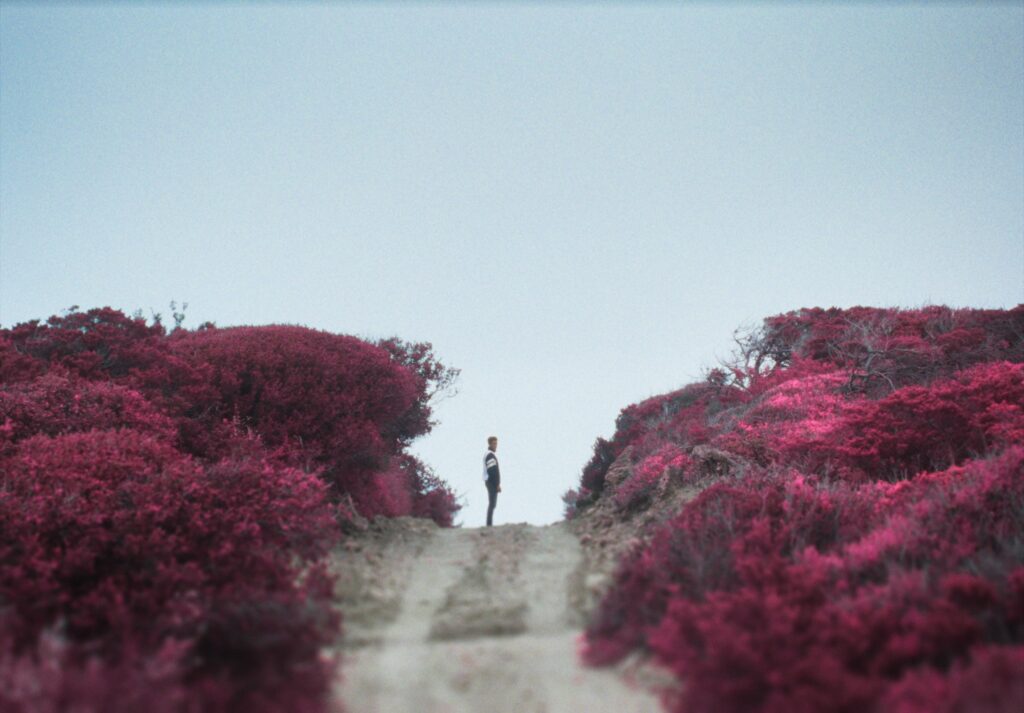

De même, avez-vous également envisagé la palette de couleurs comme un outil narratif ?

Oui, la couleur était pour moi un moyen de tisser des liens secrets entre les personnages. Ainsi, les seules touches de rose et de violet se trouvent dans la tenue des deux héroïnes, et elles conservent ces touches alors même que leurs tenues changent pour symboliser leur descente vers les ténèbres. Il y a beaucoup de petits détails colorés et symboliques que je me suis amusée à mettre en cachette ici et là.

Le résultat est visuellement très généreux, alors même que le récit privilégie l’ellipse et le non-dit. Entre ces deux pôles paradoxaux, comment avez-vous trouvé votre équilibre idéal ? Est-ce que ce fut un travail intuitif ?

Pour tout dire, je n’ai découvert cet équilibre-là qu’au moment du montage. La version originale du scénario expliquait bien davantage de choses. En école de cinéma, on nous apprend toujours que la manière traditionnelle de monter un film consiste à d’abord mettre le plus de choses possibles, pour mieux enlever progressivement ce qui est superflu. Or je me suis rendu compte que je ne parvenais pas du tout à fonctionner de la sorte. A tel point que j’ai fait l’exact inverse : j’ai commencé par monter ensemble le plus strict minimum de scènes et de dialogues qui permettaient de comprendre le récit, puis j’ai ajouté des choses détail par détail jusqu’à obtenir cet équilibre subtil entre mystère et intuition.

Cela a-t-il rendu l’étape de montage plus longue que prévue ?

Ça oui (rires), mais c’était passionnant. Ce fut un voyage de dingues : on a monté sur place en Tunisie mais aussi dans un chalet sous la neige au Québec, en Bourgogne… on était de vrais monteurs nomades.

Qu’est-ce qui vous a amenée à choisir votre propre méthode de montage ? C’était quelque chose que vous aviez en tête dès le départ?

Pas du tout, j’ai d’ailleurs commencé à le monter de façon traditionnelle avant de me rendre compte que je n’arrivais à rien (rires). Faire ce film fut l’occasion d’apprendre à faire confiance à mon instinct. Je me suis dit que même si ma méthode était plus longue et moins pratique, il fallait que je chérisse le fait que c’était un instinct tout personnel. J’ai eu des moments de doute, de honte même, à force de ne pas arriver à faire les choses comme les autres, mais comme je vous le disais, faire ce film fut une leçon pour mieux me connaître et m’accepter moi-même. J’ai réalisé que j’avais besoin de certaines connexions humaines comme moteur pour faire de l’art, alors si ça veut dire que je dois soudain aller faire le montage dans la maison de ma grand-mère, eh bien d’accord (rires).

Est-ce que le film a été vu en Tunisie ?

La première tunisienne vient justement d’avoir lieu il y a quelques jours et c’était très émouvant. J’avais conscience de prendre certains risques en abordant certains thèmes tout en laissant des points de suspension, mais les échanges avec le public tunisien m’ont fait réaliser que ce qui m’avait le plus motivée en faisant ce film était justement l’idée de générer le débat. Les gens étaient très intenses dans leurs objections ou leur enthousiasme face au film, c’était incroyable.

Avez-vous le sentiment que le public tunisien a reçu le film différemment que le public européen ?

Oui, ne serait-ce que parce que lors de cette première, la session de questions/réponses a duré très tard: la projection a débuté à 21h30 et le public est resté parler jusqu’à 1h du matin. Tout le monde voulait s’exprimer ! En Europe, on me demande souvent si je crains que le film donne une mauvaise image de cette culture. Or le public tunisien s’est au contraire montré très ouvert, et c’est sans doute le public qui a le moins peur d’exprimer son ressenti. Je suis très curieuse de l’accueil du public français.

Entretien réalisé par Gregory Coutaut le 20 décembre 2024. Un grand merci à Vanessa Fröchen.

| Suivez Le Polyester sur Bluesky, Facebook et Instagram ! |