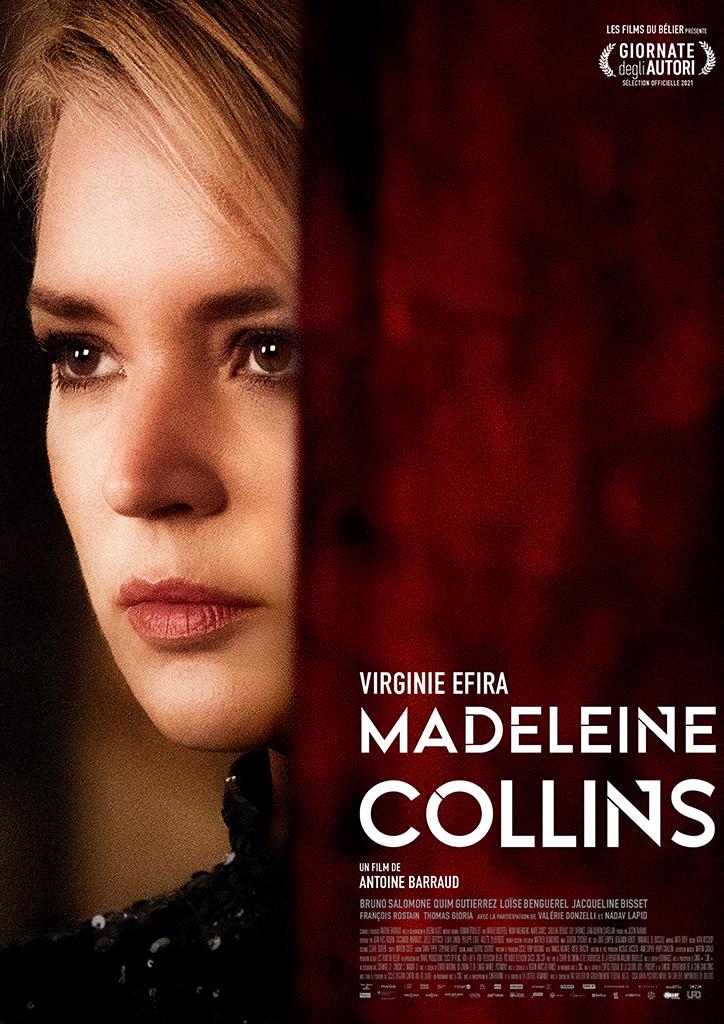

Dévoilé à la Mostra de Venise et en salles ce mercredi 22 décembre, Madeleine Collins met en scène Virginie Efira dans le rôle d’une femme menant une double vie, mais dont l’équilibre fragile se fissure peu à peu. L’actrice est à nouveau souveraine dans cette pépite camp qui combine sérieux, étrangeté, sens du grotesque assumé et cruauté presque moqueuse. Nous avons rencontré Antoine Barraud, le passionnant réalisateur de ce long métrage.

Quel a été le point de départ de Madeleine Collins ? Qu’est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire en particulier ?

Les points de départ de mes films sont rarement de l’ordre du récit, il s’agit plutôt d’un flash émotionnel, visuel ou même les deux. Là en l’occurrence, c’était juste l’image d’une femme en mouvement. Je voyais une femme faire des aller-retours en train, qui devenaient peu à peu des allers-retours d’une famille à l’autre, c’est ça qui a engendré la double vie du personnage. Pendant longtemps, j’ai été persuadé d’être en train d’écrire un drame familial, rien d’autre. Maintenant que le film est fini et que j’ai beaucoup de retours, je me rends compte que j’ai fait un thriller, sans que cela soit une volonté au départ. Ce sont les mensonges qui ont amené le film vers le thriller : quand on ment à cette échelle-là au quotidien, c’est extrêmement stressant, c’est de l’anxiété permanente.

Vous n’avez donc pas spécialement dirigé vos comédiens vers ce registre-là ?

Non, pas du tout. Le thriller a pris forme en partie au scénario mais aussi beaucoup au montage, parce que je me rendais compte que le film demandait ça. Par exemple, le film ne supportait aucune scène de transition. Après une scène forte, on a souvent le réflexe d’enchainer avec une scène plus calme qui permette d’encaisser un peu. J’avais plein de transitions prévues comme ça, et en fait le film ne supportait pas de se calmer, le film demandait à ce que tout s’enchaine. C’était plutôt marrant de découvrir ça. J’aime beaucoup ces moments de montage où on sent que le film vit au-delà de moi ou de la monteuse. On peut avoir nos avis, mais le film en a un aussi.

Au moment de l’écriture, comment avez-vous trouvé votre équilibre idéal entre respecter les secrets du personnage et en dévoiler suffisamment pour donner envie au spectateur de tirer le fil ?

Je me suis longtemps laissé guider par ce qui me venait, et puis assez vite j’ai réalisé qu’il s’agissait de ce que j’appelle une écriture en escargot, c’est à dire qu’au lieu d’aller de A à Z, le film va de Z à A. Ça m’excitait beaucoup. J’adore quand on ne sait pas où un film va, on voit trop de films où on sait tout de suite où ça va (rires). J’adore cette sensation de cinéma où tout est possible dans la scène qui vient. Je pense par exemple à un film que j’adore : Grand Canyon de Lawrence Kasdan. C’est un film où, à chaque scène, on n’a aucune idée d’où ça peut aller. C’est un sentiment abyssal et palpitant. Je pense aussi à ce film extraordinaire de Mankiewicz, On murmure dans la ville, qui a une liberté incroyable alors que les autres Mankiewicz sont plutôt des mécaniques.

Je savais que je voulais ce sentiment-là. Je voulais que le spectateur soit assis tout au bout de son siège à essayer de comprendre. Le risque, c’est que ce sentiment d’incompréhension devienne désagréable et pousse à jeter l’éponge. Il fallait trouver un moyen qui fasse que ce sentiment reste constamment excitant. Un jour, je suis arrivé non pas à une technique mais à une vision un peu plus claire qui était tout simplement : une scène = une information, et pas une de plus. Aussi simple que ça paraisse, ça m’a complètement débloqué dans mon écriture. Je dessine beaucoup et dans mes dessins, et dans l’art de façon générale, j’adore l’inachevé. J’aime que celui qui regarde ait une part de création dans ce qu’il voit, que son corps, ses sentiments et son inconscient soient impliqués dans l’œuvre même. C’est quelque chose que j’essaie de reproduire dans tous mes films. Je réponds à 80% des questions posées et je laisse une part pour le spectateur.

Et au moment de la mise en image, avez-vous des moyens de laisser également cette porte ouverte au spectateur ?

Pour ce film-là, je ne voulais surtout pas de caméra portée, je ne voulais qu’on colle sans cesse au personnage, même si paradoxalement Virginie est de quasiment tous les plans. Pour ce film-là je voulais au contraire cet académisme hollywoodien que j’aime beaucoup. J’adore la Féline de Tourneur parce que c’est un film qui a l’air parfaitement académique et bourgeois : à l’image rien ne dépasse, l’actrice a l’air adorable, les intérieurs sont très bien rangés. Cela veut donc dire que la sauvagerie du personnage ne peut exister qu’à l’intérieur d’elle-même, puisqu’il n’y a aucun autre endroit où celle-ci peut s’exprimer.

Je me suis aussi rendu compte que j’utilisais ici la notion de champ-contrechamp de façon très particulière dans le sens où je ne donne pas forcément à chaque fois le champ ou le contrechamp correspondant (rires). C’est notamment le cas dans le plan final, ou dans les deux scènes où elle est face à la police. Ce sont des moments de mise en scène qui forcent à imaginer ce qui manque justement, imaginer le plan manquant qui n’existe que dans la tête du spectateur. D’ailleurs, en termes idéologiques, j’ai l’impression que le film est lui-même le contrechamp de la double vie des hommes.

C’est à dire ?

Je ne peux pas dire que je commence un film en cherchant délibérément un sujet, ce sont plutôt des idées qui me viennent. C’est vrai que la double vie d’une femme est un sujet qui est peu traité. Je crois qu’il y a une comédie dans les années 80 avec Miou-Miou qui s’appelle Attention ! Une femme peut en cacher une autre, mais c’est à peu près tout. Une fois que j’avais conscientisé cela, je me suis dit qu’il y avait tout à faire, c’était excitant. J’imagine que plein de femmes vivent des double vies, mais dès qu’il y a des enfants, cela devient plus compliqué. En tant que scénariste, c’était un obstacle excitant à franchir. Je savais qu’on allait regarder le film en se posant beaucoup de questions, à commencer par celle du titre, de la première scène, etc. J’avais envie que ces questions prennent du volume pendant tout le film. Si le film est un puzzle, le titre est en est l’une des pièces.

Quels désirs aviez-vous en tête au moment de combiner ce casting particulièrement éclectique, de Nadav Lapid à Bruno Salomone ?

Quand on prend une immense actrice de l’envergure de Virginie, quel serait l’intérêt de la faire jouer face à des acteurs qui ne sont pas du même niveau? Ce serait l’équivalent de faire jouer Lendl contre un mur, alors que l’intérêt c’est de le voir jouer face à McEnroe. Jusqu’au dernier rôle, jusqu’à la dernière personne qui prononce la moindre phrase dans le film, je me suis dit que tout le monde devait être excellent.

Je suis très gourmand des acteurs et des actrices, c’était un plaisir d’y passer du temps. Je cherche des phrasés, des intonations, des grains de voix, des visages, des façons de se tenir, des gens qui utilisent aussi leurs corps, ce qui est parfois un manque en France où on est souvent dans les têtes qui parlent. Je fais partie de ceux qui pensent que la direction d’acteur c’est 80% du casting : quand on ne se trompe pas, on arrive à ce moment merveilleux où on donne le personnage à l’autre et où il en sait plus que nous-même. C’est un moment très grisant, c’est notamment arrivé avec Quim Gutiérrez, qui s’est amusé à inventer toute la vie d’Abdel.

Je ne donne pas de fiche personnage, mais ça peut m’arriver de donner une couleur générale. Par exemple j’avais donné comme indication à Virginie un morceau très court de Daft Punk qui se trouve dans la musique de Tron. C’est un morceau qui ne fait que monter, monter, monter. Ce n’est que de l’emballement, et mentir c’est ça, c’est être en permanence dans le damage control, et dès qu’un grain de sable vient perturber l’engrenage, tout s’emballe. Ça devient de plus en plus dur de générer le mensonge suffisant pour que la fiction tienne. Je disais à Virginie : dès que tu es dans le doute, réécoute ce morceau.

Quant à la couleur générale du casting, j’aime assez cette idée de mettre ensemble des gens qui ne viennent pas de mêmes familles de cinéma. On m’a souvent regardé avec des grands yeux quand j’ai dit que je voulais Bruno Salomone, mais c’est un excellent comédien avec qui j’avais déjà travaillé. C’est quelque chose que Virginie a beaucoup apprécié sur le tournage. Elle jouait avec tous les acteurs du film, à l’exception des vendeuses de la première scène, et elle m’a dit qu’elle avait aimé que chacun représente une nature de cinéma différente. J’adore Jean-Quentin Chatelain, qui est un grand acteur de théâtre suisse qui a une manière de s’exprimer très particulière. Thomas Gioria n’avait que quinze ans au moment du tournage mais je ne me fais aucune souci pour sa carrière, il est d’une justesse prodigieuse. C’était un plaisir de diriger Nadav Lapid. Lui et Virginie ce sont deux cinémas qui ne se sont pas encore rencontrés mais je sais qu’elle est curieuse donc elle ira surement vers des cinémas fous et radicaux comme celui de Nadav. Quand il lui dit « Je t’invite à être qui tu veux », c’est d’ailleurs une réplique digne d’un cinéaste. Quant à Jacqueline Bisset, je ne croyais pas une seconde que ce serait possible. Pour moi elle renvoie à Cukor, à La Nuit américaine, Au-dessus du volcan de Huston que j’adore. Même dans le Abel Ferrara où elle joue Anne Sinclair, elle est magnifique. Je suis très geek des acteurs. Dès que je vais voir un film, j’ai mes petites notes dans un cahier, j’ai plein de listes. J’adore les acteurs et ce film est presque un film sur une actrice.

Dans ma critique du film j’emploie le mot camp pour en décrire certains aspects, est ce que c’est un terme qui vous convient ?

Moi c’est un mot et un univers que j’adore. Je n’ai aucune idée de s’il correspond au film. Vous le voyez sous quel angle par rapport au film ?

Le camp est une notion un peu difficile à définir, mais dans ce cas-là, je dirais que c’est aimer quelque chose de deux manières différentes qui se superposent. J’ai aimé le film car c’est un thriller qui n’a pas besoin d’artifices supplémentaires pour être efficace et en en même temps j’avais une jubilation secrète de voir un cinéaste s’amuser à faire un film sur une actrice. J’ai ressenti un plaisir de façade et un plaisir intime de cinéphile homosexuel, sans que l’un annule l’autre.

Cet angle-là me parle particulièrement. A la sortie des films on entend souvent « ah on n’y croit pas parce que… », mais croire à ce que je vois, c’est loin d’être mon plaisir principal quand je vois un film. Quand je vois Greta Garbo dans La Reine Christine, je ne crois pas une seule seconde qu’elle est reine de Suède et ça ne m’empêche pas de la trouver sublime. De même, je n’ai jamais cru une seule seconde que Maria Callas état Médée. Si j’aime autant le film c’est parce que c’est elle, cette star à cette époque de sa carrière qui accepte de tourner avec ce réalisateur-là avec ce qu’il représente. J’aime le film avec tout l’artifice qu’il comprend et c’est un plaisir largement suffisamment pour moi.

Ce que j’adore avec les stars c’est justement qu’on n’y croit pas. Dans un de ses derniers films, Resnais faisait jouer les mêmes scènes par différents acteurs à différents moments du film, c’est un truc qui me rend dingue, j’adore. J’adore mettre en avant l’artifice et le jeu. Le cinéma , c’est ça : on peut montrer tous les artifices et ça marche.

Croire à un film ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse forcément. Ce n’est pas l’identification qui fait qu’un film marche, c’est sa gourmandise, sa générosité, son rythme aussi. Le rythme c’est fondamental. Hier j’ai vu Ham on Rye, et il n’y a pas l’ombre d’un scénario, ou en tout cas c’est écrit de façon complètement en dehors des normes. Eh bien ça fonctionne parce que ce n’est que du rythme. Eyes Wide Shut ce n’est qu’un film de rythme et c’est magnifique. Prendre le cinéma sous l’angle de la musicalité, j’adore. Prendre le cinéma sous l’angle de l’artificialité, j’adore. Si ça c’est camp, alors oui je suis camp (rires).

Virgine Efira est idéalement castée pour cette dimension-là, dans le sens où elle est capable de jouer parfaitement le drame et la comédie à l’intérieur d’une même scène, voire d’une même phrase. Quand elle joue, on ne sait plus si l’actrice ou le personnage est censé croire à ce qu’elle dit, c’est encore un artifice de plus.

C’est le vertige d’un personnage qui est lui-même complètement dans l’artifice : pour elle l’artifice devient sa réalité. Et puis Virginie elle a ce quelque chose de magique qui est qu’on l’aime, tout simplement. C’est une qualité que tout le monde n’a pas. Je pense souvent à Kramer contre Kramer, qu’on ne considère pas suffisamment comme un grand film de cinéma parce qu’il passé plein de fois sur TF1 et qu’on a l’impression de l’avoir vu dix fois.

Le personnage de Meryl Streep est très questionnable : elle abandonne son enfant, puis pour le récupérer elle est prête à détruire ce qu’a construit le père , puis elle le ré-abandonne. Mais Meryl a ce truc qui fait que quoi qu’il arrive, on l’aime et on reste au moins un peu de son côté. Virginie c’est pareil. Je savais que j’allais l’emmener vers beaucoup de perversité mais que le spectateur la suivrait quoi qu’il arrive. Et puis elle a une force : le plan de l’Opéra, c’est un plan de deux minutes où elle n’a ni corps, ni dialogue, ni partenaire, elle n’a que son visage pour s’exprimer et c’est captivant.

C’est un clin d’œil à Birth de Jonathan Glazer, n’est-ce pas ?

Quoi ? Non pas du tout (rires) Si bien sûr. C’est mon seul clin d’œil conscient. Je n’aime pas ça, sinon. Je n’ai pas fait d’école de cinéma, mon école ça a été les cinéastes. C’est d’ailleurs pour ça que j’adore les filmer et leur dire que je les admire. Mais je déteste les films de copistes et n’aime pas les hommages. Ce que j’aime c’est être infusé par ceux dont j’adore le cinéma. Ce plan-là n’a pas le même enjeu que dans Birth, mais c’est bien un clin d’œil. Et Birth c’est l’une des plus belles musiques de tous les temps.

Entretien réalisé par Gregory Coutaut le 9 décembre 2021. Un grand merci à Laurence Granec.