Grandmamauntsistercat, qui figure dans notre dossier consacré aux meilleurs courts métrages du Festival de Rotterdam et qui a été sélectionné à la Berlinale poursuit son succès en festivals en étant montré cette semaine à Visions du Réel. Il s’agit d’une réinvention de la figure de Baba Yaga, la sorcière slave classique, et d’une singulière exploration familiale à partir d’images d’archives du Studio de cinéma éducatif polonais. Drôle, ludique et déroutant, Grandmamauntsistercat propose un flux d’images habitées par un malaise surréaliste et grinçant. Avec un talent prometteur, Zuza Banasińska réussit ce paradoxe : faire un film fantastique à partir de films d’archives. Le texte dit dans cet ovni ensorcelant ne serait-il pas une formule magique de Baba Yaga ? Zuza Banasińska nous en dit davantage sur ce film.

Quel a été le point de départ de Grandmamauntsistercat ?

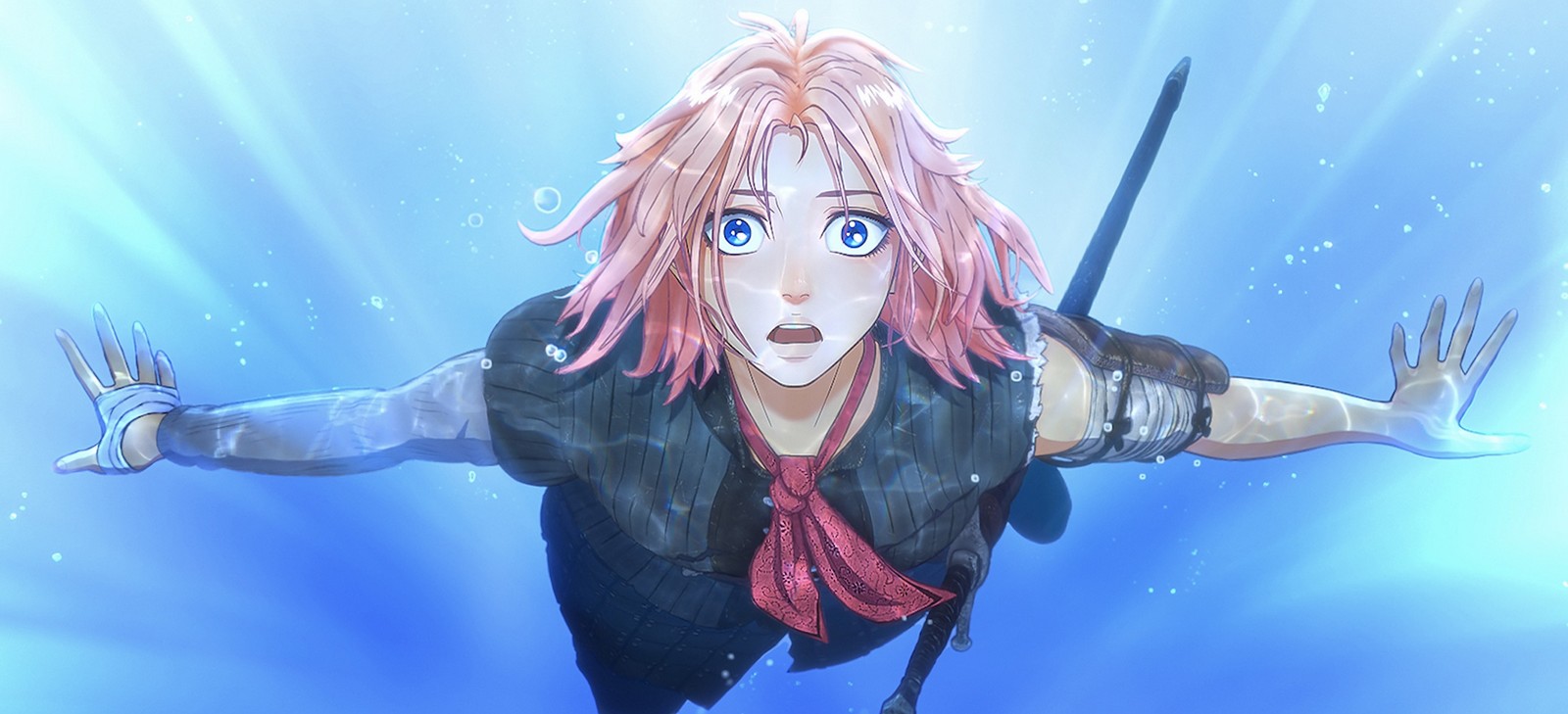

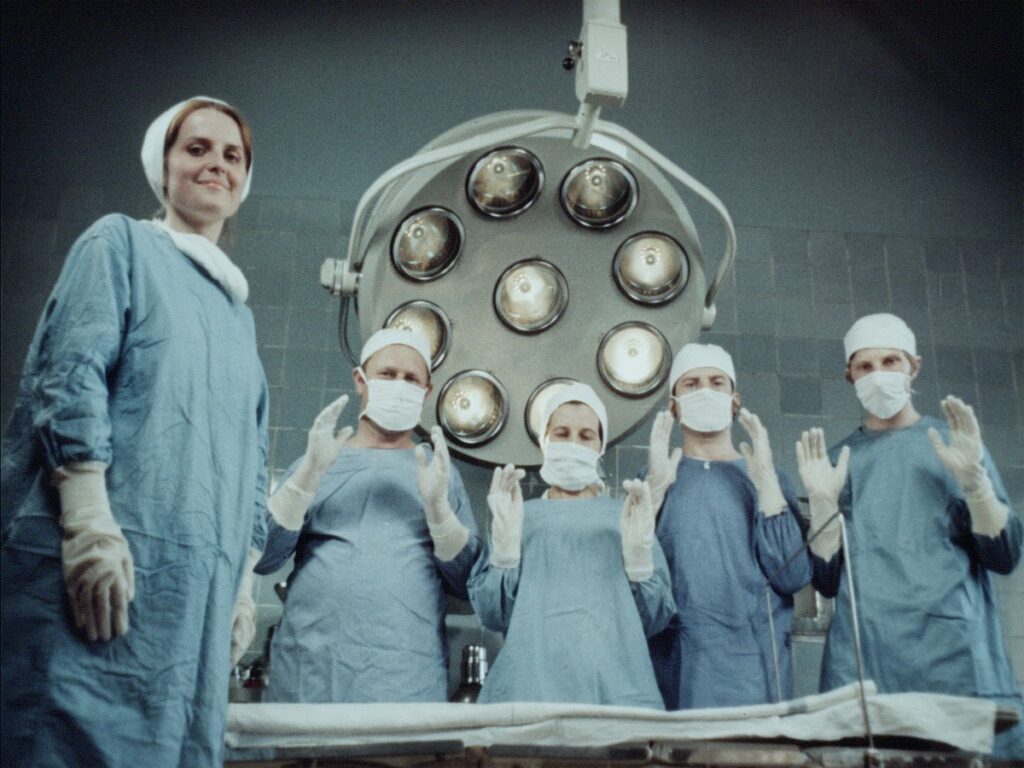

Le film a vu le jour dans le cadre d’un groupe de recherche de l’Essay Film Studio, au vnLab de l’École de cinéma polonaise, qui a permis d’accéder à plus de 300 films des archives de l’Educational Film Studio de Łódź. Il s’agissait d’une institution qui, dans la Pologne communiste, employait des cinéastes pour créer des films éducatifs sur de nombreux sujets : l’anatomie humaine, le fonctionnement du cerveau, la pollution dans la ville, des guides pour survivre en cas d’attaque nucléaire, des histoires pour enfants et des vidéos pédagogiques sur ce à quoi une femme devrait ressembler.

En regardant ces images pendant des mois, j’ai eu l’impression qu’elles étaient chargées d’une violence institutionnelle didactique, mais aussi hantées par des rêves d’avenirs non réalisés. C’était une expérience intéressante de vivre ces images, qui m’ont donné un sentiment de dissociation spatiale et temporelle, en particulier lorsque je travaillais sur le film aux Pays-Bas, où je vis. Peut-être en raison d’un sentiment de nostalgie de la maison que les images ont suscité en moi, j’ai commencé à développer une relation de parenté avec elle, ce qui m’a finalement amené.e à concevoir le film à partir de ce cadre : passer d’une perspective didactique et désincarnée à une perspective de parenté et de proximité.

Étant donné qu’une grande partie du matériel a été créée à des fins éducatives, il s’adressait souvent aux enfants. Je vois la figure de l’enfant comme un concept intéressant, parce que d’une part elle est associée à cette idée insaisissable de pureté, et d’autre part c’est le lieu où la production socioculturelle normative de l’identité est la plus intensifiée. Le film qui résume le mieux cela et qui a suscité l’idée d’un enfant narrateur s’intitule Je compose, tu composes, il compose (réalisé par Grażyna Kędzielawska en 1976). Il suit un enfant guidant le spectateur à travers des exercices de base de création de sens, par exemple l’association d’un carré et d’un triangle pour faire une maison.

D’un côté, il y a l’espièglerie d’un enfant qui crée des mondes de manière créative, de l’autre, la reproduction socioculturelle de certaines normes. C’était encore plus évident dans les extraits où les enfants faisaient semblant d’être des adultes, imitant les rôles de genres stéréotypés. Prendre l’enfant comme narratrice m’a permis d’aller et venir entre l’image en tant que représentation et en tant que surface et forme. Et c’est ce qui m’intéressait le plus : démêler et rendre indéterminées ces images trouvées, dans lesquelles la famille et l’enfant ont servi d’outils de méthodologie.

Pouvez-vous nous parler du choix de Baba Yaga comme figure centrale de votre film ?

Il y a dans le film beaucoup d’agents doubles qui mêlent oppression et résistance. Par exemple la distorsion de l’image, qui est un effet que j’ai utilisé pour signaler le rejet par la famille des normes patriarcales, mais aussi l’ancrage de ces normes dans leur réalité. De même, la figure de Baba Yaga est un agent double, symbole d’un ordre de paix perdu, mais aussi de sa transformation violente en une entité monstrueuse. C’est une figure de tension entre les identités prédéfinies et la capacité à s’autodéfinir. J’ai été fascinée par son hybridité, car dans les contes classiques, elle est décrite comme chevauchant un mortier, dissimulant ses traces avec un balai et vivant dans une hutte debout sur une patte de poulet.

En ce sens, en tant que figure mythologique, elle semble avoir porté une longue histoire marquée par différentes influences qui lui ont donné cette forme actuelle. Même le mot « baba », qui est aujourd’hui un terme dérisoire pour « femme » dans les langues slaves, vient de la racine indo-européenne « bab » – qui dans différentes langues a servi à créer des mots pour « grand-mère », mais aussi « père », « sœur » ou « enfant ». La simplicité du mot, facilement prononcé par un enfant, permet l’expression d’une parenté.

J’ai également trouvé mon inspiration dans les travaux fondateurs de Zygmunt Krzak, un archéologue polonais, qui prétendait avoir trouvé chez Baba Yaga les vestiges du culte de la Grande Mère. C’était une caractéristique des sociétés matriarcales qui selon lui (et d’autres chercheuses comme Marija Gimbutas) sont devenues de sociétés patriarcales avec l’introduction de la propriété de la terre. Cela s’est développé avec la révolution néolithique. Cette idée du passage de l’ordre matriarcal à l’ordre patriarcal et vice versa m’intéressait, car c’est à cela que ressemblait ma vie quotidienne dans l’enfance, passant de ma maison matriarcale (apparemment) hermétiquement fermée à la réalité patriarcale à l’extérieur.

Cependant, encore une fois, en essayant de regarder au-delà de la binarité, je n’étais pas trop intéressé.e par l’ordre qui est finalement victorieux. Le film est plutôt né du désir de compliquer cette binarité et de trouver quelles formes hybrides sont créées à partir de ces deux systèmes qui coexistent réellement dans une réalité ou dans un personnage. Je pense que Baba Yaga est l’exemple d’un tel hybride, elle me sert d’outil pour représenter une certaine autorité « confuse » qui n’appartient pas entièrement à un camp.

Selon quels critères avez-vous sélectionné les images d’archive qui composent votre film ?

Le processus de sélection a commencé de manière assez organique, en expérimentant l’assemblage des extraits avec des sons que j’ai enregistrés ou créés, et en voyant comment les images commençaient à se transformer. C’était très basé sur l’observation et sur le fait d’ »écouter » les images, de voir quelles histoires et quels environnements je pouvais créer en suivant les effets produits.

Dans mes films, je m’efforce de créer des espaces plutôt que des récits linéaires, donc je me concentre sur chaque partie de manière spatiale, parfois en commençant par le son, parfois la narration ou un extrait particulier. Dès le début, j’ai voulu décaler les images de leur représentation, j’avais la curiosité de savoir ce qu’elles pouvaient « faire » plutôt que simplement montrer. J’ai imaginé certaines scènes comme des moments actifs de transformation, où les images et les sons jouent le rôle principal, comme le jeu de « 1,2,3 que Baba Yaga voit » ou les tentatives de l’enfant de créer son identité.

D’un point de vue très personnel, l’enfant était pour moi un moyen d’enquêter sur ma propre non-binarité et d’essayer de la chercher dans les images, à la recherche d’hybrides et de moments qui semblaient en quelque sorte entre les deux. Je ne voulais pas introduire la dimension queer comme un récit direct, mais plutôt comme une action, rendre queer ces images normatives à travers le processus de construction du monde de l’enfant.

Après avoir établi le cadre de la famille, j’ai ensuite continué à sélectionner les séquences pour créer des microcosmes dédiés à chaque personnage. Afin de transmettre cette idée d’un monde féminin autosuffisant, j’ai pris soin de sélectionner des extraits qui ne mettaient pas l’accent sur les hommes, ce qui a considérablement diminué la quantité de matériel parmi lequel je pouvais choisir. Dans de nombreux films, les femmes étaient des personnages secondaires ou des assistantes de scientifiques, ou simplement des objets disponibles pour le plaisir visuel. En voyant comment le corps féminin a été perçu et régulé, j’ai voulu inclure ces images également, en examinant non seulement ce qui est représenté, mais comment.

Une ligne directrice importante dans la sélection des images était d’être capable non seulement de les transformer à partir du contexte d’origine, mais aussi de subvertir le nouveau contexte que j’avais créé. D’une certaine manière, j’entreprends donc deux étapes pour donner du sens : renverser l’original avec les nouvelles règles et définitions de la famille, puis les saper à travers la figure de l’enfant qui cherche des aperçus d’identités qui ne sont pas encore définis. J’étais curieuse de savoir comment je pouvais multiplier les contextes jusqu’à ce que le lien avec le connu ne soit pas totalement rompu, alors qu’une ouverture vers l’inconnu ou l’étrange commence à apparaître.

Comment avez-vous choisi ce titre singulier, Grandmamauntsistercat ?

Le sexisme souvent flagrant des images, ainsi que leur ressemblance avec les archives de ma famille, m’ont poussé.e à chercher des personnages qui résistent à cette oppression. Le montage fait clairement une distinction entre le sujet masculin omniscient et désincarné et tout ce qui est considéré comme « Autre ». Elles – les femmes, les animaux, les organismes – sont réduites à de simples corps, soumis à l’examen minutieux et à la vivisection. Pour cette raison, je les ai imaginées formant cet organisme hybride comme une stratégie de résistance, plutôt que sur une objectivité « scientifique ».

J’aime le fait que le titre ait tendance à semer la confusion et qu’il soit difficile de le prononcer à l’unisson, soulignant d’une manière ou d’une autre à quel point l’idée de cette famille interconnectée n’est pas entièrement exprimable par le langage parlé. D’un autre côté, j’aime sa simplicité absolue et sa référence à la scène où l’enfant présente les membres de sa famille. Les documents les plus éducatifs des archives sont imprégnés de différents moments consistant à « nommer », servant à transmettre des connaissances et à créer du sens.

J’avais le désir de savoir quel genre de définition je pouvais faire de cette « espèce familiale », et comment le fait de définir pourrait aider à étudier la création de cadres de représentation, en particulier dans le contexte d’archives nationales. Tous les éléments du titre, à l’exception de -cat, sont des noms de parenté, renvoyant ainsi à l’enfant, façonnant de facto son identité et la plaçant dans des normes sociétales spécifiques. Je trouve intéressant que le fait de nommer soit souvent le premier acte de parenté que font les enfants, pour reconnaître la relation avec un autre être. Avec le titre, j’ai voulu mettre l’accent sur cette qualité relationnelle et entrelacée de la dénomination et de la création de sens.

Qui sont vos cinéastes de prédilection et/ou qui vous inspirent ?

Je m’inspire souvent de cinéastes qui travaillent sur des croisements artistiques et cinématographiques, créant leur propre type d’essai, comme : Laure Prouvost, Ana Vaz, Beatrice Gibson, Thảo Nguyên Phan ou John Smith.

Je dévore aussi beaucoup de films de l’ancien bloc de l’Est, comme ceux de Věra Chytilová, Wojciech Jerzy Has ou Andrzej Kondratiuk, même si dans le cas des deux derniers, je grince souvent des dents devant la représentation de personnages non-masculins.

Quelle est la dernière fois où vous avez eu le sentiment de voir quelque chose de neuf, de découvrir un nouveau talent à l’écran ?

Pendant le Festival de Rotterdam, j’ai découvert le travail de Rachel McLean. J’admire les artistes qui peuvent transporter les spectateurs dans des mondes qui sont attachés à la réalité, tout en offrant un aperçu d’un univers complètement différent et autonome, et c’est ce que j’ai trouvé lors de cette rétrospective.

Entretien réalisé par Nicolas Bardot le 12 février 2024. Un grand merci à Jade Wiseman.

| Suivez Le Polyester sur Bluesky, Twitter, Facebook et Instagram ! |