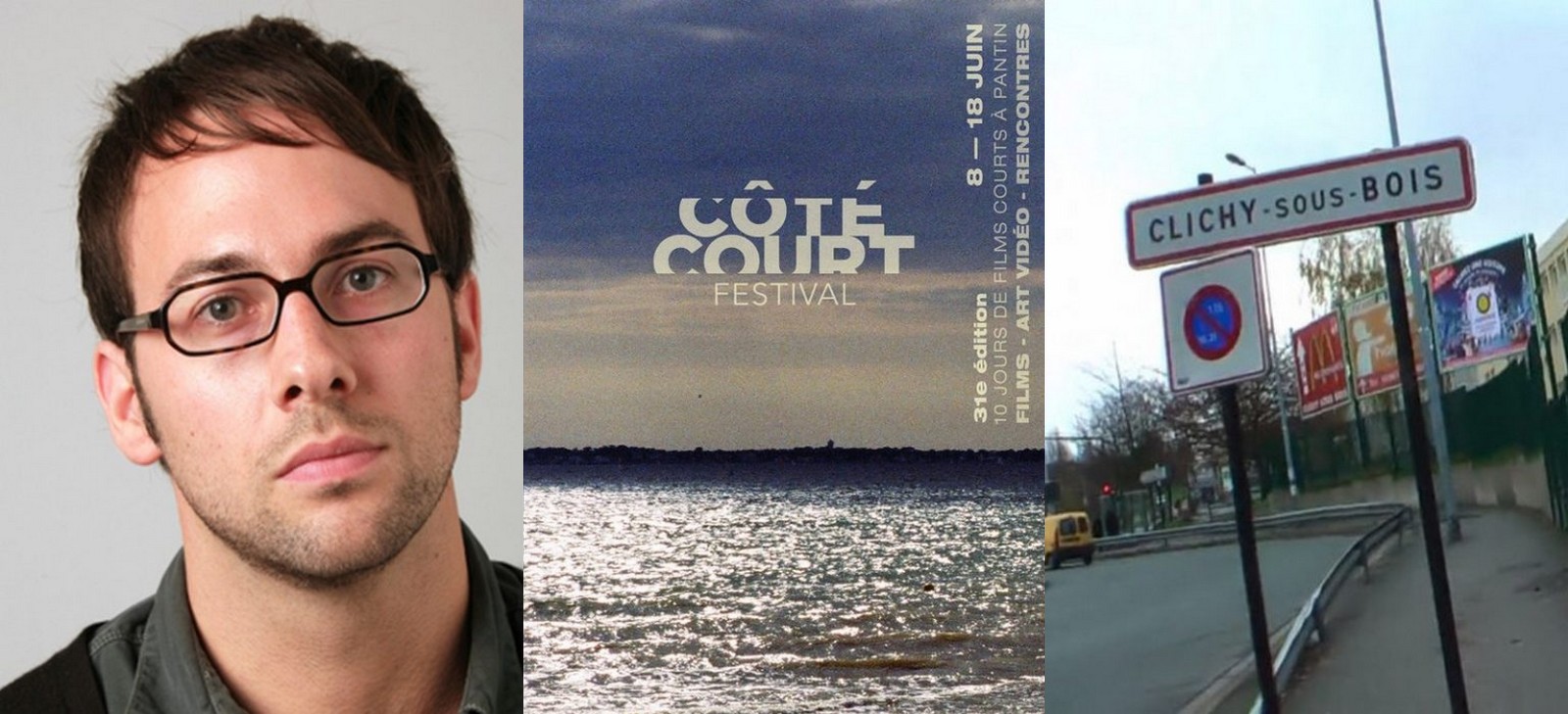

Dans son moyen métrage Le Transformateur, le Français Pierre-Edouard Dumora fait un trajet, à pied, qui va des beaux quartiers du 16e arrondissement de Paris à Clichy-sous- Bois où sont morts les adolescents Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés en 2005 alors qu’ils étaient coursés par la police. « J’ai voulu mesurer physiquement une distance infranchissable socialement » commente le cinéaste, au sujet de l’un des temps forts de cette édition du Festival Côté Court. Pierre-Edouard Dumora est notre invité.

Quel a été le point de départ du Transformateur ? Qu’est-ce qui initialement vous a motivé à effectuer ce parcours pour ce projet ?

La mort de Zyed Benna et Bouna Traoré compte parmi les éléments fondateurs de ma vie d’adulte. J’avais 25 ans à l’époque, n’avais tourné aucun film, étais à l’école d’avocats et vivais éloigné de leur réalité. Durant les émeutes qui ont suivi, face aux images et aux discours pré-établis, je ne trouvais pas de mots. J’ai effectué la marche en novembre 2009, 4 ans après l’événement. Ça a été un geste instinctif. Seule la simplicité du dispositif de la marche m’a permis d’appréhender la complexité du sujet. En partant de l’appartement où j’ai grandi dans le 16ème arrondissement, quartier chic de Paris, je voulais que le point de vue soit clair. Savoir d’où l’on part et d’où l’on parle. Le 16ème arrondissement et le transformateur de Clichy-sous-Bois constituent deux pôles de la société et de l’imaginaire social français. En reliant ces deux points, en éprouvant par le corps la distance qui les sépare, j’ai voulu mesurer physiquement une distance infranchissable socialement.

Comment avez-vous procédé pour faire le montage de ce film et de ces quatre heures de trajet ?

Longtemps je n’ai pas voulu couper dans ce plan séquence de 4 heures. Je souhaitais conserver cette durée mais j’avais aussi conscience du caractère éprouvant pour le spectateur. Ne trouvant pas de solution, j’ai mis le film de côté. Mais il ne m’a jamais lâché pendant les années qui ont suivi. Il revenait me hanter au gré des changements de l’actualité et de ma propre vie. La nécessité originelle restait intacte ; je devais le terminer. C’est dans le contexte actuel du durcissement de la société, des violences policières et de la parole raciste décomplexée que j’ai pour la première fois essayé de monter dans le plan séquence. J’ai monté le film seul, pendant les confinements, dans l’obscurité, dans un état de demi-sommeil. Réduire de 4 heures à 36 minutes a permis de garder l’énergie de la marche.

Quant au texte, c’est le jugement de 2015 (qui relaxe les deux policiers) qui m’a fourni la matière factuelle du film. Dès que j’ai posé les cartons de texte sur l’image, j’ai senti que le film pouvait trouver sa forme. J’ai voulu être le plus précis possible, zoomer sur des détails oubliés, pour qu’on comprenne cet événement. En cela le film prend presque la forme d’une enquête. En confrontant les messages radio de la police et le témoignage de l’unique survivant du drame, j’ai voulu donner plusieurs points de vue. Les 16 ans qui se sont écoulés depuis les faits permettent d’avoir une dimension réflexive et rétrospective sur l’histoire récente. Le geste initial est ainsi devenu une exploration de ce qui, face à l’oubli, cristallise la mémoire intime d’un événement. Le film parle de ce résidu qui ne passe pas, silencieux, enfoui à l’intérieur du corps. Même en essayant de l’oublier, il revient toujours nous hanter.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur le travail sonore du Transformateur, sur la façon dont vous avez souhaité agencer les sons environnants, votre respiration, les sons ajoutés… ?

Le son était dès le départ un élément clé. Avec l’aide d’un ingénieur du son, j’ai fabriqué un système de son binaural en attachant deux micros cravates omnidirectionnels près de mes oreilles. L’objectif était de restituer spatialement le son tel que je l’entendais pour donner une dimension immersive au film. J’ai ensuite composé la musique en improvisant sur les images. Celles-ci avaient déjà une dimension musicale avec le rythme de la respiration qui imprime un tempo. J’ai voulu créer différents espaces sonores, qu’il y ait des moments de transe, qu’on entre dans une autre temporalité. L’acmé musicale est un morceau de Maggi Payne, une compositrice américaine. Je l’ai choisi pour sa dimension cosmique. Le feu des émeutes renvoyait déjà à quelque chose de plus lointain, presque cosmique ; une lutte ancestrale pour la vie.

Qui sont vos cinéastes de prédilection et/ou qui vous inspirent ?

Pour rebondir sur la question du son, je crois que les cinéastes qui m’ont le plus marqué ont tous un rapport très fort au son. Ils arrivent à faire entrer le spectateur dans un état second, où le temps devient liquide, n’existe plus. J’ai ressenti cela avec Oncle Boonmee d’Apichatpong Weerasethakul, Under the Skin de Jonathan Glazer, 2001, L’Odyssée de l’Espace de Stanley Kubrick, Inland Empire de David Lynch. Il y en a beaucoup d’autres bien sûr mais je revois souvent les films que j’ai déjà vus. Plus récemment j’ai été marqué par El Auge del Humano de Teddy Williams, Let the Summer Never Come Again d’Alexandre Koberidze et, choc immense, Requiem pour un massacre d’Elem Klimov. Au cours du montage du Transformateur, j’ai revu Gerry de Gus Van Sant, Elephant d’Alan Clarke, AKA Serial Killer de Masao Adachi et une vidéo de Francis Alÿs, Sometimes Doing Something Poetic Can Become Political and Sometimes Doing Something Political can Become Poetic. La radicalité de ces propositions m’a beaucoup nourri.

Quelle est la dernière fois où vous avez eu le sentiment de voir quelque chose de neuf, de découvrir un nouveau talent ?

C’était il y a quelques jours à Marseille, au FID. Invité d’honneur du festival, Apichatpong Weerasethakul a présenté son dernier film, Memoria, tourné en Colombie. Il faisait très chaud dans la salle, une chaleur moite, presque tropicale. Je me suis endormi et lorsque je me suis réveillé, j’étais dans un monde inconnu. Je me souviens de plans que je n’avais jamais vus au cinéma, d’une puissance visuelle et sonore incroyable. On ne peut évidemment pas parler d’un nouveau talent mais ce que j’ai trouvé magnifique c’est la manière dont il a réussi à se renouveler et à défricher un nouveau territoire.

Le matin, avant cette projection, il a donné une masterclass très émouvante dans laquelle il a tissé des liens entre sa vie et son travail. Il est revenu sur les origines des obsessions qui datent de son enfance et irriguent toujours son travail. Il a terminé la masterclass en disant “Long Live Cinema”. Cette phrase, déjà prononcée à Cannes, a été reprise comme slogan par les manifestants contre le gouvernement en Thailande. Ce que j’ai trouvé fort dans cette phrase c’est le rapport entre l’art et le politique, mais aussi l’affirmation d’une foi renouvelée dans le cinéma, fait de lumière, d’ombres, de temps, de rêves. Cela donne envie d’avancer, encore, d’explorer, toujours.

Entretien réalisé par Nicolas Bardot le 25 juillet 2021. Un grand merci à Gloria Zerbinati.

| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |