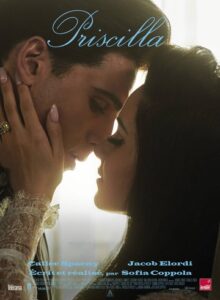

Quand Priscilla rencontre Elvis, elle est collégienne. Lui, à 24 ans, est déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola dresse le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main.

Priscilla

Etats-Unis, 2023

De Sofia Coppola

Durée : 1h53

Sortie : 03/01/2024

Note : ![]()

CETTE VIE NOUVELLE

Le premier plan de Priscilla montre des pieds joliment vernis qui s’enfoncent avec délectation dans une moquette rose et épaisse. Ce pourrait être, à quelques années près, la moquette d’un bel hôtel tokyoïte de Lost in Translation, du Château Marmont dans Somewhere, d’une villa de star dans The Bling Ring ou même du Petit Trianon hors du temps de Marie Antoinette. La jeune femme ainsi mise en scène symbolise la quintessence de l’héroïne « à la Sofia Coppola » : une protagoniste apparemment unidimensionnelle, ou du moins considérée comme telle, et dont la cinéaste va réaliser un portrait sensible, fidèle à son relief.

À première vue, tout ne semble qu’apparence pourtant dans Priscilla, avec cette jeune femme qui s’asperge de laque, met ses faux-cils et va enfiler des chaussures joliment décorées. Priscilla est en représentation permanente, comme lors de cette scène d’accouchement directement tirée de son autobiographie qui sert d’inspiration au film, où la future mère prend le temps de s’apprêter avant de donner naissance. La star du couple, c’est pourtant son amoureux et époux : Elvis Presley, l’une des icônes culturelles les plus marquantes du XXe siècle. « Ce film s’intéresse à ce qu’être une femme signifie », commente la cinéaste qui va explorer celle qui est longtemps restée dans l’ombre.

Qu’attend-on de Priscilla ? Peu de choses : être une jolie épouse, et se taire. Comme on l’avait commenté sur Les Proies, les héroïnes de Coppola sont féministes non pas parce qu’il s’agirait de femmes fortes qui se battent dans un monde d’hommes, mais parce que ce sont des femmes qui prennent la liberté de ne pas se conformer à ce qu’on attend d’elles : des sœurs idéalisées mais suicidaires, une reine qui n’est qu’une jeune fille, des adolescentes pas dans le besoin qui cambriolent des maisons de stars, des dames bien élevées rendues folles par les conséquences de la guerre. Priscilla désarçonne pourtant, car longtemps la jeune femme se conforme finalement à ce que le monde a préparé pour elle, à savoir attendre sagement dans sa cage dorée.

« Je dois demander à mes parents » : à l’âge où Priscilla rencontre Elvis, la jeune fille doit encore demander la permission de minuit. Le choix de Cailee Spaeny et Jacob Elordi est particulièrement judicieux : la première est très crédible en jeune ado naïve et donne avec authenticité la sensation de grandir au fil du film, tandis que l’autre, mesurant 1m96 (soit bien plus qu’Elvis mais cette véracité-là n’est pas celle qui intéresse Coppola), peut passer en un clin d’œil de bon géant en ogre menaçant. Coppola colle le plus possible à son point de vue à elle : si les premières scènes entre eux, malgré la différence d’âge, sont ressenties comme un chaste conte de fées – alors ce sera son conte de fées. C’est le rêve impossible d’une ado, un épisode de Fan 2 qui aurait tourné à la fantasmagorie totale. Sofia Coppola, les parents de Priscilla, les spectateurs, puis Priscilla elle-même, ne sont finalement pas dupes. Mais avant de percer cette apparence, il faut la contempler.

Graceland est son Trianon : c’est un palais crème, où la douceur de l’image de Philippe le Sourd fait merveille. Les couleurs sont délicieuses, la bande son est sucrée, même le pèse-personne est adorable. Et contrairement aux héroïnes de The Bling Ring, Priscilla est invitée dans cette demeure. Mais Priscilla peut très vite se retrouver de l’autre côté, parmi les fans. Est-elle vraiment là ? Est-elle seule à table parmi les invité.e.s, seule à côté du club de garçons, seule quand Elvis façonne sa poupée ? Avec beaucoup de finesse, le film évite le récit didactique d’un parcours fait de leçons à apprendre. Comme souvent chez Coppola, le drame est sans drame. Les scènes sont courtes, il y a assez peu de disputes où l’on se dit tout. Par touches la violence s’invite, mais une violence pastel, lovée dans une confortable opulence. Coppola ne livre pas de biopic à Oscar : Spaeny n’a pas d’extrait tout prêt à diffuser le soir de la cérémonie.

« Et qu’en est-il de ce que je ressens ? », se lamente la jeune femme. Coppola se penche à son chevet – à vrai dire elle ne se penche pas puisqu’elle se met à sa hauteur. Priscilla devient une sorte de Lana Del Rey qui s’éveille d’un paradis perdu, traverse puis retraverse le miroir. L’utilisation de la musique chez la réalisatrice est toujours intelligent et expressif. Les succès d’Elvis (d’ailleurs non utilisés) ne sont qu’un lointain brouhaha. Attention spoiler : l’utilisation finale de I Will Always Love You de Dolly Parton est un choix génial ; certes pour son texte, oui pour cette voix féminine qui clôt le film. Mais surtout pour l’histoire qui se cache derrière la chanson – comme si Dolly, Priscilla et Sofia étaient de connivence secrète dans ce final à la fois subtil et galvanisant.

| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |

par Nicolas Bardot