Primé à la dernière Mostra de Venise, Le Grand mouvement est un film incroyable venu de Bolivie, une déambulation mystique dans La Paz comme on ne l’a jamais vue. Rencontre avec le cinéaste Kiro Russo qui nous parle de son film sorti ce mercredi 30 mars en salles.

Le Grand mouvement est un film qui possède plusieurs portes d’entrées, et qui se déploie progressivement dans des directions inattendues. Y a-t-il eu un ou plusieurs points de départ à votre envie de raconter cette histoire ?

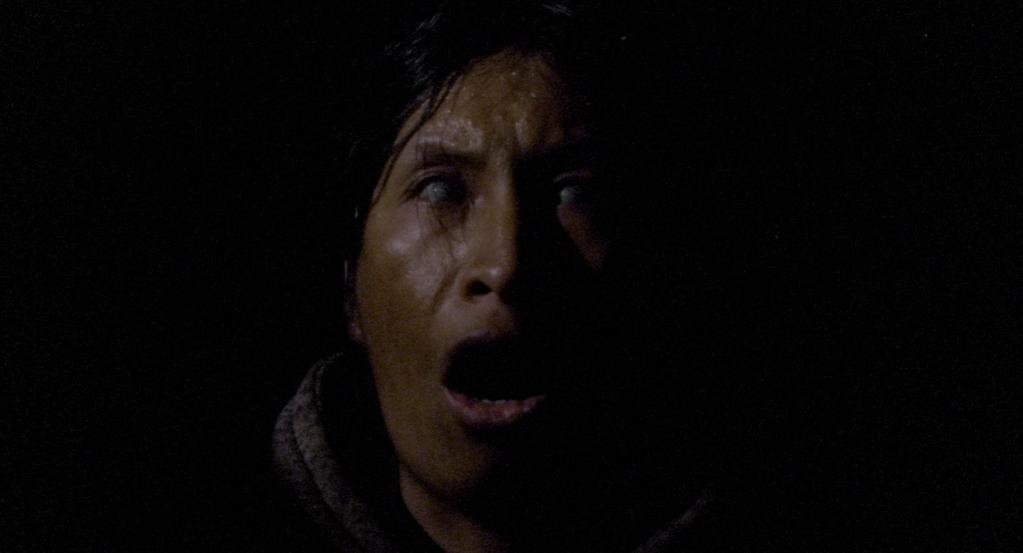

Oui, le film trouve son point de départ dans ma relation avec Max, le sorcier que l’on voit à l’écran, que j’ai rencontré en 2004. Max est un authentique ermite et bien que nous sommes amis depuis longtemps, je me suis toujours demandé qui il était vraiment au fond. Ce film est une manière de tenter d’y répondre. A travers lui, je voulais également parler de ma relation avec ma ville, La Paz. Selon Max, nul autre que lui ne connait aussi bien l’espace de la ville, ses moindres recoins, ses mystères. C’est lui qui m’a fait découvrir plein de points de vue stupéfiants et d’endroits secrets, avant même que j’ai l’idée d’en faire un film.

Par ailleurs, avant même de faire du cinéma, je faisais de la sociologie, même si je n’ai jamais fini mon cursus. J’adore faire des recherches pour mes films, mener des enquêtes et aller à la rencontre des gens, mais je me lie trop à ces personnes, je finis toujours par davantage développer des amitiés que bosser. J’ai commencé à filmer des gens il y a vingt ans, j’interviewais des personnes afin de devenir proches d’elles. La question de l’identité bolivienne m’a toujours traversé. Nous sommes un pays très complexe, très différent des autres. Il y a beaucoup d’immigration, beaucoup de classes sociales différentes, mais nous sommes rassemblés par une Histoire immense. Ce sont toutes ces questions qui ont bâti mon cinéma, et le personnage de Max symbolise la plupart de ces thématiques.

La première version du scénario était encore davantage centrée sur lui, on devait suivre cinq aventures différentes. Mais c’est quelqu’un qui vit à sa propre manière, et se mettre à travailler sur un plateau de tournage lui paraissait contraire à ses désirs de liberté. Il s’est enfui du tournage plusieurs fois. J’ai compris que pour faire ce film, il fallait que je reste ouvert aux événements et personnes autour de moi. C’est à ce moment-là que je suis tombé sur ces mineurs venus chercher du travail à La Paz. C’est un film très hybride : rien n’y est vrai, il ne s’agit pas d’un documentaire, mais tout est basé sur des événements réels. On pourrait dire que j’utilise une méthode documentaire pour créer de la fiction.

Le Grand mouvement est un objet formel aux nombreuses idées de mise en scène. Comment trouvez-vous justement votre équilibre idéal entre votre travail esthétique et le désir de documenter authentiquement le vécu de celles et ceux que vous filmez ?

C’était très compliqué de trouver cette équilibre et de le maintenir. Une autre question qui sous-tend mon cinéma, c’est « comment rester pertinent politiquement ». Dans un monde déjà saturé d’images, qu’est ce qu’on peut mettre comme discours pertinent dans un film ? Comment trouver de nouvelles approches pour filmer tel ou tel sujet ? La plupart des films laissent toute la place au sujet, comme si ce dernier primait sur tout. Pour ma part, j’estime très important de faire en sorte que le langage cinématographique demeure visible. J’ai toujours un rapport très conflictuel avec les conventions narratives du cinéma. La dimension formelle de mes films est très importante. Quand je regarde le film, je le trouve particulièrement structuré. Son squelette m’apparait clairement, mais je tenais à ce qu’il y ait suffisamment de zones d’ombres, de trous, pour que le spectateur puisse se faire sa propre idée.

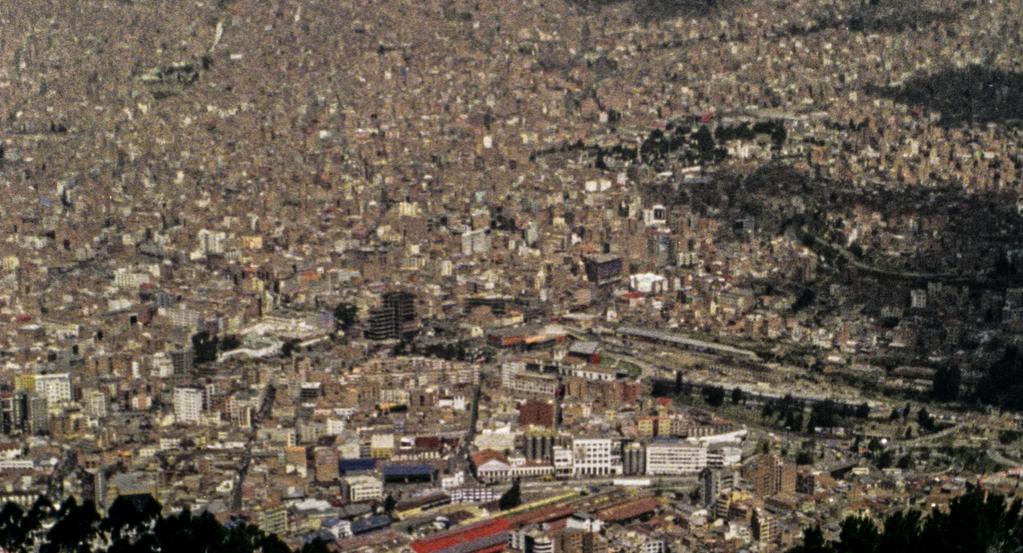

Je voulais vous parler du très long zoom qui ouvre le film. Il part de si loin qu’on se demande qui regarde à ce moment-là, s’il s’agit d’un regard humain ou de quelque chose de plus vaste.

La Paz est le troisième personnage du film et avec ce plan, je voulais faire une sorte de thèse audiovisuelle sur le point de vue. Dans ce plan on regarde la ville de loin et pourtant on est déjà dans la ville. Je voulais montrer qu’on peut être dedans et dehors quelque chose en même temps. Ce film est un poème aux travailleurs de la ville, et c’est aussi une fresque sur ma ville et mon pays pris dans notre époque post-moderne. Le capitalisme à outrance, l’aliénation, tout cela existe partout et ce sont les villes qui perpétuent ce système.

C’est le genre de plan devant lequel on se demande : « mais comment ont-ils fait pour filmer ça ? ». Avez-vous utilisé un drone ?

Pas du tout. Il faut savoir que la topographie de La Paz est très particulière, et je tenais à la traduire de façon cinématographique. La Paz est bâtie sur un trou, un cratère gigantesque qui de tout évidence fut un lac à une époque lointaine. Comme son nom l’indique, la région de l’Altiplano est très plate et immense, et d’un seul coup on se retrouve face à ce trou immense. Or à l’intérieur même de ce trou il y a des collines, des pics. Cela fait que peu importe où que l’on se trouve, on peut distinguer des parties de la ville parfois très lointaines. On voit des quartiers entiers sans pouvoir en distinguer les habitants ou les signes de vie.

Je n’ai donc pas eu besoin d’utiliser de drone, il m’a suffit d’aller sur les hauteurs de la ville. Au contraire, mon matériel était très ancien, j’ai utilisé une vieille caméra des années 70 et des objectifs très épais. J’ai dû faire les zooms à la main (rires). On a filmé depuis un téléphérique, également. Le but de cette scène d’ouverture était de lancer la piste d’un point de vue omniscient sur la ville, et ce point de vue c’est celui de Max.

Sur ce point en particulier, l’une des plus grandes sources d’inspiration de vient pas du cinéma, il s’agit de L’Homme des foules, la nouvelle d’Edgar Allan Poe. Ce n’est pas un récit fantastique, c’est l’un des premiers récits modernistes de cette époque. C’est l’histoire d’un homme qui observe la foule et les passants. Il remarque un vieil homme étrange et décide de le suivre, et finit par réaliser que cet homme erre sans but. Cela m’a rappelé Max, qui fait partie de la ville, du système, mais qui parvient à s’en extraire.

Le portrait que vous faites de la ville passe également par le son, et plus tard c’est également le son et la musique qui aident à faire basculer le film vers le fantastique. Vous parliez tout à l’heure d’une approche documentaire pour créer de la fiction : comment est-ce que le travail sonore rentre dans cette définition ?

Pour moi, le son c’est 50% du cinéma. J’ai étudié la musique pendant des années au conservatoire, et mon premier métier dans le cinéma fut justement le mixage sonore. Au début du XX siècle, on faisait des films où les villes étaient représentées à travers des symphonies de bruits. C’est à ce genre de films que j’ai voulu faire écho, en documentant les sons réels de La Paz. Par exemple, une semaine avant le début du tournage, j’ai fait une sorte de tournage sonore. Avec deux assistants, je suis allé capter des sons de la ville dans des endroits bien précis. Je sais bien que c’est un peu fou et que personne ne fait ça, mais j’en avais envie.

J’ai donné ce matériel comme base à Miguel Llanque afin qu’il compose la musique du film. On s’est amusé avec l’idée que les bruits pouvaient devenir une musique et vice-versa. Le travail sur le son m’a également permis d’homogénéiser le film, qui possède des styles parfois très différents. J’ai enfreint beaucoup de règles de post-production, à tel point que j’ai dû changer de monteur son. J’ai finalement travaillé avec Emmanuel Croset qui a fait un travail enthousiaste et incroyable. Je suis très content de ce que nous avons fait ensemble.

Quelle est la dernière fois où vous avez eu l’impression de voir quelque chose de neuf, de découvrir un nouveau talent ?

Bonne question. De façon générale, j’essaie de me forcer à ne plus penser en terme de nouveauté. Je veux aller à l’encontre du sentiment que les idées du passées sont révolues. Pour moi, on devrait puiser dans le passé pour le réinventer et le faire évoluer. C’est pour cela que j’ai donné au film un aspect aussi ancien, comme s’il sortait des années 70, tout en lui donnant une grammaire contemporaine. Mais pour répondre à votre question, je dirais Haruhara San’s Recorder de Kyoshi Sugita (lire notre entretien). Il y a une subtilité dans la mise en scène ainsi que des cadrages en hommage à Ozu qui créent une poésie très émouvante.

Entretien réalisé par Gregory Coutaut le 30 mars 2022. Un grand merci à Emmanuel Vernières.

| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |