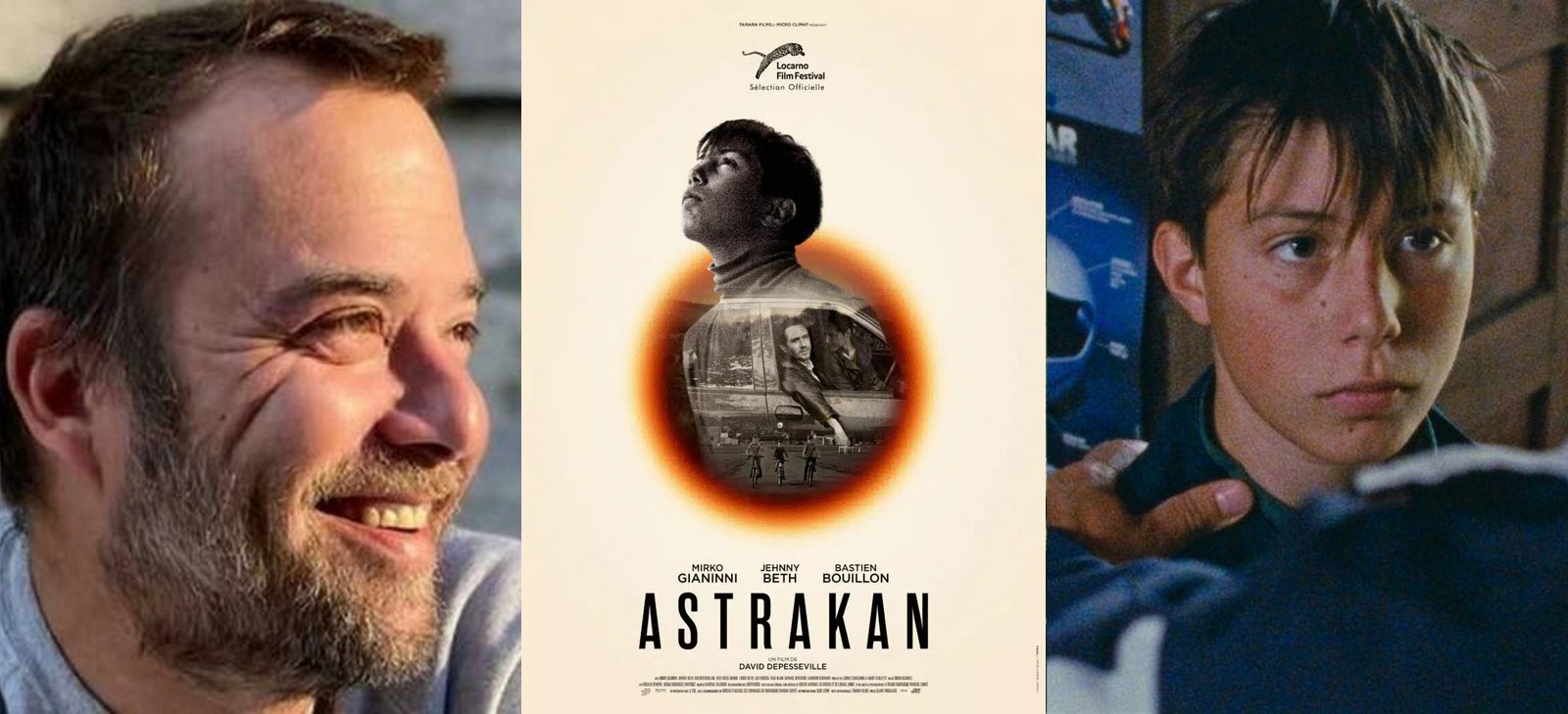

Le Français David Depesseville signe un premier long métrage captivant avec Astrakan, dont le jeune héros est un orphelin placé dans une famille d’accueil. Écrit et mis en scène avec intelligence, ce récit vénéneux fait preuve de finesse, d’audace et de personnalité. Astrakan sort en salles le 8 février. David Depesseville est notre invité.

Quel a été le point de départ d’Astrakan ?

Il y a certainement d’abord cette histoire des nourrices morvandelles et leur étrange commerce des sentiments, ces paysages dont je suis originaire qui accueillaient des orphelins pour l’argent qu’ils leurs rapportaient. Je sentais que dans cette transaction entre argent et sentiments il y avait un point de départ pour une fiction. Il y avait aussi l’envie de traiter de l’enfance comme une matière, quelque chose de sensoriel et non de l’enfance comme un simple récit d’apprentissage ou d’émancipation.

Enfin, et ça en découle, l’envie, presque politique, de faire un film sans institutions : aux scènes traditionnelles d’école, je leur préférai l’aspect buissonnier de la classe de neige ; dans le film, on fait appel plus volontiers à un guérisseur plutôt qu’aux policiers pour gérer les problèmes et il n’y aucune apparition des services sociaux pour mieux s’attarder sur l’enfant et ses puissances de fiction.

Vous parvenez à mettre en scène de manière impressionnante une tension et un malaise profonds dans Astrakan. Comment avez-vous abordé cette mise en scène de l’invisible ? Est-ce que c’est quelque chose qui vient en fait dès l’écriture ?

C’est effectivement quelque chose qui se pense dès l’écriture et qui s’incarne peu à peu à toutes les étapes de la fabrication, je pense notamment au casting, aux repérages et évidemment au découpage et au tournage avec l’accompagnement de mon chef opérateur Simon Beaufils. Cela passe donc par le choix de certains corps avec leurs détails (je pense à la voix de Bastien Bouillon ou au regard las de Theo Costa Marini dans le rôle de Luc), dans le choix de décors sans âge, le choix du tournage en pellicule également avec son grain si particulier.

Au découpage, il fallait restituer ces questions comme que voit-on, qu’est-ce qu’être vu, à quelle distance, ce qui est caché (le mot sous la brique par exemple) ou montré (un enfant montant dans une camionnette avec un adulte). Enfin, ce que vous appelez une mise en scène de l’invisible, se fabrique également au montage avec Martial Salomon, je voulais que la forme du film s’approche presque d’une mémoire traumatique, c’est à dire avec un mélange d’hypermnésie (s’attardant sur des détails) et d’amnésie (l’utilisation d’ellipses). Je crois que c’est tout ça qui participe à créer la tension et le malaise que vous avez ressentis.

Comment vous est venue l’idée de cet étrange déferlement d’images en fin de film ? Pouvez-vous nous en dire davantage à ce sujet ?

Ce final, je l’ai voulu et l’ai écrit très tôt. Pendant un temps, il a même été question qu’il dure une demi-heure. Il s’agit, en allant vers une sorte d’onirisme pur, de faire en sorte que le cinéma permette à Samuel d’échapper à sa condition sociale, qu’il accède soudain à un statut supérieur, une sorte de transcendance… Les films de montage d’Artavazd Pelechian me touchent beaucoup pour cela.

La rupture n’est pas totale avec le reste du film, mais l’existence de deux régimes d’images est important. Cette fin où tout se mêle, invite le spectateur à revoir le film, à le relire pour comprendre qu’il a vu plus de choses qu’il a pu le penser jusque-là. L’apparition de l’agneau lui demande en quelque sorte de récupérer le film a posteriori, et c’est une chose qu’en général j’aime beaucoup au cinéma. Samuel vient de voir le magnétiseur, soudain tout se bouscule dans sa tête.

On pourrait s’attendre alors à ce que surgissent des images de sa vie d’avant cette famille d’accueil, mais non : tout ce qui revient a déjà été vu. Il y a une raison simple à cela : le film et Samuel sont pour moi une seule et même entité.

Qui sont vos cinéastes de prédilection et/ou qui vous inspirent ?

La découverte tardive du cinéma de Gérard Blain a été déterminante pour moi. Son cinéma me bouleverse et j’y ai constamment pensé pendant Astrakan (avec la présence de son fils Paul, notamment). Il y a bien sûr Eustache et Mes petites amoureuses auquel je me réfère volontiers dans le film mais aussi L’enfance nue de Pialat que je n’arrive pas à épuiser et Brisseau qui pour moi est un très grand cinéaste français (là aussi, la présence de Lisa Hérédia dans le film n’est évidemment pas pour rien). De manière plus transversale, L’argent de Bresson est un film qui me hante, tout comme De beaux lendemains d’Atom Egoyan. Mais je pourrais citer aussi Jean Vigo et Abel Ferrara qui m’accompagnent depuis longtemps. Ça fait beaucoup de monde (rires).

Quelle est la dernière fois où vous avez eu le sentiment de voir quelque chose de différent, de découvrir un nouveau talent ?

Je ne suis pas complètement sûr que ce soit la dernière fois mais le cinéma de Darielle Tillon me fait un grand effet. Une nouvelle ère glaciaire est un film qui m’impressionne beaucoup et tout son travail ensuite (L’Amérique, L’esprit des animaux, L’envoûtement d’Iro…) est à mon sens pas assez vu et reconnu. Devant son travail, je me sens constamment devant une écriture contemporaine de cinéma vraiment très forte, inventant une place de spectateur inédite qui me réjouit.

Entretien réalisé par Nicolas Bardot le 13 août 2022. Un grand merci à Anaïs Feuillette.

| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |