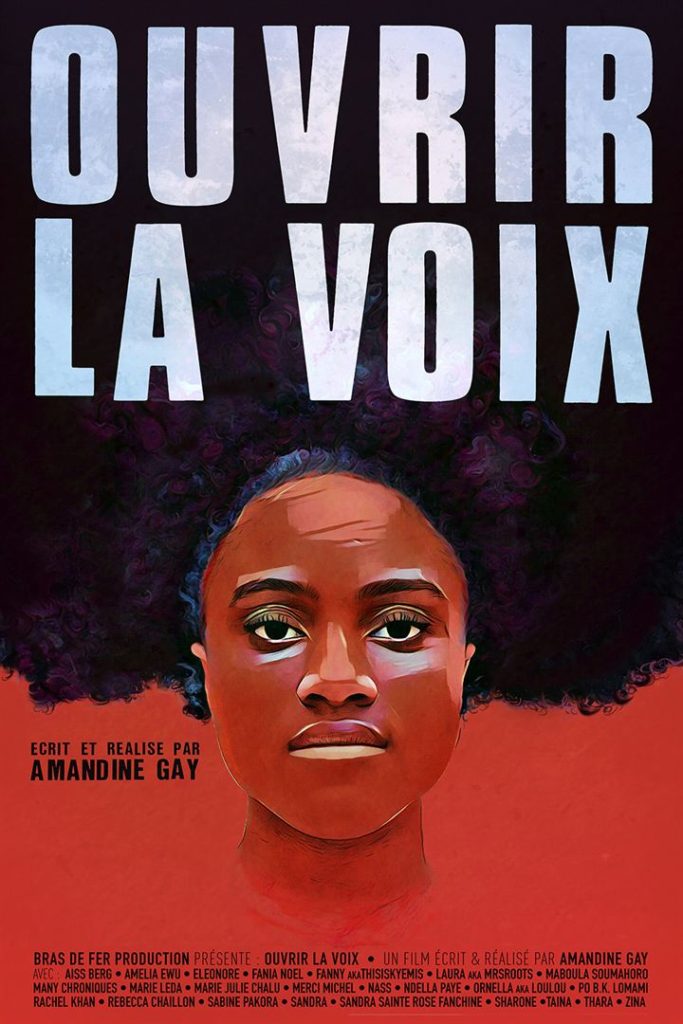

Elle a signé l’un des documentaires les plus puissants de l’an passé et s’est imposée en un film comme une voix qui compte. La Française Amandine Gay raconte dans Ouvrir la voix les discriminations subies par les femmes noires issues de l’histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. Projet unique dans le paysage du cinéma français, Ouvrir la voix est aussi l’impressionnant aboutissement du parcours d’une franc-tireuse – littéralement : Gay a écrit et réalisé son film, elle l’a également auto-produit et auto-distribué. Des mois après la sortie de ce long métrage passionnant (et qui continue de tourner), nous avions envie au Polyester d’écouter une réalisatrice qui a beaucoup à dire.

Vous avez dit de votre film Ouvrir la voix que c’était le film que vous auriez aimé voir étant adolescente. Pourquoi?

En tant que femme noire, il a plein de choses que j’aurais aimé entendre plus jeune, qui m’auraient aidée à me sentir plus légitime dans certains de mes ressentis. Il y a eu plusieurs situations ou je ne savais pas comment réagir, comment répondre. Quand on a quatorze ans et qu’on se retrouve face à de la fétichisation sexuelle, on peut avoir du mal à dire « attends, j’ai l’impression qu’il y a comme un relent colonial dans la manière dont tu me parles » (rires). Comme le dit très bien Marie-Julie dans le film, comme le fétichisme prend souvent la forme d’un compliment, on a même plutôt tendance à répondre « Oh ben merci dis donc« . J’ai fait le film dans cet esprit-là, et aussi parce que, si beaucoup de choses nous sont faites par malveillance, il y en a également beaucoup qui sont faites par ignorance. En prévenant les gens le plus tôt possible que certaines réflexions ne sont pas les bienvenues, que certaines actions sont déplacées, on a davantage de chances d’éviter les micro-agressions au quotidien et de vivre en harmonie.

Avez-vous eu justement des retours particuliers d’un public adolescent, lors de séances scolaires par exemple? Comment réagissent-ils au film?

Oui, on le montre à partir de la 4e, au-delà ils sont encore un peu jeunes, c’est tout de même un film qui dure deux heures. J’ai organisé un certain nombre de séances scolaires et c’est génial. De toutes les projections que j’ai pu faire, ce sont mes préférées. Dans ces cas-là je m’arrange pour rester dans la salle parce que les adolescents ont des réactions très différentes de celles des adultes. J’ai été très surprise, ils sont hyper-attentifs, au-delà des cris à certains moments. Ils écoutent, ils ont beaucoup de questions. Je remarque également que l’éducation a changé depuis mon époque, dans la bonne direction: ils ont eu des cours en éducation civique, des cours liés à l’orientation sexuelle, et ils sont très ouverts. Ils sont très sensibles à certains sujets dont on ne leur parle jamais, comme la santé mentale par exemple. Ma théorie c’est que les jeunes, c’est comme le public de la télévision, si on ne les méprise pas : ils s’intéressent à tout et sont bienveillants. On a trop tendance à les traiter encore comme des bébés, alors qu’ils ont déjà des avis sur la politique, la vie. Devant le film ils se sentent pris au sérieux.

Le film a beaucoup circulé en France mais a aussi été montré à l’étranger. Avez-vous noté des différences dans les réactions des différents public?

Oui bien sûr. Tout d’abord, quand on est à l’étranger, il est souvent nécessaire d’expliquer le contexte français. Par exemple le mot communautarisme n’existe pas dans la langue anglo-saxonne, et dans les pays ou la logique est celle du multiculturalisme, l’idée que ça puisse être un problème de se trouver avec les gens de sa communauté est incompréhensible. J’ai par exemple montré le film au Royaume-Uni, au Canada ou en Allemagne, et à chaque fois ils ont un peu du mal à comprendre ce qui se passe en France à ce sujet (rires), à comprendre pourquoi il y a autant de pression mise sur le fait de s’intégrer.

Et puis j’ai montré le film dans des régions francophones, en Belgique, au Québec. Et dans ces cas-là je m’arrange toujours pour qu’il y ait des femmes afro-locales , afin de remettre les choses dans un contexte local. Je sais que l’expérience française a souvent tendance à effacer l’expérience du reste de la francophonie, ce qui est une forme de racisme. J’ai fait très attention à cela, je ne voulais surtout pas que l’on puisse voir mon film et se dire « Regardez ce qui se passe en France, finalement ce n’est pas si grave ce qui se passe chez nous« .

J’ai également hâte d’aller montrer le film en Haïti ou en Afrique, parce que c’est un film sur l’expérience minoritaire des Noirs, et j’aimerais beaucoup avoir des discussions avec des personnes noires qui grandissent dans un contexte noir majoritaire, et qu’ils voient comment se représentent les femmes noires qui grandissent en France ou Belgique. J’ai eu des bribes de ces regards-là, et c’était passionnant. J’avais organisé quelques projections-tests, et à plusieurs reprises, des femmes qui vivaient à Haïti m’ont dit qu’elles avait trouvé le début du film très violent. Elles avaient été choquées de voir les images de toutes ces bouches noires qui débitent un discours blanc. Ce sont des choses qu’elles n’avaient pas anticipées, qu’elles ont découvertes en arrivant en France, alors que ce sont des choses avec lesquelles nous nous construisons dès le départ.

Je voulais revenir sur l’importance de la convergence des luttes dans le film, notamment sur les identités queer. C’était quelque chose qui était présent dès le départ ou qui s’est développé au fil des discussions que vous avez eues avec les femmes que vous avez rencontrées?

Cela faisait partie du projet dès le départ. Les thématiques du film étaient toutes écrites, c’est pour cela qu’au générique est inscrit « un film écrit et réalisé par Amandine Gay« . En 2013 j’avais commencé à rédiger un questionnaire, la première question était « Le jour où je suis devenue une femme noire » et la dernière était « La France on l’aime ou on la quitte« , et puis au milieu de tout ça, il y avait « dépression » ou « orientation sexuelle« , parce qu’il s’agissait de thématiques que je voulais voir aborder en lien avec les femmes noires dans l’espace public francophone. Je me suis demandé si j’allais trouver des femmes noires qui accepteraient de parler à visage découvert de la question de l’orientation sexuelle, et finalement ça s’est très bien passé.

Par contre au début du projet, je souhaitais intégrer au film des discussions avec des femmes noires trans, mais je me suis rendu compte que c’était beaucoup demander de les faire apparaître à visage découvert, car ce sont les personnes les plus soumises aux discriminations et aux violences. Cela devenait compliqué, dans un film baptisé Ouvrir la voix, qui prône la libération de la parole, d’envisager de faire témoigner une partie des femmes à visage couvert, en les floutant ou en leur mettant une voix métallique. De plus, cela les aurait complètement ostracisées par rapport à toutes les autres.

Dans le chapitre du film qui s’intitule « Il va falloir lutter« , il est question de comment on s’assume dans une société où il n’existe pas de modèle. En tant que femme noire, avez-vous grandi avec l’impression d’avoir eu des modèles auxquelles vous identifier, notamment dans le cinéma?

Je suis née en 1984, et quand j’étais enfant ou adolescente, les seuls modèles étaient les Noires américaines. J’ai grandi en regardant les film, les séries et les clips américains. Donc, alors que je grandissais en regardant la télévision française, mes deux modèles c’était Whitney Houston et Whoopi Goldberg. C’est à eu près tout, parce qu’il n’y avait vraiment pas grand monde (rires). Il y a une question que j’ai posée aux femmes du film, c’est une scène que je n’ai pas retenue au montage mais qui est disponible sur Youtube. Je leur demandais « Peux-tu citer cinq actrices noires françaises connues?« . Et parmi les 24 filles que j’ai interrogées, il n’y en pas beaucoup qui étaient capables de le faire. C’est encore un enjeu. Mais chez les présentateurs et présentatrices d’émission, c’est pareil. C’est en train d’arriver peu à peu, mais à mon époque, il n’y avait quasiment pas de Noir français à la télé.

C’est aux officines publiques de montrer l’exemple. Tant qu’il n’y a pas de mesure institutionnelle pour encadrer le changement, ça va changer très lentement. C’est intéressant de regarder ce qui se passe à l’étranger, notamment à la BBC qui, à travers le programme BBC Target, travaille depuis 10 ans sur quatre critères clairs de discriminations, et travaille à rendre leurs équipes le plus diversifiées possibles, dans tous les corps de métier, de l’administration aux équipes artistiques. Nous on a juste un baromètre de la diversité au CSA, qui se borne à mesurer la diversité et ne fait rien pour faire en sorte qu’il y en ait plus. Je pense que le service public devrait montrer l’exemple.

Le succès de Black Panther, Disney qui produit le nouveau Ava DuVernay… En tant que réalisatrice noire et en tant que membre de l’industrie du cinéma français, qu’est-ce que cela vous inspire?

J’espère qu’en France aussi il y aura une réponse institutionnelle et une réponse de l’industrie. L’industrie peut et doit changer. Mais avant d’en arriver à des situations telles que vous les citez, je pense qu’il faut réfléchir en amont: réfléchir à la formation, aux écoles. A la Fémis, les chiffres montrent que les femmes sont quasiment toutes en scénario, et il n’y en a quasiment aucune en filière son ou réalisation. Si elles ne font pas les formations, il y a peu de chances qu’on les retrouve dans les équipes sur les tournages.

Les choses sont en train de changer, je pense par exemple à l’initiative 50/50, mise en place par des femmes de l’industrie du cinéma français, qui lance une réflexion sur comment atteindre d’ici 2020 la parité et l’égalité salariale. Ces questions sont en cours, j’espère que l’on va arriver à quelque chose de beaucoup plus proche de la réalité. Parce que ce que l’industrie peine à comprendre, c’est que les gens veulent de la diversité. Si Black Panther et Un raccourci dans le temps sont d’aussi gros succès, ce n’est pas un hasard. Si le public se rue sur Netflix ou HBO, ce n’est pas un hasard non plus: maintenant que les gens peuvent choisir leur contenu, maintenant qu’ils peuvent choisir de se voir davantage représentés, ils le font. Le public nous montre la voie, suivons-le!

Quelle est la dernière fois au cinéma que vous avez eu l’impression de voir quelque chose que vous n’aviez jamais vu?

J’étais dans un jury dans un festival à Montréal, et j’ai vu un court métrage documentaire intitulé Je ne me souviens de rien, réalisé par Diane Sara Bouzgarrou. Je ne saurais même pas encore dire si ça m’a plu ou pas, mais je n’arrête pas d’y repenser (rires). C’est une fille qui a fait un épisode psychotique, et qui s’est filmée lors de son séjour en HP. Cinq ans après, elle a retrouvé les rushes mais elle ne se souvenait absolument de rien, donc elle a mené une sorte d’enquête sur elle-même. C’est un regard passionnant sur l’usage des archives personnelles, et en termes de récit de soi, c’est très fort. C’était vraiment un trip, elle parvient à faire ressentir de l’intérieur une crise psychotique.

Entretien réalisé par Gregory Coutaut le 30 mars

| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |