Au cœur de la forêt congolaise, les vestiges de la station de recherche Yangambi INERA, dédiée à l’agriculture tropicale, révèlent le poids du passé colonial et ses liens avec le changement climatique actuel. À travers les voix de Paul Panda Farnana et Abiron Beirnaert, deux scientifiques ayant travaillé à Yangambi entre 1910 et 1950, L’Arbre de l’Authenticité retrace la destruction écologique amorcée pendant la colonisation belge.

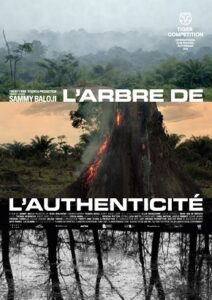

L’Arbre de l’authenticité

République Démocratique du Congo, 2025

De Sammy Baloji

Durée : 1h25

Sortie : 30/04/2025

Note : ![]()

L’ARBRE DE VIE

Le Bassin du Congo est la deuxième forêt la plus importante de la Terre après l’Amazonie. Après quelques cartons explicatifs, L’Arbre de l’authenticité donne à voir, en un cut, une très vaste étendue d’arbres : une mer verte capturée depuis le ciel tandis que la caméra redescend peu à peu sur le sol. Dans son documentaire dévoilé en première mondiale dans la compétition du Festival de Rotterdam, le Congolais Sammy Baloji explore l’Histoire politique de cette terre et ses conséquences sur le monde d’aujourd’hui. Pour cela, le réalisateur fait appel aux traces écrites laissées par deux scientifiques ayant travaillé sur ces lieux, l’un au début du XXe siècle, l’autre au milieu du siècle : Paul Panda Farnana et Abiron Beirnaert.

Mort il y a bientôt 100 ans, Paul Panda Farnana est comme ressuscité lorsqu’une voix emprunte ses mots dans L’Arbre de l’authenticité. L’histoire méconnue de ce premier fonctionnaire colonial belge à la peau noire est extraordinaire. Celui-ci témoigne d’une société fracturée où Noirs et Blancs sont séparés, et donc de la place singulière qu’il occupe. Son discours est plaqué sur des images d’aujourd’hui, créant un vertige magnétique. Lorsqu’il parle de racisme, lorsqu’il évoque « la probité de gens de [sa] race toujours mise en doute », lorsqu’il suggère que sa voix, même en tant que fonctionnaire parfaitement compétent et éduqué, pèse toujours moins que celle des Blancs, le film compose un portrait qui littéralement traverse le temps : c’est un témoignage d’hier, mais aussi de maintenant.

L’Arbre de l’authenticité raconte la condescendance raciste, et de simples propos sur la dignité humaine sont vus comme des provocations par les Blancs. Là encore, le film trouve un écho glaçant avec l’époque contemporaine. Sammy Baloji réduit l’espace-temps, comme lorsque la voix évoque la lointaine guerre de 14, l’engagement de Paul Panda Farnana, tandis qu’à l’image apparaît un grand cimetière au présent. Le travail décrit hier reste le travail d’aujourd’hui. Cette expérience formelle et narrative est aussi remarquable que stimulante, et nous a semblée globalement plus marquante que la partie du long métrage dédiée à celle d’Abiron Beirnaert dont le texte lyrique prend beaucoup de place.

Envoyée dans le ciel ou posée au niveau d’un cours d’eau, la caméra tente de saisir tout ce qu’elle peut du décor. Celui-ci, comme les écorces des arbres, a quelque chose à raconter. Il y a le colonialisme, qui comme indique le documentaire est un « vandalisme rationnalisé ». Il y a la quête sans fin de souveraineté. Il y a ce qui se passe ici, d’un point de vue écologique, et les conséquences mondiales que cela peut avoir. L’Arbre de l’authenticité n’est pas sentencieux, et laisse d’ailleurs une place au mystère. Un mystère parfois obligé, comme les morts restées mystérieuses de Paul Panda Farnana et Abiron Beirnaert. A l’image également des mystères de la nature, des témoins muets qui nous regardent depuis toujours, silencieusement. Sammy Baloji saisit tout cela dans un geste qui est à la fois d’une grande beauté mais aussi profondément politique.

| Suivez Le Polyester sur Bluesky, Facebook et Instagram ! |

par Nicolas Bardot