Fida a grandi à Beyrouth dans les années 1980, pendant la guerre, plongée dans cet « enfer rouge » dont lui parlait sa grand-mère. La banalisation de la mort lui faisait douter de la valeur de la vie, et du sens de cette interminable guerre qui ressemble à tant de guerres. À l’aide de figurines et de maquettes miniatures, elle va à la rencontre de miliciens et confronte sa vision d’enfant à la leur.

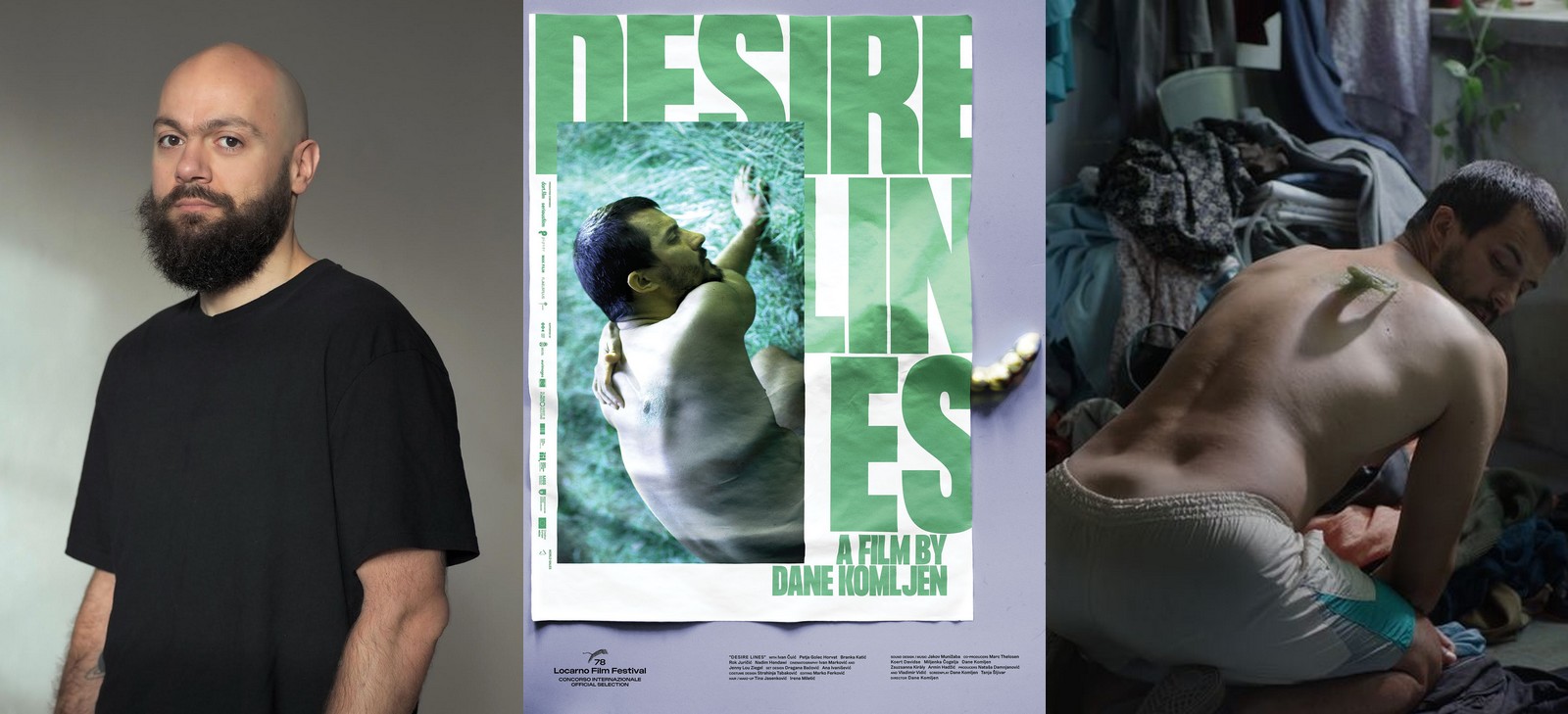

Green Line

Liban, 2024

De Sylvie Ballyot

Durée : 2h30

Sortie : 18/02/2026

Note : ![]()

JE T’ÉCOUTE

Green Line est le premier long métrage de la cinéaste française Sylvie Ballyot, mais celle-ci n’est pas une débutante puisque son premier court métrage remonte en effet à 1993. Ballyot filme ici son amie libanaise Fida, l’invitant à évoquer ses souvenirs d’enfance de la guerre à Beyrouth. La voix off de la réalisatrice nous accueille et présente son projet dès la première séquence mais celle-ci fait rapidement place à celle de Fida, qui ne nous lâchera plus. Qu’elle soit en off ou qu’elle prenne au contraire toute la place dans le champ de la caméra, c’est la parole de Fida et de ses interlocuteurs qui est au cœur de ce puissant documentaire hybride et intime.

Il y a trois sortes d’images dans Green Line. Il y a d’abord la maquette d’un quartier de Beyrouth, dont les bâtiments de papier menacent de s’envoler au moindre coup de vent, peuplée de figurines représentant Fida enfant et sa famille. Il y a également quelques images d’archives mais le film se compose surtout de dialogues : dans des bâtiments en ruine (mais aux couleurs étonnamment chaleureuses et ensoleillées), Fida invite chacun à leur tour des hommes et des femmes à venir échanger leurs points de vue sur ce conflit demeuré aussi incompréhensible que lorsqu’elle était petite. Ce qui se dessine alors progressivement, c’est un portrait de la guerre et de la mort omniprésente, raconté par les deux camps.

La ligne verte du titre est le nom donné à la rue, ou plutôt la tranchée, qui coupait Beyrouth en deux, divisant la capitale entre musulmans et chrétiens, tous prêts à s’entretuer au nom de « la cause ». Nul n’osait traverser cette rue sans courir et encore moins y habiter. Laissée à l’abandon, la végétation a fini par l’envahir et lui donner son surnom. L’ironie de cette appellation faussement apaisante est que Fida a longtemps ignoré qu’elle était daltonienne. Ce n’est qu’à force d’enjamber des cadavres qu’elle a compris que ce qu’elle prenait pour de la boue était en fait des mares de sang.

« Mon pays, c’est la guerre et la mort » prévient-elle en introduction. La mort est en effet omniprésente dans ses récits et ceux des autres. Il y aurait de quoi devenir fou ou craquer, et Fida évoque en effet ses propres pulsions de mort passées, mais ce qui frappe avant tout dans Green Line c’est la générosité avec laquelle est accueillie la parole de l’autre, y compris la parole de ceux qu’on considérait à l’époque comme les ennemis. Chacun évoque des faits ou des exactions terribles avec un recul étonnant, sans affect apparent. La question n’est pourtant pas de savoir s’ils regrettent, même si la lecture d’une lettre officielle de repentir est un moment puissant du film. L’important est ailleurs.

La présence de figurines inanimées évoque inévitablement les travaux documentaires récents de Rithy Panh ou Asmae El Moudir, mais leur utilisation furtive n’a pas pour but de reconstituer, plutôt de dévoiler le cœur sensible du film : la volonté thérapeutique de se mettre autant que possible à la place de l’autre, d’endosser le rôle de l’ennemi pour le comprendre « et pour l’aimer » ajoute Fida. Green Line demande certes de l’attention et pas mal de temps, mais le résultat est mis en scène avec suffisamment de talent pour que ces 2h30 de dialogues ne croulent pas sous le poids du bavardage et demeurent au contraire vivantes d’un bout à l’autre.

| Suivez Le Polyester sur Bluesky, Facebook et Instagram ! |

par Gregory Coutaut