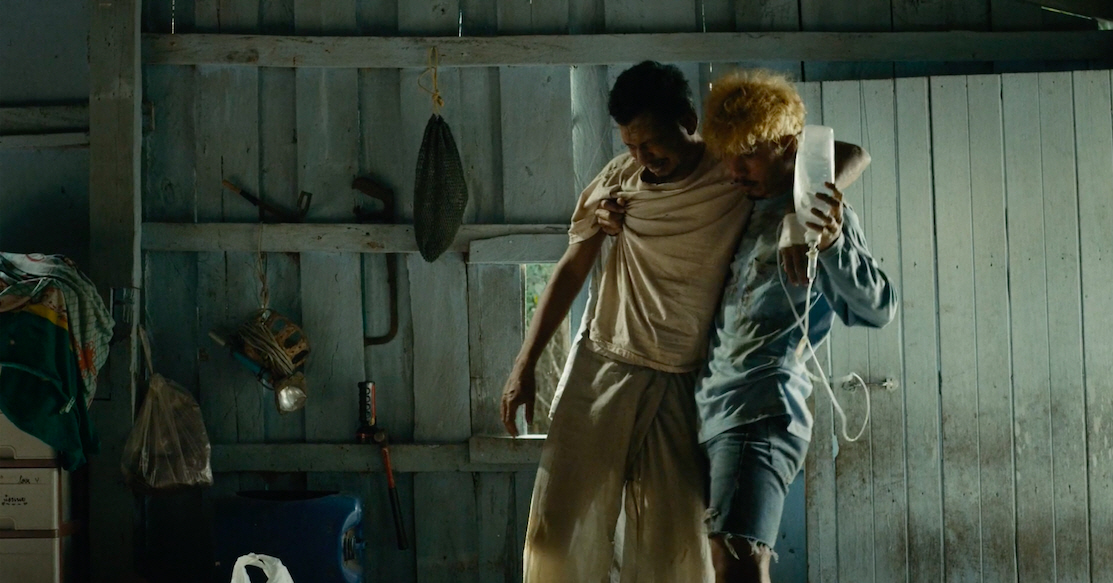

La Mostra de Venise, les festivals de Toronto, San Sebastian, Busan, des 3 Continents et Rotterdam : la révélation Manta Ray n’a manqué aucun des rendez-vous cinéphiles de ces derniers mois. Ce premier long métrage du Thaïlandais Phuttiphong Aroonpheng fait le récit poétique et politique d’un jeune homme recueillant et soignant un réfugié rohingya. Les visions stupéfiantes de Manta Ray inscrivent le film dans la lignée du cinéma hypnotique et magique d’Apichatpong Weerasethakul. Manta Ray sort le 24 juillet en France. Entretien avec un grand talent à suivre…

Quel a été le point de départ de Manta Ray ?

J’ai commencé à penser à ce film en 2009, alors que je travaillais pour un musée. J’avais envie de faire quelque chose de différent. Je m’intéressais déjà à l’identité, aux différences d’identités entre les populations et entre les groupes ethniques. Je me suis rendu à la frontière avec la Birmanie, c’était avant la crise des Rohingyas. Des réfugiés rohingyas ont essayé de franchir la frontière mais l’entrée en Thaïlande leur a été refusée. Ils ont été expulsés. C’était une décision profondément injuste. Notre identité est différente mais nous sommes tous humains, ces problèmes sont créés de toute pièce. Avant, quand j’étais dans le milieu de l’art, j’étais moins sensible aux questions politiques. Ce genre de situation a fait que je m’y suis davantage confronté. J’ai eu l’idée de mélanger cela, d’avoir une approche artistique pour parler de problèmes de société. Il y a la fantaisie que permet l’art, mais celle-ci permet également de parler de cette crise.

Votre film justement est très poétique, très porté sur l’imaginaire. Et pourtant c’est un film profondément politique. Comment avez-vous abordé cet équilibre ?

C’était un grand défi d’équilibrer ces différents éléments. Il y a par exemples d’autres personnes qui travaillent dans le documentaire et qui se situent entièrement dans une démarche politique. Moi je viens davantage de l’imaginaire, avec une vision peut-être plus artistique. Mais le challenge était d’utiliser cela tout en rendant les gens conscients de problèmes actuels. C’était là la clef de la réussite.

La première scène de votre film est très mystérieuse, onirique et déroutante. Pourquoi avoir choisi de commencer le film ainsi ?

C’est assez délicat. Lorsque je suis parti à la frontière, il y avait cette rivière naturelle qui constitue une frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Pour ma part, j’essayais juste de trouver un endroit sans personne pour prendre des photos. J’ai vu trois enfants, deux Thaïlandais et un Birman, et ils jouaient ensemble. Cette frontière, c’est une ligne sur la carte qui sépare deux pays. Mais elle est irréelle. C’est juste une ligne qu’on a pensée et créée. L’identité de ces enfants est différente mais ils jouaient ensemble. Et cette frontière n’existe pas. Pour moi, il y a toujours quelque chose derrière ce qu’on croit réel. Et ça peut être l’imaginaire.

Dans le film, et la scène dont vous parlez, il y a la forêt, un élément naturel qui n’a pas été créé par les humains. Et il y a ces lumières qui prennent possession des lieux, et qui sont une création humaine. Et ce militaire, que je ne porte pas dans mon cœur, et qui marque une présence investissant cet espace.

L’ambiance sonore du film joue beaucoup dans son atmosphère. Pouvez-vous nous en dire davantage sur la façon dont vous avez envisagé le travail sur le son et la musique ?

Ce sont les Français de Snowdrops qui ont signé la bande sonore du film. Avant cela, le film n’avait pas de bande sonore particulière autre que les sons du film. Je leur ai donné carte blanche, je ne voulais pas de barrière culturelle entre la France et la Thaïlande, ils pouvaient faire comme ils le souhaitaient. Je n’avais qu’une demande : je voulais des sons avec des fréquences, une ambiance de fréquences basses qui en salle touchent au cœur. C’était assez étrange à la première écoute. Mais ça allait avec le concept général du film qui est d’abattre les barrières. Et j’ai trouvé que cela marchait. (lire notre entretien avec Christine Ott et Mathieu Gabry de Snowdrops).

Il y a peu de dialogues dans votre film, les émotions et le sens passent essentiellement par l’image et notamment pas le montage. Comment avez-vous abordé cet aspect du film ?

Au départ, je savais à quoi allait ressembler mon film, en tout cas je savais quel serait le début, et quelle serait la fin. Je ne connaissais pas le chemin en revanche. A la base, je ne suis pas scénariste. Je me base davantage sur des images. Il n’y a pas beaucoup de dialogues, mais à vrai dire je voulais qu’on entre dans le film comme on déambule dans un musée. Et qu’on trouve son propre chemin sans dialogues. A la fin du film, on entend des voix, c’est un enregistrement de voix de Rohingyas. Je voulais qu’on les entende. En ce qui concerne le montage, je voulais qu’il fonctionne comme la structure particulière du jazz. Pas comme de la pop avec cette progression constante. Mais sur le tournage, chacun avait sa spécialité et j’ai là aussi laissé une grande liberté aux monteurs.

Quels sont vos cinéastes favoris, ou ceux qui vous inspirent ?

Apichatpong Weerasethakul, David Lynch, Tsai Ming-Liang, Andrei Tarkovski, Maya Deren…

Quelle est la dernière fois où vous avez eu le sentiment de découvrir un nouveau talent ou de voir quelque chose de neuf à l’écran ?

Je ne visionne plus vraiment les films comme un spectateur, mon regard est un peu différent. J’apprécie qu’un réalisateur n’ait pas comme unique objectif que de raconter une histoire. J’aime qu’on repense cette idée de présenter une histoire. Lors de sa masterclass au Festival des 3 Continents, Tsai Ming-Liang en a très bien parlé. Il n’y a pas forcément besoin de s’embarrasser d’une histoire dans un sens conventionnel. Un visage peut raconter une histoire. Pour moi, c’est très intéressant d’arriver à apprécier un film sans forcément tout comprendre à son histoire.

Entretien réalisé par Nicolas Bardot le 26 novembre 2018. Un grand merci à Vanessa Fröchen et Florence Alexandre.

| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |