Cancion sin nombre était l’une des très belles découvertes de la Quinzaine des Réalisateurs l’an passé. Ce premier long métrage de la Péruvienne Melina Leon, inspiré de faits réels, raconte un scandale de trafic d’enfants au plus fort de la crise politique péruvienne des années 80. C’est un film fort sur la transmission, et qui est porté par des idées visuelles audacieuses. Cancion sin nombre sort ce 22 juin en salles et Melina Leon est notre invitée.

Quel a été le point de départ de Cancion sin nombre ?

Par un coup de fil de Paris à Lima. Une Française a appelé mon père et souhaitait le remercier pour les articles qu’il a écrits plus de 30 ans auparavant. Elle s’est avérée être l’un des bébés qui ont été volés dans les années 80 au Pérou. Elle souhaitait retrouver sa mère biologique et a décidé de retourner au pays. Et elle voulait juste rencontrer mon père et discuter. C’était fou et miraculeux, vraiment.

Pouvez-nous en dire davantage sur le titre de votre film ?

Il est ouvert à l’interprétation. Mais une des façons de le voir est que la « cancion » (la chanson) fait allusion à la berceuse que Georgina chante à son bébé, et « sin nombre » (« sans nom ») fait allusion à cette situation où les identités sont effacées, oubliées, masquées, non résolues, rendues invisibles. Un endroit où l’amour ne peut être.

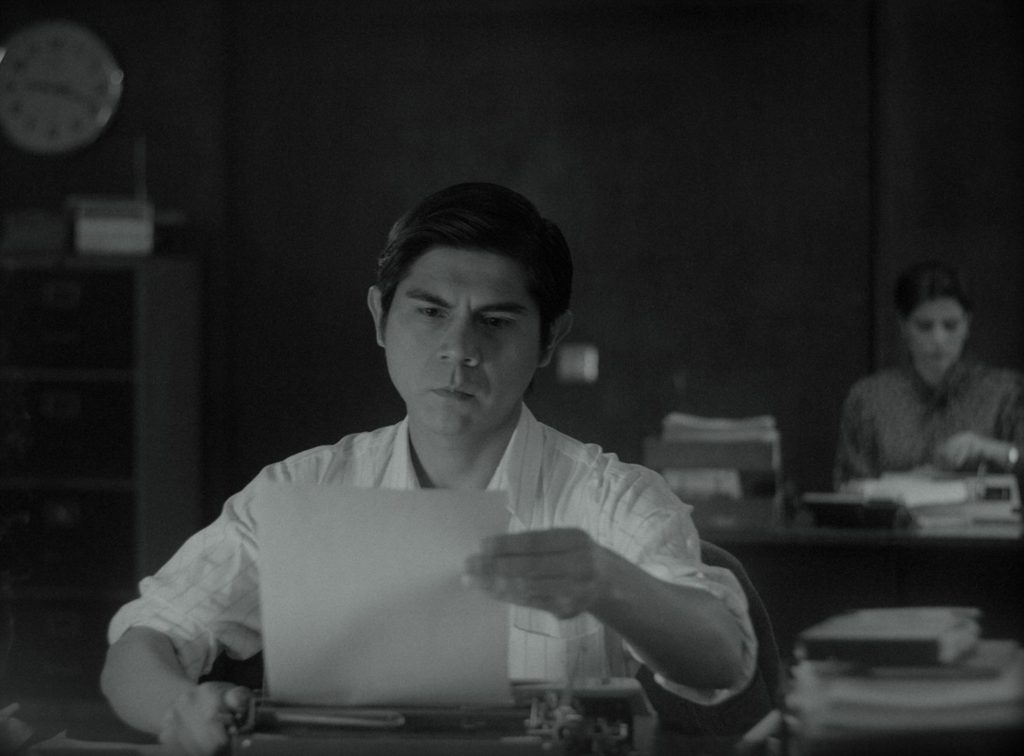

Pourquoi avoir choisi de tourner votre film en noir et blanc ?

Pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, cette histoire a débuté dans les journaux des années 80 quand il n’y avait pas de photos en couleurs. Donc, d’une certaine façon, notre mémoire de ces jours est en noir et blanc – au moins les images historiques dont nous nous souvenons ainsi. Notre mémoire émotionnelle de ces jours est incolore aussi. Comme un hiver éternel. Sans couleur, et sans horizon – donc le 4/3 est également approprié. D’autre part, c’est un dispositif qui est plus approprié quand le budget disponible est faible.

Qu’est-ce qui vous a fait choisir cette structure narrative particulière, avec ce changement de protagoniste en cours de film ?

Tout d’abord parce que je voulais que Pedro ait une vie. Je ne voulais pas que son histoire soit complètement dépendante de celle de Georgina, cela ne me semblait pas honnête. En outre, afin d’avoir une sorte de lien thématique, je voulais que Pedro expérimente lui-même ce que cela fait d’être un marginal au Pérou. Une autre personne dont l’identité est méprisée. Et en plus de cela, j’ai pensé que c’était une bonne idée d’écouter brièvement les histoires de ces autres femmes, l’adolescente et Jenny, la femme de l’Amazonie. Même la rivière finit par raconter sa propre histoire de violence.

Quels sont vos cinéastes favoris et/ou ceux qui vous inspirent ?

Il y en a trop pour tous les mentionner. Cela va de Paul Thomas Anderson à Victor Gaviria et Pedro Almodovar, mais aussi Yasujiro Ozu, Rainer Werner Fassbinder, Agnès Varda, Federico Fellini, Takeshi Kitano, Naomi Kawase, Miranda July, Lucrecia Martel, Jia Zhang-Ke, Bong Joon-Ho, Hirokazu Kore-Eda etc…

Quelle est la dernière fois où vous avez eu le sentiment de découvrir un nouveau talent, quelque chose d’inédit à l’écran ?

Après la première de notre film l’an dernier à Cannes, ce sentiment est réapparu en moi et n’est pas parti, Dieu merci (rires).

Entretien réalisé par Nicolas Bardot le 12 juin 2020. Un grand merci à Matthieu Rey.

| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |