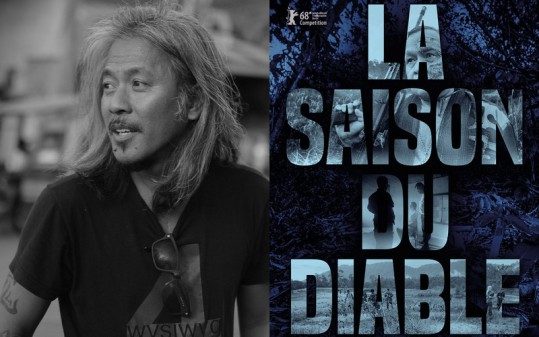

Vous verrez difficilement plus fou cette année que La Saison du diable, nouveau long métrage du Philippin Lav Diaz. Ce drame musical et politique, dans lequel un village reculé de la jungle philippine est opprimé par une milice, est un stupéfiant ovni qui sort ce mercredi 25 juillet en salles. Entretien avec son passionnant auteur.

La Saison du diable débute par un carton indiquant « ce que vous allez voir est à la fois un conte et un hommage à des personnes réelles ». Cela rappelle une scène de La Femme qui est partie, où l’on disait à l’héroïne « Tu es à la fois enseignante et conteuse ». Éduquer et émerveiller en même temps, est-ce que cela pourrait être une définition de votre manière de faire du cinéma ?

Oh oui, tout à fait. Vous savez mon père est professeur, ma mère est professeure, mes frères sont professeurs, même les membres de ma famille qui sont décédés étaient professeurs. Je suis le seul à avoir échappé a ce destin! Mais y ai-je vraiment échappé, finalement ? Le cinéma, c’est aussi de l’éducation, après tout. Et si j’ai réalisé ce film, c’est parce qu’il y avait à mon sens une véritable urgence à parler de ce qui se passe encore aujourd’hui dans mon pays. Néanmoins, je crois que je me vois avant tout comme un conteur. J’adore me plonger dans un récit, m’amuser avec les règles dramaturgiques, donner vie à des figures archétypales du cinéma et de la culture philippine. Raconter une histoire, c’est finalement ma façon la plus spontanée de communiquer, de m’exprimer. Même chose pour la composition: j’écris des chansons de façon très intuitive, presque automatique. Je suggère que sur ma tombe, au lieu d’écrire cinéaste, on écrive « il savait raconter des histoires ». Et comme ça, les gens qui ne m’apprécient pas pourront toujours venir rajouter « …, ce con » à la fin (rires).

Vous avez des détracteurs aux Philippines? Comment êtes-vous perçu en tant que cinéaste critique critique de la classe politique ?

Aux Philippines, on a tendance à considérer le genre de films que je fais comme quelque chose de très excentrique, voire de louche. La majeure partie de la population est pro-Duterte, et ceux qui connaissent mes films, même de loin, savent qu’ils sont très critiques du système. Or ils s’imaginent que si on émet une critique d’ordre politique, on fait automatiquement de la propagande. Ils m’en veulent car ils pensent que mon seul plaisir est de trouver des défauts à leur président préféré (rires). Ils me méprisent. Heureusement, si certains critiques ont une plume très acérée, la plupart d’entre eux comprennent ce que je veux faire et me soutiennent. Ils aident à ce que mes films circulent et soient vus. Je suis assailli de doutes en permanence, mais rien que cet écho me suffit à me convaincre que je vais dans la bonne direction.

Avec La Saison du diable, vous avez néanmoins eu l’opportunité de travailler avec des acteurs très connus.

Oui, Piolo Pascual et Shaina Magdayao sont des acteurs très populaires aux Philippines. Ils sont devenus célèbres grâce à des rôles récurrents dans des séries pour la télévision. Ce sont deux très bons comédiens, qui se sont montrés particulièrement investis. J’ai eu de la chance qu’ils aient eu envie de se lancer dans un projet aussi engagé, à contre-courant de leurs emplois habituels. Leur présence au casting n’a pas eu de conséquences en terme d’entrées, mais je ne les ai pas du tout engagés dans ce but.

Je souhaite que mes films soient vus, et pas seulement par les critiques. La Saison du diable est actuellement diffusé dans quatre cinémas, et tourne dans les campus. Mais j’aimerais partir en tournée avec le film pour le montrer dans les villages. J’ai grandi en pleine jungle, dans le village où mes parents enseignaient. La vie quotidienne dans cette jungle envahie de soldats, c’était une très grande pauvreté, une pauvreté très difficile à oublier. C’était dur de trouver le sommeil sachant que mes meilleurs amis n’avaient même pas de quoi se payer une couverture ou des chaussures. L’extrême pauvreté c’est la plus grande forme de violence qui soit, ça vous détruit l’âme, ça vous rend insignifiant.

Même si nous n’avions pas de salle de projection, des films étaient régulièrement montrés. Et avec le cinéma, j’oubliais tout. C’était quelque chose de géant, c’était le paradis, un monde parallèle. C’est mon refuge depuis toujours. La culture joue un rôle fondamental dans la vie des gens, et la classe politique devrait soutenir la culture, mais c’est un échec.

Prenez l’exemple des États-Unis: ils possèdent parmi les plus prestigieuses universités du monde, et pourtant Trump est devenu leur président. C’est un échec de l’éducation, car cela signifie que celle-ci a été confinée à certains recoins privilégiés, au détriment de la masse majoritaire, et cette masse a voté pour Trump. Cet échec dans la transmission du savoir, on le ressent aussi bien aux États-Unis qu’aux Philippines, en Turquie ou en Grèce. Partout dans le monde, l’extrême droite joue des coudes comme des plaques tectoniques. On ne peut pas se contenter de regarder le monde glisser dans l’abîme. Il doit bien y avoir un moyen d’y remédier. En tant qu’artiste je veux tenter de rattraper le coup. Les idées ne suffisent pas: à chaque échelon, il faut agir concrètement pour que la culture se transmette et ne se perde pas en toute. Il faut aller toucher les gens là où ils sont.

J’étais aux États-Unis, à Harvard, lorsque Trump a été élu. J’étais en train de travailler sur un film de gangster. J’ai ressenti un besoin urgent de faire un film au contenu plus directement politique. Alors j’ai appelé mon producteur en lui demandant l’autorisation de tout changer, et je me suis mis à composer des chansons.

Cette histoire politique, pourquoi ce besoin de la raconter précisément sous forme de chansons ?

Je suis musicien, composer est une seconde nature. Quand j’ai décidé d’obéir à ce désir urgent de faire un film, ça m’a paru naturel de composer, je ne me l’explique pas davantage. Certaines chansons que j’avais composées par le passé me sont revenues en mémoire – j’ai ai d’ailleurs utilisé certaines – et j’ai su que j’avais le fil rouge de mon film. Je ne souhaitais pas utiliser les chansons à la manière traditionnelle des comédies musicales de Broadway. A vrai dire, je ne sais même pas si je serais capable d’écrire des chansons qui rentrent dans ce cadre précis. J’utilise les chansons davantage comme des dialogues, des phrases répétées en boucle, sans instrumentation.

La forme a cappella était prévu depuis le début ?

Oui. Je ne voulais éviter les clichés des comédies musicales occidentales. Comment dire ? J’adore regarder ces films-là, mais je me sens toujours un peu vide après. Je voulais faire une comédie musicale aux chansons les plus nues et arides possibles, sans guitare ni piano ni rien. Ce ne sont pas des mélodies joyeuses mais des appels au secours en forme de chansons. Je voulais retrouver le cœur du chant: le cri primal. Je ne vous cache pas que j’ai quand même eu des gros doutes. Je me suis souvent demandé si je n’allais pas droit dans le mur avec mes chansons déprimantes a cappella en guise de tout dialogue (rires). Avant même d’envoyer un scénario aux acteurs, je leur ai envoyé des vidéos de moi en train de chanter mes compositions. Ils ont dû ce tire « Mais qu’est ce que c’est que ces conneries? » (rires). Mais bon, au final, je crois que ça fonctionne, non ?

La forme répétitive des chansons fonctionne également comme une métaphore du fascisme, c’est bien cela ?

Tout à fait, le fait que chaque morceau revienne régulièrement, et qu’ils soient tous construits selon une partition très répétitive, c’était fondamental. La chanson qui revient le plus souvent, avec ses « la, la la », a d’abord l’air d’une comptine enfantine, puis à force d’être répétée dans des contextes de plus en plus violents, elle devient menaçante, effrayante. La répétition, c’est la nature même du fascisme. A force de répéter un mensonge, il devient vrai. Il devient alors de l’ordre de la croyance. C’est le principe même des fake news, et c’est très dangereux. Le besoin de certitude existe chez tout un chacun, et il nous pousse à nous attacher à ceux qui nous nourrissent de ces croyances, or il faut s’en méfier. Fabriquer de la croyance c’est fabriquer du mythe, et c’est très populaire chez les despotes, les bigots, les dictateurs, et tous ceux qui ont le culte de la personnalité.

Je tenais à toutes ces répétitions, même si j’imagine qu’à chaque fois que la fameuse chanson recommence, certains spectateur doivent se dire « Oh c’est pas vrai, c’est reparti! »(rires).

A la Berlinale, lors de certaines projections, une partie du public reprenait en cœur les chansons pendant la projection. Qu’est ce que cela vous inspire ?

C’est arrivé aussi récemment au Brésil. Ça me donne la chair de poule!

Le personnage du despote Narciso s’exprime dans une langue imaginaire, et c’est un effet saisissant. Comment vous est venue cette idée ?

Pour créer ce personnage je me suis inspiré de tout un tas de despotes passés ou présents: Hitler, Trump, Marcos, Mussolini, Duterte. Et pour créer son langage imaginaire j’ai tout simplement copié des lignes dans les discours de tous ces dictateurs, je les ai mises bout-à-bout sans tenir compte du sens, je les ai enregistrées à l’envers et j’ai demandé à l’acteur de les apprendre en phonétique, tout simplement. Chez ces gens-là, l’intonation compte également beaucoup, presque plus que le reste. Là encore c’est une question de répétition martelée.

Vous utilisez régulièrement des figures propres aux films de genre: les fantômes, les monstres, mais aussi des histoires de crime et de vengeances. Considérez vous vos films comme des films de genre ?

Bien sûr, et j’aime mélanger les genres d’ailleurs. La Saison du diable est une comédie musicale et en même temps c’est un conte très allégorique avec des animaux qui parlent, des esprits dans le bois, un gentil hibou… c’est presque un Disney ! Bon en un peu moins joyeux, c’est vrai (rires).

J’ai grandi à l’époque des « double programmes »: aux Philippines les films étaient à l’époque toujours présentés par deux. Il y avait toujours un film philippin d’abord, puis ensuite un film américain, français, japonais ou encore une comédie kung-fu de Hong-Kong ou un western spaghetti. Je voyais de 4 à 8 films pas semaines, j’ai grandi en voyant de tout, sans hiérarchie, et c’est toujours resté en moi. Quand on crée, on emprunte toujours, et moi j’emprunte énormément ! La mythologie grecque – après tout, la mythologie, c’est du genre aussi ! – le folklore philippin, des archétypes de cinéma… Je suis persuadé que pour parler d’une culture, il faut puiser dans cette culture. C’est pour ça que j’utilise aussi bien des figures folkloriques (comme ce groupe de trois divinités cachées dans la jungle, que l’on voyait déjà dans Berceuse pour un sombre mystère) que des éléments de films philippins populaires, comme des films d’actions ou des comédies.

A propos de comédies, envisageriez-vous d’en réaliser une un jour ?

Oh oui! J’ai très envie de faire une farce, ou une comédie très noire. Mon deuxième film, Burger Boy’s, était d’ailleurs un peu dans ce style-là. C’est un film très différent de ce que je fais aujourd’hui, à l’époque j’avais travaillé main dans la main avec un gros studio, rendez-vous compte ! C’était une farce à la fois conceptuelle et bouffonne, ce qui fait qu’on ne savait jamais trop dans quelle direction le film allait. Je reviendrai à ce genre d’humour, parce que c’est très agréable de travailler sur une comédie. Et puis ça agrandira peut-être mon public (rires).

Un autre genre populaire que vous utilisez souvent, c’est celui du mélodrame.

J’adore le mélo ! Mais est ce qu’il s’agit vraiment d’un genre ? Nous les Philippins nous sommes déjà très mélodramatiques par nature. Quand on pleure, on pleure vraiment, et quand on se rebelle, on n’y va pas de main morte non plus. Nous n’avons pas le réflexe de cacher nos émotions. En France, ou dans d’autres cultures occidentales, c’est parfois difficile de dire ce que les gens ressentent vraiment. Pas chez nous. Contenir nos émotions n’est pas une option, elles débordent ! Parfois jusqu’au drame, jusqu’au meurtre, jusqu’à la folie. C’est flagrant dans notre vie de tous les jours. Mes films sont mélodramatiques mais c’est une question d’honnêteté envers ma culture. J’adore Bresson, mais si j’essayais de faire des films comme lui, est ce que ça fonctionnerait ? Pour moi, le mélodrame n’est pas un genre, c’est une seconde nature !

Vous savez, je n’ai pas de télé chez moi mais dès que je voyage à l’étranger, je regarde la télé avec avidité. Dès que j’arrive dans un hôtel j’allume la télé et je regarde les séries et les telenovelas locales, j’adore ça!

Quelle est la dernière fois que vous avez eu le sentiment de découvrir quelque chose de neuf au cinéma ?

Je reviens du Brésil, et j’ai découvert toute une nouvelle génération de cinéastes qui explorent le médium de façon très originale et qui me redonnent foi dans le cinéma. Ça me donnent envie de les rejoindre dans leur volonté de faire bouger les choses ! Mais si je devais citer un film sorti récemment, je dirais Zama de Lucrecia Martel (lire notre entretien), que j’aime énormément.

Entretien réalisé le 4 juin 2018. Un grand merci à Florence Alexandre.

| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |

Par Gregory Coutaut