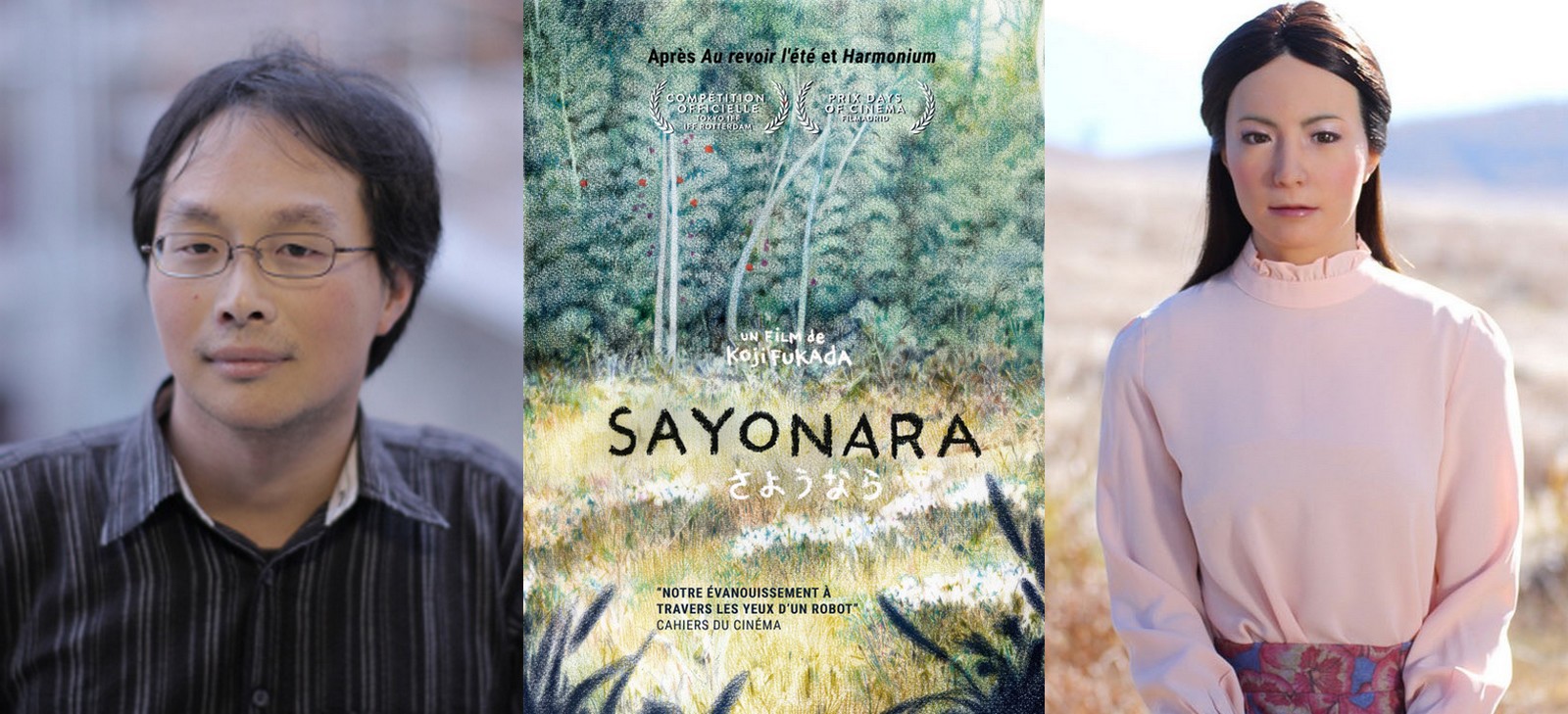

Il est l’un des plus surprenants talents apparus au Japon ces dernières années. Après Au revoir l’été et avant Harmonium, le Japonais Koji Fukada a réalisé l’ambitieux et fascinant Sayonara, une fable post-apocalyptique qui raconte le crépuscule de l’humanité dans le Japon d’après-Fukushima. Sayonara sort en dvd ce 2 juillet (nous vous proposons d’ailleurs d’en gagner des exemplaires) et vous ne pouvez pas le manquer !

—

ATTENTION : dans cet entretien sont révélés quelques éléments de l’intrigue. Les connaître ne vous gâchera pas la séance, mais il est (peut-être) préférable d’avoir vu le film avant de lire cet entretien.

Sayonara est, à l’origine, une pièce de théâtre. Qu’aviez-vous envie d’ajouter à cette histoire en termes cinématographiques ?

J’ai eu envie d’adapter cette pièce d’abord parce que je la trouve très intéressante. Je l’ai vue en 2010 à Tokyo. C’est une pièce très courte, d’un quart d’heure, qui ne met en scène que deux personnages : le robot et la jeune femme (incarnée par Bryerly Isabel Long, également coproductrice du film, ndlr). C’est une simple conversation entre les deux. Cette pièce m’a impressionné et j’ai demandé l’autorisation au dramaturge de l’adapter. L’idée de la pièce était de faire jouer et interagir un humain et un androïde. Mais ce qui m’a attiré avant tout, c’est le motif de la mort. Le texte décrit ce qu’est la mort à travers cette conversation entre un robot qui ne sait pas mourir et une fille qui va mourir. Comme une sorte de memento mori.

Dans la pièce, l’utilisation faite de l’androïde est importante mais ce n’est pas ce qui m’a intéressé en premier lieu. Parce que finalement, traiter de ce type de robot n’est pas vraiment quelque chose de nouveau au cinéma. Metropolis date d’il y a bientôt 100 ans, puis il y a eu Spielberg, Terminator, etc… Mais une fois sur le plateau, ce robot m’a beaucoup plus intéressé que ce que je pensais. C’était une véritable expérience de travailler avec le technicien robotiste qui animait l’androïde, sans avoir recours à des effets numériques. Parce que des effets numériques auraient permis de franchir certaines limites, or ce qui était essentiel c’était de confronter physiquement l’androïde aux limites du corps humain. C’était intéressant de travailler avec un robot « réel » pour mettre en valeur ces limites.

Sayonara commence par un plan de flammes dans la nuit, avec une catastrophe vue à distance. Comment cette image vous est-elle venue ?

Dès le départ, j’avais décidé que le film débuterait par l’explosion d’une centrale nucléaire. Dans la pièce, on est davantage sur le processus de la mort de la jeune femme. Quand j’ai eu l’idée de faire cette adaptation, j’ai voulu aussi décrire ce qui entoure cette femme, et ce qui va mourir aussi. J’ai pensé que tout ça pourrait être la conséquence d’explosions nucléaires simultanées, plutôt par exemple que de la chute d’une météorite. Ça me semblait plus réaliste. Et le film s’ouvre donc par une explosion.

L’utilisation de la lumière crée dans votre film une atmosphère fantomatique. Sayonara n’est pas un film de fantôme, mais ce robot hiératique, son visage comme un masque rappellent parfois une figure de fantôme. Quels ont été vos choix esthétiques avec votre directrice de la photographie pour donner cette dimension fantomatique ?

Nous avons beaucoup discuté en amont avec Akiko Ashizawa, ma chef opératrice. Tout d’abord ce que je voulais vraiment, c’était des plans où ombres et lumières étaient bien distinctes. Par ailleurs, il y a dans le film ce temps tranquille qui s’écoule, avec une image plutôt fixe. J’avais besoin d’une lumière qui soit belle, mais qui suggère la présence de la contamination nucléaire invisible à l’œil nu. Je voulais faire sentir au spectateur la présence d’un air toxique. J’ai demandé dans ce but à Akiko de faire « bouger la lumière » dans l’image fixe. Que la lumière frémisse. Comme référence, j’ai montré à Akiko l’un de mes précédents films, La Grenadière, qui est un moyen métrage d’animation réalisé à partir d’images fixes.

On retrouve cette ambivalence dans votre façon de filmer les décors : ils ont quelque chose d’idyllique, ils sont beaux et bucoliques, et pourtant il règne en permanence une atmosphère crépusculaire de fin de monde. Comment avez-vous travaillé sur cette ambivalence ?

A vrai dire en pensant à mes précédents films, je pensais que Sayonara serait plus abstrait, plus allégorique. Dans la pièce originale, il n’y avait pas de décor, juste des personnages dans le noir, sur scène. Je ne sais pas pourquoi mais lorsque j’ai vu la pièce, instinctivement, j’ai eu en tête l’image de cette fille allongée sur son canapé et qui allait mourir, tandis que par la fenêtre on verrait une prairie et ce décor isolé. Comme une réminiscence du tableau Christina’s World du peintre américain Andrew Wyeth.

Il n’y a pas de mystère sur la nature du robot. Et pourtant, il semble humain et parvient à susciter l’empathie. Comment crée t-on cela ?

Le dramaturge Oriza Hirata et le roboticien Hiroshi Ishiguro avaient déjà collaboré avant Sayonara. Et Sayonara est le fruit d’un travail fait en amont. Si vous avez eu l’impression que cet androïde était capable de sentiments, c’est très intéressant. Parce que lorsqu’on fait jouer ensemble un humain et un robot, l’une des questions est « où se trouve le cœur humain ». Où se trouve le cœur du personnage ; le robot a-t-il des sentiments… Lorsque nous conversons avec d’autres êtres humains, on ne sait pas forcément s’ils ont des sentiments – on le devine par leurs expressions ou leurs gestes. En réalité, l’androïde n’a pas d’intelligence, ni même d’intelligence artificielle – mais lorsqu’il baisse la tête, on imagine qu’il est triste. C’est une forme de vie, il n’a pas de cœur mais ce cœur finit par exister via la relation avec un être humain.

Il y a, à un moment de Sayonara, un choix esthétique assez gonflé avec cette image anamorphosée…

J’avais dès le départ parlé à Akiko de cette envie de déformer l’image. Sur le plateau, on a utilisé des lentilles spéciales. Le but premier était de rendre ambigüe la frontière entre l’humaine et le robot. Par exemple, l’actrice parle japonais mais ce n’est pas sa langue maternelle alors que le robot parle japonais naturellement. Ce robot perfectionné se déplace dans un fauteuil tandis que l’héroïne malade marche. Cela participe à renverser les rôles entre le robot et l’humaine. Pour prolonger cette idée, je souhaitais manipuler l’image pour rendre plus ambigu le point de vue. Je pensais que déformer l’image pourrait aboutir aussi à quelque chose de beau. Au départ, je pensais même déformer l’image de tout le film mais c’était techniquement compliqué, alors nous nous sommes un peu limités. Et puis mon équipe était contre cette idée !

Il y a un autre moment sidérant dans Sayonara que nous avons évoqué tout à l’heure : je pense à ce plan séquence avec le temps qui passe tandis que le personnage principal se momifie sur le canapé. Comment avez-vous conçu cette scène ?

Dans cette image, je voulais traiter le plus directement possible de la nature de la mort. J’ai toujours été intéressé par l’art traitant plus particulièrement du motif du memento mori. C’est difficile de comprendre la mort, et c’est pourquoi des artistes des quatre coins du monde ont traité du memento mori. C’est un sujet qui est très important pour moi. Nous sommes tous censés mourir à un moment donné mais on ne peut pas faire l’expérience de la mort tant qu’on est vivant. Et comme personne ne sait réellement ce qu’est la mort, elle continue de faire peur. Au Moyen-Âge, lorsque la peste s’est propagée en Europe, beaucoup de peintures ont traité de ce sujet, de manière explicite, avec des squelettes, des cadavres. Par l’art, on réfléchit sur la mort, c’est comme une simulation de notre mort à venir. A l’opposé, dans notre époque moderne, la mort est toujours cachée. C’est pourquoi l’art qui traite de la mort aujourd’hui me semble primordial. Le but de ce plan séquence est de donner au spectateur le temps de réfléchir à la mort.

Il y a, à un moment de Sayonara, un décrochage narratif très audacieux. Pendant tout le film, le robot est là, mais il reste au second plan. Il est présent, mais parmi les humains. Or, lorsque le robot se retrouve isolé, c’est lui qu’on suit et qui devient le principal protagoniste. Était-ce ainsi dans la pièce ? Comment avez-vous envisagé de virage narratif ?

Non en fait dans la pièce originale, le récit se termine avant. Je voulais apporter plusieurs couches de temporalités dans le film. Il y a le temps de Tanya qui meurt, puis le temps du robot qui a une vie plus longue, puis le temps de la nature, celui de ces fleurs de bambou qui ne fleurissent que tous les 80 ans. Cela permettait d’approfondir l’univers, de créer un nouvel espace.

Comment Irène Jacob est-elle arrivée sur projet ?

Irène Jacob a joué dans une autre pièce de Oriza Hirata, La Métamorphose version androïde, qui a d’ailleurs été montrée en France. J’ai filmé cette pièce lors de sa représentation au Japon. J’étais déjà un admirateur d’Irène Jacob. Je lui ai montré Au-revoir l’été et lui ai demandé si elle voulait jouer dans Sayonara. Tout simplement !

Qu’est-ce devenu le robot ? Où est-il en ce moment, est-il sur scène, dans un placard ?

Actuellement, le robot joue sur scène ! Il est en tournée au Japon et dans le monde entier.

Dans une interview, vous avez déclaré que Sayonara n’est pas tant un film sur demain qu’un film sur aujourd’hui.

Il y a deux éléments particulièrement contemporains dans Sayonara. La première chose, c’est le problème des centrales nucléaires. C’est quelque chose de tout à fait réaliste, qui pourrait se dérouler en Chine comme en France. La deuxième chose concerne l’androïde. Le film décrit un monde où la plupart des familles a un androïde. C’est là aussi réaliste : l’année dernière, on a commencé à vendre au Japon un androïde pour la famille (Pepper, qui est très mignon). La situation du film, avec un humain qui meurt aux côté de son robot, peut se passer dans le Japon contemporain.

A qui s’adresse le ‘sayonara’ du titre ? On pense d’abord que c’est un adieu au monde mais lorsque l’humanité disparaît, le monde reste.

Je n’ai pas de réponse précise à cette question. Je préfère laisser libre l’imagination des spectateurs.

Quelles ont été les réactions au Japon suite à la sortie du film ?

Lorsque je réalise un film, j’ai envie qu’il change la vision des spectateurs. Sayonara a suscité des réactions différentes. Beaucoup de spectateurs l’ont envisagé comme un questionnement sur l’identité humaine. Ce qui m’a intéressé, ce sont les réactions à la scène, presque à la fin du film, dans laquelle l’androïde se met à ramper. Les gens, généralement, avaient deux types de réactions : il y a ceux qui ont trouvé une espèce d’humanité chez ce robot, d’autres que les hommes étaient des robots à peine plus complexes. Dans mes films précédents, je n’avais pas vraiment pu traiter de questions existentielles. Une réaction du public à laquelle je ne m’attendais pas : certains ont affirmé qu’ils désiraient mourir aux côté de leur androïde.

Le film a fait sa première mondiale au Festival de Tokyo. Est-ce que cela a toujours été prévu ainsi, a-t-il été question de le montrer dans des plus gros festivals comme Cannes ou Venise ?

En fait on comptait faire une première à l’automne, donc soit à Tokyo, soit au Festival de Busan. Le Festival de Tokyo étant organisé par le ministère de l’économie et de l’industrie qui, au Japon, soutient la politique des centrales nucléaires, cela avait du sens de le montrer là. Nous pensions évidemment à Cannes mais le film n’était pas terminé à temps.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre implication dans la Independent Cinema Guild ?

Au Japon, il n’y a pas de politique de soutien du cinéma comme en France ou en Corée du sud. Le système de financement des films n’est pas très bon. Ce problème s’explique entre autres par un manque de communication entre les professionnels du cinéma et le monde politique. Par ailleurs, la situation dans le cinéma japonais est très étrange, 80% des recettes sont monopolisées par deux compagnie : la Tōhō et la Shōchiku. Comment améliorer cette situation ? Afin de réfléchir à tout cela, nous avons créé cette organisation pour entamer un travail de réflexion, puis pour nous manifester.

Entretien réalisé par Nicolas Bardot en mars 2016. Un grand merci à Terutarô Osanaï.

| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |