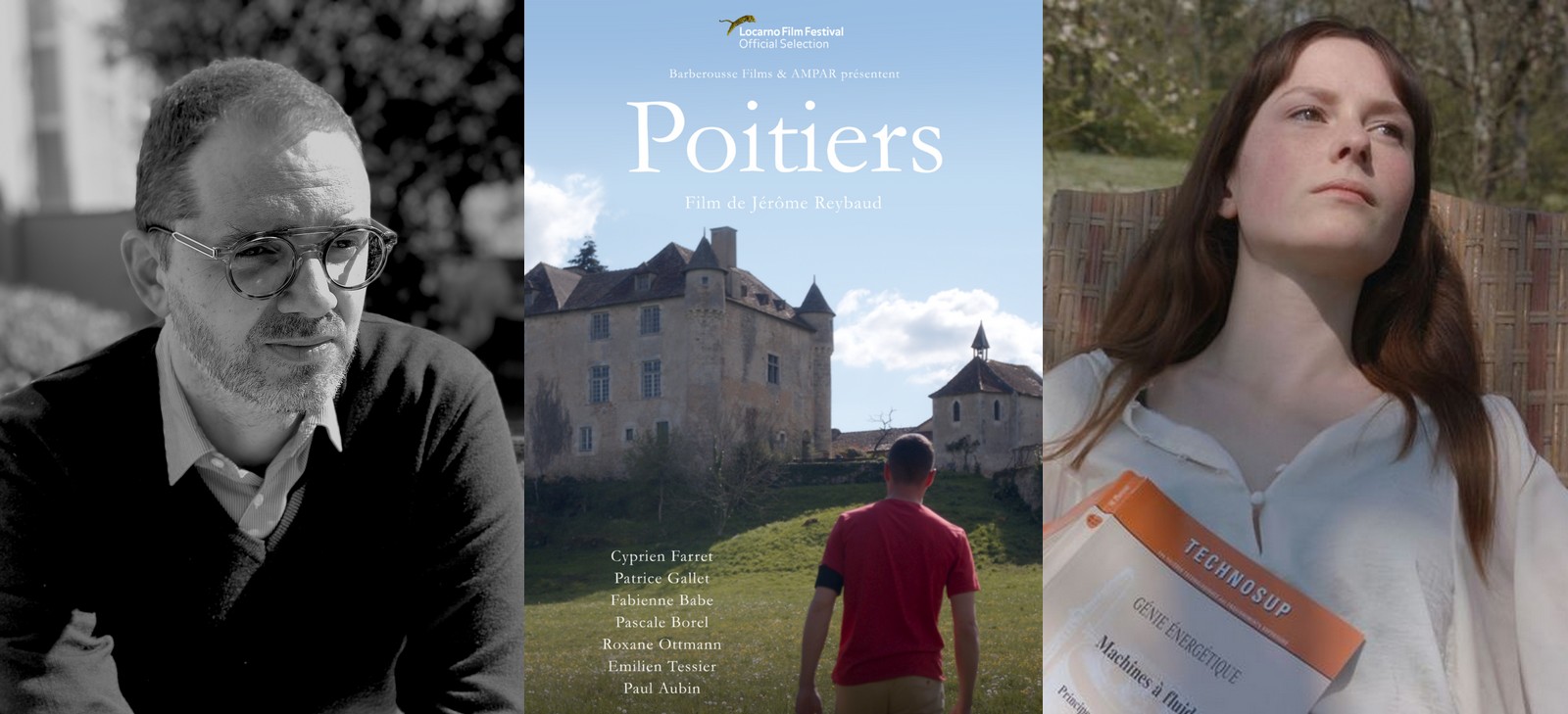

Remarqué notamment avec son film Jours de France, Jérôme Reybaud se distingue à nouveau avec le très singulier Poitiers, présenté au Festival de Locarno. Ce moyen métrage raconte l’histoire d’un jeune homme qui atterrit chez son parrain après la disparition brutale de ses parents. Le scénario et le ton de Poitiers sont imprévisibles, et il y a un réjouissant faux-air de Paul Vecchiali dans ce film qui n’a pas peur des artifices. Jérôme Reybaud est notre invité.

Quel a été le point de départ de Poitiers ?

Un jeune homme de 18 ans qui devient brutalement orphelin, un parrain qui le recueille et un bol de lait. Voilà le point de départ, rien de plus, sans savoir d’ailleurs ce que cela pouvait bien signifier, mais en comprenant rapidement ce que cela devait ne surtout pas produire : un « film de deuil » avec structure pré-établie (les fameuses 5 ou 7 étapes de l’affreux « travail de deuil »), ni un film de « travailleurs sociaux » avec mines de circonstance dans un bureau faussement réaliste. En lieu et place de ces parcours balisés, Victor bricole sous nos yeux son propre chemin, entre fixation fétichiste sur un brassard noir, masturbation, odeurs de culottes, retrait de la vie matérielle et découverte du sentiment du monde. A la fin, peut-être aussi grâce au bol de lait, il se retrouve non plus seul au monde mais seul avec le monde.

Le schéma narratif de Poitiers est tout à fait imprévisible. Est-ce cette liberté qui a guidé votre écriture du film ?

Oui, liberté, surprise et imprévisibilité. Très exactement la vie, et très exactement ce qui se fait rare au cinéma. Bunuel, Iosseliani, Biette, Oliveira : que découvrira-t-on au prochain virage ?

A vos yeux, comment l’utilisation d’artifices ou de la fantaisie peut amener à faire ressentir des choses que le simple réalisme ne permet pas ?

Il n’y a pas plus codé, artificiel et irréaliste que le réalisme au cinéma aujourd’hui. Et le pire, c’est qu’il n’en est même pas conscient. Il croit s’approcher du réel mais il l’étouffe avec ses conventions. Tout est mort. On ne ressent rien, et surtout pas le monde. Or le sentiment du monde, la présence du réel, c’est précisément ce que j’essaie de saisir. L’artifice assumé et la fantaisie sont d’excellents truchements, car ils introduisent du jeu et de l’imprévisibilité, mais il y en a d’autres : le dépouillement et la frontalité, comme dans Profils paysans de Depardon ou Les Mains négatives de Duras.

Il y a des échos de Paul Vecchiali dans votre film, en quoi vous inspire t-il en tant que cinéaste ?

J’admire énormément le cinéma de Vecchiali. Certains de ses films m’ont marqué à vie, Femmes femmes par exemple, ou Les Gens d’en-bas. Mais je pense que c’est l’homme lui-même qui m’inspire, en particulier son opiniâtreté et sa liberté de franc-tireur, davantage que son style ou sa manière, ou même que sa sensibilité, car à cet égard, j’ai l’impression que, si l’on veut absolument chercher une inspiration diagonale dans Poitiers ou dans Jours de France, elle se trouvera plutôt chez Biette, Treilhou et Guiguet (si je peux me permettre).

Quelle est la dernière fois où vous avez eu le sentiment de voir quelque chose de différent, de découvrir un nouveau talent ?

2018, découverte en blu-ray du film de Frammartino, Le quattro volte (sorti en 2010).

Entretien réalisé par Nicolas Bardot le 11 août 2022. Un grand merci à François Martin Saint Léon.

| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |