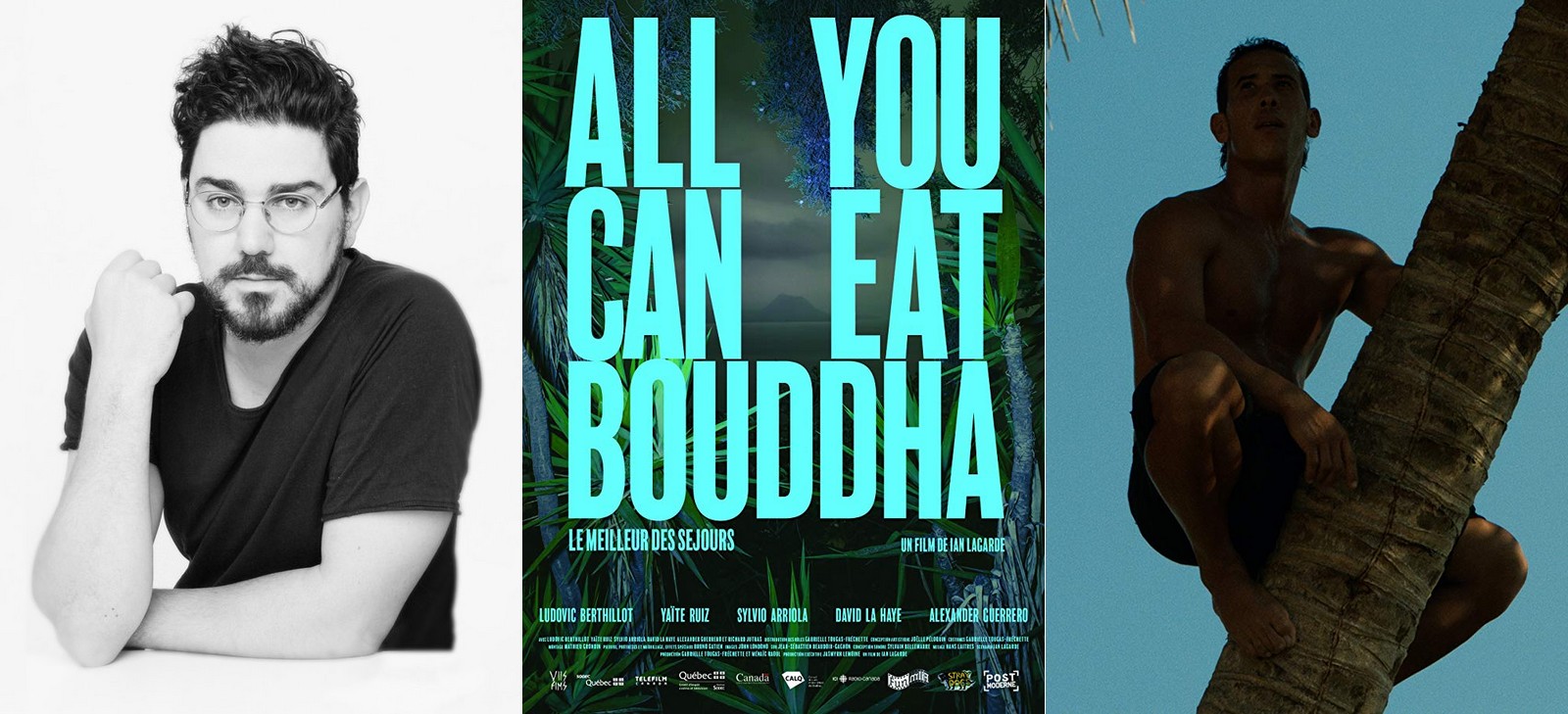

Chaque lundi sur Le Polyester sera consacré à une découverte du cinéma d’auteur. Après la Marocaine Meryem Benm’Barek la semaine passée, place au Canadien Ian Lagarde dont le premier long métrage, All You Can Eat Bouddha, a fait sa première française cet été à la Rochelle. Ce mystérieux ovni se déroule dans un hôtel tout-inclus, temple du consumérisme peu à peu gagné par le surréel… Le jeune cinéaste fait preuve d’un regard singulier, de personnalité et de talent. Rencontre !

Quel a été le point de départ de All You Can Eat Bouddha ?

J’ai eu l’idée dans un parc aquatique mexicain, il y a dix ans, alors qu’un ami et moi nous étions accordé une « journée de gringos » pour faire l’essai du tourisme de masse (et nous convaincre, par le fait même, que ce n’était pas pour nous). Le parc aquatique avait, en plus des glissades et piscines surdimensionnées, une option « tout inclus ». Je me suis retrouvé à lire Siddartha, de Herman Hesse, au bord d’une piscine où je me goinfrais à outrance dans un contexte de « tout inclus » qui m’était totalement étranger et particulièrement sinistre (je déteste qu’on me mette un bracelet!!!).

J’ai donc eu l’idée d’incarner le kitsch spirituel de Siddartha dans le contexte de kitsch profane d’un hôtel tout-inclus des caraïbes. J’imaginais un Homme blasé de tout, qui pourrait très bien être moi dans vingt ans, flottant sur un « beigne » rose, au milieu d’une piscine, en attendant la fin du monde. Des idées comme ça, j’en ai souvent, mais celle-ci est restée. Elle m’a suivi, contaminé, hanté, alors que je planchais sur d’autres projets et travaillais comme chef opérateur, jusqu’à ce que je décide de la coucher sur papier, autour de l’été 2012. Pour ce faire, il a fallu que je me tape un de ces hôtels des Caraïbes où le spectacle de l’abondance et la politique d’insouciance contrastent vivement avec la réalité des habitants du pays. L’hôtel tout-inclus est un panoptique infantilisant, où les vacanciers sont constamment surveillés par des employés qui sont à la fois leurs G.O. et leur geôliers (et qui, dans le cas de Cuba, sont souvent plus diplômés que leurs clients). C’est une étrange relation de contrainte et de récompense, où l’autorité courtoise se mêle aux encouragements lubriques. C’est néanmoins un lieu fascinant de trash et de tristesse, de beauté et de renoncement, de promiscuité et de peur de l’autre. Un lieu se voulant paradisiaque, mais qui s’est rapidement révélé cauchemardesque, humainement et éthiquement. J’ai enduré ce cirque pendant trois jours, puis je me suis enfui. Mais le germe était planté.

Il y a une part d’allégorie sociétale dans ton film, mais aussi de poésie surréaliste. Comment travaille t-on cet équilibre lors de l’écriture d’une telle histoire qui multiplie les ruptures de ton ?

La réponse simple est que je ne le sais pas. Ce que je sais, par contre, c’est que j’ai horreur qu’un film me dise comment penser; où sont le bien et le mal, qui est méchant et qui est gentil. Je ne fais pas de films « à message » et je n’en regarde que très peu. Je me suis donc efforcé de ne pas faire de sermon au scénario.

Mais il est indéniable qu’un hôtel tout-inclus est allégorique en soi: c’est un contexte bien connu et dénoncé, un acquis culturel, presque un archétype contemporain. J’ai donc utilisé ce contexte allégorique comme moteur narratif du scénario et non comme objet à démontrer, ce qui m’a permis de me concentrer sur les interactions entre les personnages et la poésie pouvant s’exercer entre eux. À l’écriture, je ne fais pas vraiment de distinction entre le surréalisme et le réel. De toute façon, dans ma propre vie, je n’ai que très rarement le sentiment d’être dans une réalité objective et cartésienne, se distinguant du rêve et du fantastique. J’aime explorer l’ironie, l’irrationnel, l’instinct et l’imprévisibilité des pulsions humaines, quand j’écris.

J’ai donc voulu favoriser les contradictions morales, l’ambiguïté des intentions, du passé, de la sexualité et des vertus de chacun des personnages. Mike est miraculeux pour les uns, infernal pour d’autres, Esmeralda, qui est la plus forte selon moi, porte aussi son lot de noirceur, même chose pour Valentino, Santiago et les touristes. Au montage, je me suis même surpris à éprouver une certaine sympathie pour Jean-Pierre Villeneuve, le prof de salsa, qui est insupportable, mais dont le pathos en fait une sorte de martyr d’une époque révolue. C’est le macho du passé, le colon alpha que l’on aime détester, mais qui est presque attendrissant, une fois dépouillé de son arrogance et du danger qu’il représente.

Sinon, plus simplement, je crois que la question principale qui m’habitait était celle-ci: sachant que les hôtels tout-inclus incarnent l’abondance infinie, le plaisir dionysiaque et l’insouciance complète, qu’adviendrait-il si un personnage comme Dionysos arrivait et mettait réellement à l’épreuve cette mise en scène de l’abondance? Pour moi, Mike est la réponse à cette question: un demi-dieu qui affirme le principe d’abondance jusqu’à l’excès, qu’il en meure ou qu’il atteigne l’illumination. Et lorsque tout est épuisé, il ne reste qu’à recommencer.

All You Can Eat Bouddha est rempli de visions stupéfiantes. Comment as-tu abordé le travail formel avec ton directeur de la photographie ?

Tout le département artistique est parti avec une tonne de références en tête, mais c’est vraiment le lieu qui a déterminé la forme. Un exemple tout simple, mais déterminant: c’est en voyant l’hôtel que j’ai choisi d’utiliser un zoom pour certains plans-clé. C’est un outil visuel très daté, qui renvoie à une certaine époque et à certaines sensibilités. Un outil qui peut justement paraître dérisoire, suranné, mais qui a donné à nos images une certaine intemporalité que j’aime bien; justement parce qu’il est un peu kitsch et daté. Je voulais un lieu hors du temps, des images ayant pu être tournées dans les années 70 et un ton décalé. Toutes choses qui ont été rendues possibles grâce à l’utilisation d’outils, comme le zoom, plus datés et pas nécessairement en condition optimale.

Un autre exemple: les quelques secondes où Mike se tient devant une succession d’éclairs apocalyptiques. Tout le monde croit qu’il s’agit d’effets spéciaux, mais c’est une question de réaction rapide et de beaucoup de patience: Ludovic a dû tenir son cocktail pendant environ une heure, pour qu’on ait suffisamment d’éclairs pour en faire une scène.

La pieuvre, dont la fabrication réelle a été décidée très tôt, fait aussi partie intégrante de ces visions. C’est une marionnette, le spectateur s’en doute, mais je préfère mille fois ce parti pris que celui de pondre une créature en images de synthèse avec laquelle personne n’aurait pu interagir réellement. Nous avons décidé de la filmer à 48ips, pour lui donner encore plus majesté et dès sa mise à l’eau, elle a pris vie! Malgré tout ce que je connais des implications techniques, douanières et siliconées de sa création et de son importation à Cuba, je ne peux plus m’empêcher de la voir comme autre chose qu’une créature magique réelle dont la magie transcende la technique.

Tourner à Cuba est à la fois enchantant et totalement imprévisible; c’est un sport d’adaptation extrême et le fait d’avoir une équipe relativement petite et très motivée m’a permis de réagir rapidement aux imprévus et aux opportunités. Il nous a tous fallu accepter et canaliser cette « énergie de l’immédiat » pour arriver à une forme cohérente. C’est ce que font les cubains au quotidien: débrouillardise, adaptation et résilience. On n’avait qu’à s’en inspirer. Au final, ça encourage à suivre nos instincts, à éviter de s’asseoir sur nos lauriers et à découvrir un langage qui est propre au film.

J’avais envie d’un film intemporel, méditatif et flottant, sans repères concrets, avec un sous-texte présent mais pas accaparant; quelque part entre le kitsch et le sublime. De par son passé et pour une tonne d’autres raisons, Cuba est l’île parfaite pour incarner ces sentiments et, bien qu’on ne voulait pas que le récit se déroule sur une île identifiable, le film n’aurait pas été le même si nous avions choisi de tourner ailleurs. L’énergie cubaine a été déterminante pour All You Can Eat Bouddha.

Tu as déclaré que le cinéma que tu préférais était celui proche du rêve. A quels cinéastes ou films penses-tu en particulier ?

Durant tout le tournage, j’étais habité par Soy Cuba de Kalatozov, dont les moyens et la forme n’ont rien à voir avec mon film, mais dont le flottement perpétuel et la poésie visuelle n’ont cessé de m’influencer, à ce jour. C’est un film de propagande évidente, un scénario simplissime et problématique (mal reçu à la fois à Cuba et en Russie, à l’époque), mais un véritable chef-d’oeuvre cinématographique. J’ai d’ailleurs effectué un mini-pèlerinage à l’hôtel Capri, au centre-ville de la Havane, pour revivre la scène de décadence américaine qui se termine sous l’eau au début du film. À l’écriture, je me racontais même que les événements de Soy Cuba étaient la base de la tempête sociale qui approche de l’hôtel, d’un jour à l’autre.

Mon Bouddha a aussi a été influencé par la fantaisie, la sensibilité, la violence et l’éclat de Jodorowsky (en BD comme au cinéma), le décalage sombre de Lynch, l’héroïsme pathétique d’Herzog, la mystique sociale de Pasolini, les destins tragiques du Coppola d’Apocalypse Now, l’allégresse de Reygadas, les images fortes de Weerasethakul et tellement d’auteurs et de films que j’ai oubliés depuis…

Quelle est la dernière fois où tu as eu le sentiment de voir quelque chose de neuf au cinéma ou de découvrir un nouveau talent ?

Je suis en retard sur beaucoup de films, mais le dernier qui m’a surpris, c’est Évolution de Lucile Hadzihalilovic, qui m’a captivé du début à la fin. Un film simple mais puissant, qui joue avec les codes et fait preuve d’audace formelle et thématique. J’aime aussi beaucoup beaucoup Hélène Cattet et Bruno Forzani, dont je suis le parcours depuis leur présentation d’Amer au FNC (Festival du Nouveau Cinéma), à Montréal. J’aime tous leurs films, sans exception. J’ai beaucoup aimé La Région sauvage d’Amat Escalante, que j’ai vu tout de suite après le tournage de mon film et qui a provoqué quelques remises en question, hehe. J’ai adoré Good Time des frères Safdie, l’an dernier. Et pour vraiment bien démontrer mon retard cinéphilique : j’ai découvert Lucrecia Martel à Rotterdam, cette année, avec Zama, qui m’est apparu comme une synthèse de tout ce qui me tient accroché à un écran de cinéma; des personnages aux images. Je me suis donc empressé de voir ses autres films, qui m’ont donné la conviction qu’elle est une des voix cinématographiques les plus intéressantes du moment. D’ailleurs, cruauté du destin, je l’ai manquée de deux jours au Festival de La Rochelle (je suis très rarement fanboy, mais là, c’est plus fort que moi.)

Entretien réalisé par Nicolas Bardot le 3 septembre 2018.

| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |