Dévoilé au Festival de Locarno, La Déposition est un documentaire réalisé par la Française Claudia Marschal. Emmanuel, un homme d’une quarantaine d’années, témoigne de l’agression sexuelle que lui a fait subir un prêtre dans son enfance. Le film pose des questions fondamentales sur les différentes répercutions d’une telle épreuve, et met en scène la parole avec finesse et intelligence. La Déposition sort le 23 octobre dans les salles françaises. Claudia Marschal est notre invitée.

Qu’est-ce qui vous a amenée à raconter l’histoire d’Emmanuel ?

Emmanuel est mon cousin. Adolescent, il m’a confié qu’un prêtre avait abusé de lui quelques années plus tôt. J’ai compris que j’étais dépositaire d’un secret, mais les années ont passé sans qu’on ne reparle vraiment de cet événement. Et puis un jour, plus de 25 ans après les faits, le prêtre refait surface dans la vie d’Emmanuel.

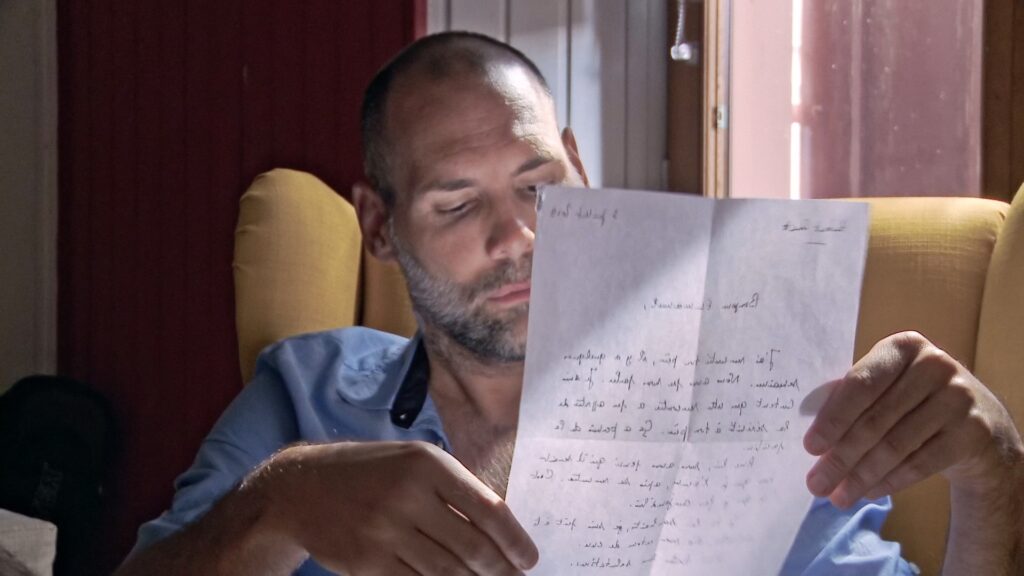

Le père d’Emmanuel qui ne supporte plus le poids de la culpabilité, remue le passé et décide de rencontrer le prêtre pour le confronter au récit de son fils. Le prêtre nie en bloc, arguant que c’est une fantaisie d’enfant. Il écrit même une lettre à Emmanuel pour lui proposer une rencontre. Ubuesque. Lorsqu’Emmanuel m’a montré la lettre du prêtre, il m’a semblé évident qu’il y avait une histoire à raconter.

Quelles questions vous êtes-vous posées en termes de mise en scène pour filmer et mettre en valeur la parole ?

L’une des premières questions qui s’est posée à moi a été de savoir comment un film pouvait raconter ce qu’on ne voit pas et ce qui n’a jamais été entendu. En effet, Emmanuel se souvient d’un événement qui n’a jamais été enregistré et dont le seul autre témoin est son agresseur. Je savais que j’avais entre les mains un récit fort. Mais la déposition est un document audio, enregistré à l’iPhone. Pour des raisons purement techniques, je me suis d’abord demandée s’il ne fallait pas tout réenregistrer. Mais c’était illusoire. On n’aurait jamais retrouvé la force du matériau original. Ce qu’on entend dans La Déposition c’est la fragilité, la pureté de la première fois que le souvenir se raconte.

Une fois qu’il avait été décidé que la déposition serait au cœur du film, la question a été de trouver comment mettre cette parole en images ? Comment ne pas noyer la parole dans un flot d’images ? Comment ne pas être littéral ? Comment donner à entendre, tout en donnant à voir ? J’ai essayé de privilégier les plans longs. Et de faire exister le territoire, où a grandi Emmanuel et où plane un mystère. J’ai filmé le terrain d’enfance d’Emmanuel et tous ses calvaires avec une caméra fixe dans des séquences suffisamment posées pour qu’elles ne perturbent pas l’écoute.

Au final, le film est constitué d’un matériau assez hétéroclite. Aux scènes qui rendent compte de la vie et des émotions traversées par Emmanuel et son père, viennent s’enchevêtrer les archives Super 8 et des photographies. Puis mon regard est parfois relayé par celui d’Emmanuel qui s’est filmé et cela permet au récit de faire corps avec sa réalité.

A partir de cette matière, il a fallu travailler au mieux le rythme. Travailler les silences, mettre en relief les paroles d’Emmanuel, leur donner de la résonance visuellement, laisser du temps pour que le spectateur les imprime. Rendre compte de l’émotion qui s’intensifie au fur et à mesure des révélations. Jouer sur le son du clavier de l’adjudant qui s’arrête pour laisser place à une séquence de respiration, avant de repartir en apnée dans la déposition d’Emmanuel.

Progressivement un dialogue entre le passé et le présent est venu se former, une juxtaposition des temporalités qui rend à la fois perceptibles le passage du temps et la manière dont il s’est figé. A travers le témoignage d’Emmanuel, on se rend compte que le temps s’est comme arrêté : les décors sont inchangés, le parking d’église, le gymnase, le presbytère…

Pouvez-vous nous parler de la façon dont vous avez souhaité mêler et confronter la distance froide et factuelle propre à une déposition et les archives intimes qui racontent une histoire plus émotionnelle ?

La juxtaposition entre la langue de la procédure et le récit d’Emmanuel, ses mots, me paraissait intéressante, peut-être pour mettre en parallèle deux formes de récits d’un même événement, afin qu’on puisse en percevoir la différence. Et aux mots d’Emmanuel, comme un écho, on a les archives Super 8. Elles permettent de faire exister tout un monde, un monde aujourd’hui disparu (la vie et le restaurant familial, le village, le terrain de jeu de l’enfance d’Emmanuel…) Elles permettent aussi de faire exister la relation entre le prêtre et les enfants. Elles ressuscitent toute cette vie autour de l’église avec le prêtre.

Puis surgissent les cliquetis du clavier de l’adjudant-chef. Son insistance parfois, qui n’est cependant pas dérangeante, car il a su d’emblée créer un espace pour accueillir la parole d’Emmanuel. Mais on sent parfois une forme de routine qui ne colle pas avec le caractère psychique exceptionnel de ce qu’Emmanuel a vécu. Pourtant, si on regarde les chiffres, on se rend bien compte que les violences sexuelles faites aux enfants sont banales. On se dit que c’est inimaginable, monstrueux, incroyable, etc. Mais c’est leur banalité qui est effrayante. Et je trouve que les images Super 8 rendent bien compte de cet aspect-là des choses. On découvre un petit village ordinaire, semble-t-il paisible, comme il en existe tant d’autres en France. Un enfant des années 80, son arène, le mode opératoire du prêtre… Les images Super 8 nous plongent dans un contexte et elles donnent à voir toute la fragilité de l’enfance, l’innocence d’un garçon pris entre les griffes d’un prêtre tout puissant.

Dans la déposition d’Emmanuel, on comprend aussi qu’une autre dimension du souvenir, c’est l’oubli. Après le traumatisme, la mémoire peut être comme fragmentée. Et les images Super 8 permettent de figurer ces images mentales car elles sont déjà des fragments, il n’y a pas de continuité directe entre les plans. Le montage du film épouse le fonctionnement du cerveau, de l’acte d’intelligence qui est celui où l’on saisit ce qui nous est arrivé. J’aimerais que le film vienne parfois combler les trous de mémoire, les zones d’ombre avec les moyens du cinéma.

Qui sont vos cinéastes de prédilection ?

Ils sont nombreux et j’ai des goûts assez éclectiques. Je citerais Douglas Sirk pour ses merveilleux mélodrames. Dans une toute autre veine, Ross Mc Elwee qui parvient à mêler, souvent avec humour, la grande histoire et sa vie familiale et personnelle. Terrence Davies – tout particulièrement Distant Voices – Still Lives sur la mémoire de l’enfance. Je suis souvent émue devant les films qui donnent à voir le passage du temps : ceux de Helena Třeštíková, Richard Linklater, The Kids Grow Up de Doug Block où le réalisateur filme sa fille unique depuis sa naissance jusqu’au moment où elle s’apprête à vivre sa vie. Michael Apted avec sa série 7UP qui a commencé à suivre un groupe d’enfants âgés de 7 ans en 1964 et les re-filme tous les 7 ans jusqu’à leur 63 ans.

Quelle est la dernière fois où vous avez eu le sentiment de voir quelque chose de neuf, de découvrir un nouveau talent à l’écran ?

Ces dernières années, j’ai régulièrement été surprise par l’inventivité et la liberté des films de la mouvance Mumblecore aux Etats-Unis : Alex Ross Perry, Charlie McDowell, Mark et Jay Duplass, Kelly Reichardt évidemment…

J’aime découvrir des formes qui brouillent les lignes entre documentaire et fiction. Je pense, entre autres, au travail de Virgil Vernier, Lila Pinell, Ian Simpson, Emilie Brisavoine…

Entretien réalisé par Gregory Coutaut et Nicolas Bardot le 8 août 2024. Un grand merci à Annie Maurette.

| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |