Bulle Ogier était à l’honneur lors de la dixième édition du Festival de La Roche-sur-Yon. Celle qui a traversé les décennies chez les auteurs les plus pointus et/ou fous du cinéma (Rivette, Schroeter, Schroeder) comme du théâtre (Duras, Chéreau, Marc’O) compose avec J’ai oublié un livre de souvenirs à la fois émouvant et farfelu. Des mémoires inclassables et attachantes, à son image.

—

On relie souvent votre nom aux grands réalisateurs qui vous ont filmée, mais on oublie parfois que vous avez également tourné pour beaucoup de réalisatrices.

C’est très vrai, et c’est important d’en parler car je suis toujours contente que des femmes puissent faire des films. Ça n’a pas toujours été quelque chose d’évident.

Il y a eu Marguerite Duras bien sûr, mais aussi Tonie Marshall qui vous a valu votre succès le plus populaire. A partir de ce moment-là, on vous a de plus en plus vue dans des films signés par des femmes : Emmanuelle Cuau, Julie Lopes-Curval, Sophie Fillières, Noémie Lvovsky, et tout récemment Jeanne Balibar…

C’est en effet une toute nouvelle génération. Une génération qui a un œil différent. Je ne parle pas forcement de leur manière d’écrire des personnages féminins, parce que je n’ai pas à me plaindre des rôles que les metteurs en scènes m’ont donnés. Je dirais plutôt que les metteuses en scène sont davantage conciliantes avec leur art. Elles sont plus conciliantes avec l’idée d’être à l’écoute, avec l’idée d’éventuellement perdre du temps. Les hommes eux, il ne faut surtout pas leur faire perdre leur temps. Il faut leur faire perdre du temps sans qu’ils s’en rendent compte (rires).

Avez-vous l’impression de symboliser quelque chose en particulier pour ces nouvelles générations de femmes cinéphiles ? Dans votre livre, vous faites un parallèle entre votre carrière d’actrice et votre combat féministe, dont vous rappelez qu’il est loin d’être acquis.

C’était crucial pour moi de mettre tout ça dans le livre, surtout à cette époque où l’on vit une révolution très, très importante avec #MeToo. Enfin les femmes peuvent s’exprimer sur le harcèlement dont elles sont victimes, sans peur de perdre leur travail. Enfin ! C’est fondamental. J’emploie le mot révolution car c’en est vraiment une. Or, qui dit révolution dit aussi risque d’excès. En l’occurrence, peut-être y a-t-il le risque d’une grande paranoïa ? Entendre Polanski se faire traiter de violeur d’enfant m’a été difficilement supportable la première fois, mais malgré tout c’est une révolution utile. Il est fondamental que les victimes puissent enfin s’exprimer, et qu’on les écoute bien.

Moi, ça ne m’est jamais arrivée dans le cadre de mon travail, je n’ai jamais subi de pression machiste. En revanche, dans mon livre, c’est la toute première fois que je parle de mes deux viols. Pour une bonne raison : il y en a un que j’avais complètement refoulé, et qui m’est revenu à la mémoire en cours d’écriture.

Avez-vous hésité à inclure ces passages particulièrement intimes?

C’est venu comme ça, dans la conversation avec Anne Diatkine. Elle ne souhaitait pas exposer ma vie comme ça. C’est elle qui a beaucoup hésité à inclure cela dans le livre, mais je trouvais justement qu’à l’heure de #MeToo, c’était indispensable d’en parler.

Dans J’ai oublié, vous évoquez des épisodes personnels douloureux, mais quand vous parlez de votre carrière ou de vos fréquentations, vous le faites avez énormément d’humour. Vous en avez conscience ?

On a voulu parler de choses lourdes, comme mes histoires familiales, mais de façon très légère. C’est un livre avec du plomb mais pas plombant, et c’est tant mieux.

Dire qu’il n’est pas plombant n’est pas suffisant. Vous racontez avec beaucoup de sang-froid les anecdotes les plus rocambolesques. On dénombre pas moins de quatre tentatives de kidnapping dans le livre. J’ai oublié ressemble parfois à la biographie d’une espionne. C’est quelque chose dont vous avez conscience ?

Ah bon ? Eh bien si ma vie a été ainsi, je ne m’en suis pas vraiment rendu compte.

Vous avez été enlevée par le roi du Népal pour qu’il puisse jouer au ping-pong avec vous, ça vous parait banal ?

C’est vrai (rires). Anne ne voulait même pas le mettre dans le livre, elle trouvait que c’était une anecdote qui n’intéresserait personne.

Vraiment ?

En fait elle ne me croyait pas. Pour parvenir à lui faire avaler ça… Il a fallu que je raccroche cette anecdote au cinéma le maximum. Or ma captivité ressemblait à L’Ange exterminateur de Bunuel, ça tombe bien. J’étais en Inde pour rencontrer Satyajit Ray qui m’avait fait visiter ses studios. J’ai fait un crochet par le Népal parce que j’étais fascinée par le mouvement hippie californien. En France on n’avait pas beaucoup de hippies, dans ma génération on était beaucoup plus politisé, on était maoïste, trotskiste, marxiste, léniniste (rires). En tout cas je ne fréquentais pas de hippies, et j’étais très curieuse. C’est comme ça que je me suis retrouvée à Katmandou, et que le roi du Népal a entendu parler de la présence d’une actrice française… la suite est dans le livre (rires).

Quand vous racontez le tournage complètement fou de La Vallée de Barbet Schroeder, en Nouvelle-Guinée, vous avez l’air moins traumatisée qu’amusée.

C’est vrai que j’aurais pu en revenir traumatisée à vie. C’est d’ailleurs le cas de l’acteur anglais du film, qui ne s’en est jamais remis. Pour moi c’était une aventure formidable (rires). Je ne connaissais Barbet que depuis quelque jours, c’était l’un de mes premier tournages, et on est parti à seulement 13 en Nouvelle-Guinée, qui n’était pas encore un pays indépendant. On dormait en pleine jungle dans des cases, on n’avait bien sûr pas d’électricité, on vivait à la bougie, ce qui n’était pas facile à trouver dans la jungle. On avait une grosse réserve et une nuit ma case a pris feu (rires). On s’est rendu compte que c’était parce que cet acteur anglais avait accumulé sous son lit de camp toutes les bougies, tellement il était angoissé. Mais Barbet ou moi n’avons jamais connu l’angoisse. On était très content de pouvoir vivre tout ça. On avait une chance incroyable de pouvoir le vivre. Personne ne l’aurait fait à l’époque. Les seules fois où j’avais peur c’était en voiture. Sur des routes de montagnes bordées de précipices, on croisait des camions australiens gigantesques qui fonçaient droit sur nous, on ne savait pas où se mettre. Enfin c’était surtout angoissant pour Barbet.

Dans J’ai oublié, vous vous décrivez comme « la reine de la procrastination » et « addict à l’oisiveté », et pourtant votre carrière est pleine de projets sans garde-fous comme celui-ci : les pièces de Marc’O qui duraient parfois jusqu’à six heures du matin à force d’improvisations, le film de douze heures de Rivette entièrement improvisé… C’était des projets qui demandaient au contraire une énergie folle.

Oui, c’est vrai. Je suppose que quand je fais quelque chose, j’essaie de le faire au mieux, tout simplement. Et puis il y a eu des projets beaucoup plus normaux, ouf. Surtout dans la suite de ma carrière, avec Xavier Beauvois ou Tonie Marshall. Mais aussi dès le début avec La Salamandre, Pierre et Paul… même L’Amour Fou c’était presque normal en comparaison.

Ceci dit, je voudrais quand même me vanter de quelque chose, et je crois que j’en ai le droit : je suis souvent celle qui mets le pied à l’étrier. J’ai toujours été la première à me lancer dans des aventures auprès de cinéastes avec qui c’était loin d’être joué d’avance. Quand j’ai tourné Flocons d’or avec Werner Schroeter, on était loin de se douter qu’il finirait par faire des films avec des stars comme Carole Bouquet ou Isabelle Huppert.

C’est la même chose pour Manoel de Oliveira. Vous avez joué dans son film Mon Cas, mais c’était avant qu’il fasse des films avec Catherine Deneuve ou Marcello Mastroianni.

C’est vrai, j’étais là avant. J’avais vu son film Le Soulier de satin, et c’est ça qui m’a décidée. Je me base souvent sur des films que j’ai vus et aimés, mais à l’inverse, j’aime également tourner dans des premiers films de jeunes cinéastes. J’en ai fait pas mal d’ailleurs : Xavier Beauvois, Marion Vernoux, Julie Lopes-Curval, Emmanuelle Cuau…

A quoi pouvait bien ressembler le tournage de Out 1, dans lequel Jacques Rivette a réuni les meilleurs acteurs de l’époque, pour finalement vous demander d’improviser entièrement, pour un résultat de douze heures ?

Ah ça c’était un vrai saut dans le vide. C’était très angoissant, c’était même une souffrance. Le film devait plus ou moins se baser sur l’Histoire des treize de Balzac, dont Eric Rohmer parle d’ailleurs très bien dans le film. Mon personnage était donc plus ou moins une transposition de la Duchesse de Langeais, qui fait partie de cette œuvre. La Duchesse de Langeais n’arrive pas à se défaire de son amour. Or, j’avais justement tourné pour Rivette L’Amour fou avec Jean-Pierre Kalfon, et je ne voulais surtout pas me répéter. On a toujours la même voix, les mêmes mimiques, les mêmes tics, qu’on le veuille ou non, et surtout quand on improvise. J’étais tellement réfractaire à la redite qu’au final, mon histoire d’amour n’a jamais lieu à l’écran.

Je ne revois jamais mes films mais celui-ci je l’ai revu, et je le trouve particulièrement bien. J’aime ce sentiment de panique qu’on voit autour de moi dès que je suis à l’écran. Je ne sais plus si c’est une panique que je jouais en tant qu’actrice, ou bien une panique personnelle. Probablement les deux.

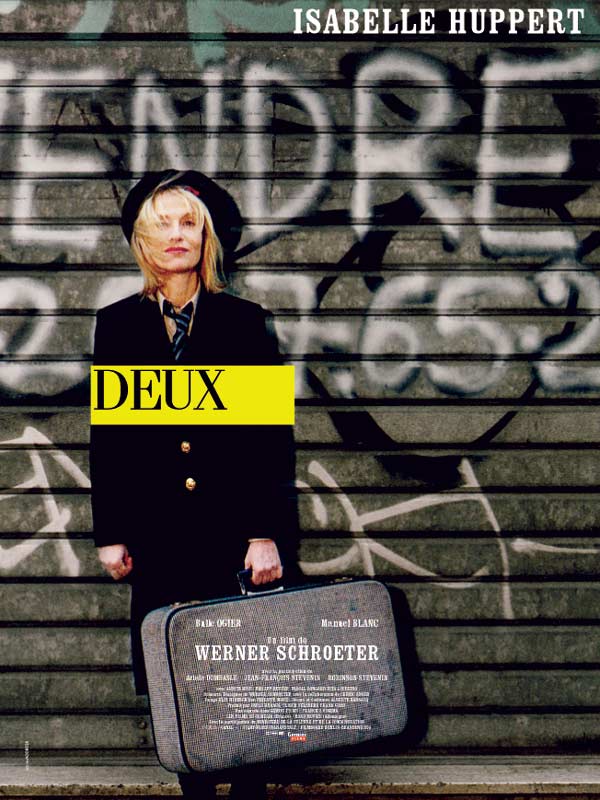

Une partie de votre filmographie demeure aujourd’hui rare et difficile à voir en dehors d’hommages et de rétrospectives. Ce fut longtemps le cas d’Out1, c’est encore le cas de Flocons d’or dont vous parliez, mais aussi – dans une moindre mesure – d’un autre film que vous avez fait avec Schroeter : le très beau Deux, dans lequel vous jouez la mère d’Isabelle Huppert. Quel souvenir gardez-vous de ce film un peu oublié?

Ah oui quel film formidable. Pour moi c’est un très bon souvenir. J’étais très amie avec Werner. A l’époque il commençait déjà à être malade, et il tenait à ce que je sois là sur le tournage pour lui tenir compagnie, y compris le soir venu. Isabelle jouait deux sœurs jumelles, à des âges différents, elle avait donc énormément à jouer et même si elle était très disponible, elle ne pouvait pas tout le temps être avec lui. Il m’a donc proposé ce rôle de mère, et j’ai assisté à tout le tournage au Portugal. J’ai pu voir Isabelle jouer et c’était extraordinaire. J’étais très admirative de sa performance, de son abnégation et sa disponibilité. Une nuit, on a dû l’enterrer dans le sable jusqu’au cou à une heure du matin alors que la marée montait, et elle était partante (rires).

La Salamandre a eu un certain succès aux États-Unis, et vous avez même fait le déplacement à Hollywood pour accompagner le film, jusqu’à la cérémonie des Oscars. Vous a-t-on fait des propositions pour tourner aux États-Unis?

Aucune. J’en ai croisé du monde à ce moment-là, de party en party, de fêtes au bord de la piscine en soirées de gala. Mais on ne m’a jamais rien proposé. Je ne voulais pas que mon livre vire au name dropping, donc je n’ai pas fait la liste des stars que j’ai croisées. Je me suis contentée des gens avec qui j’avais réellement travaillé. J’ai tout de même fait un film avec le grand Robert Frank à New York, Candy Mountain. Puis j’en ai fait un autre, toujours à New York avec Ornella Muti (Somewhere in the City, ndlr), mais je ne sais pas du tout ce qu’il est devenu celui-là.

Jacques Rivette disait qu’un titre de film, c’était ce qu’il trouvait soit en tout premier soit en tout dernier. A quel moment avez-vous trouvé J’ai oublié ?

Avant même le début ! J’ai dit à Anne que je pouvais pas faire un livre parce que j’avais tout oublié. Elle m’a répondu que non seulement le livre était là, mais le titre aussi.

Entretien réalisé par Gregory Coutaut le 18 octobre 2019. Un grand merci à Gloria Zerbinati.

| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |