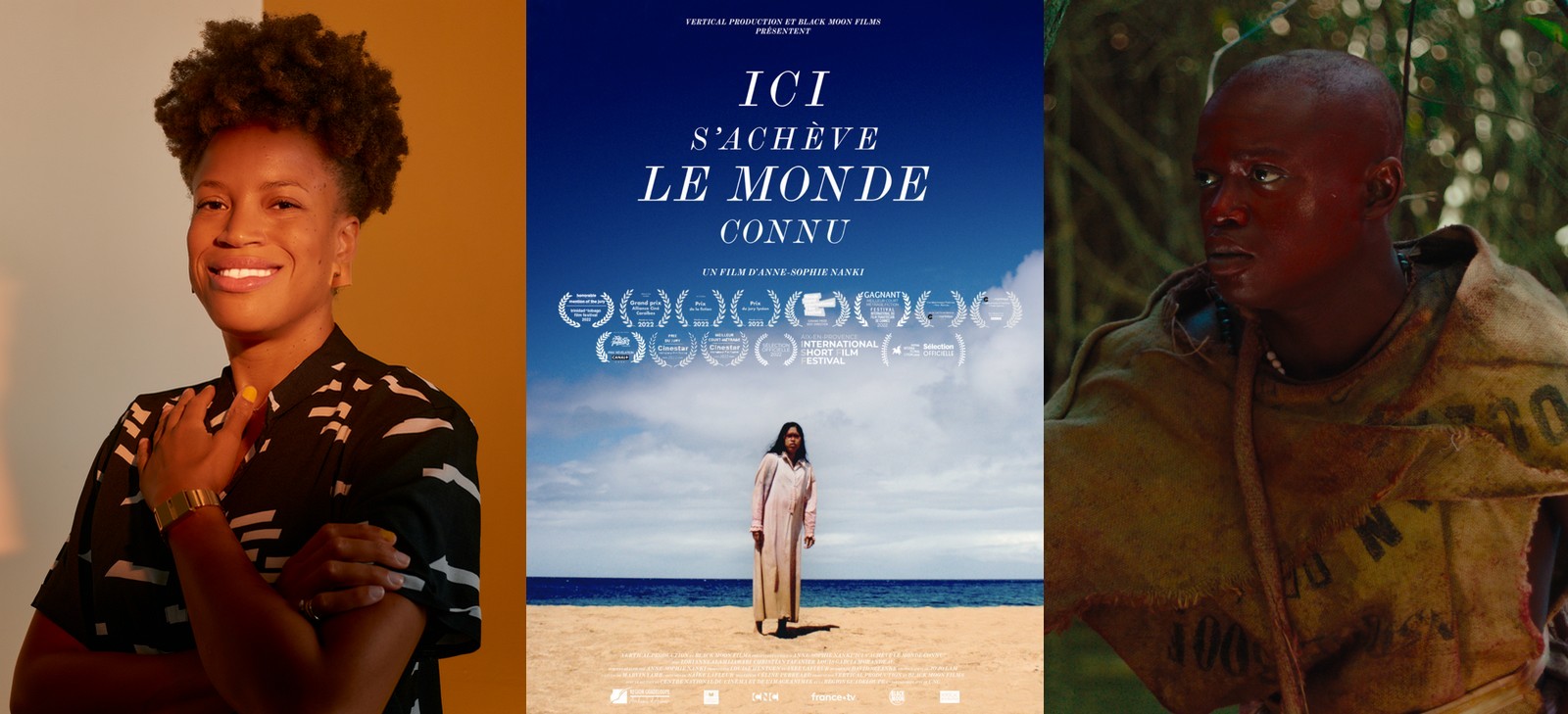

Distingué à Clermont Ferrand au cours de son riche parcours en festivals, Ici s’achève le monde connu est réalisé par la Française Anne-Sophie Nanki. Native de la Guadeloupe, Nanki signe un film ambitieux et visuellement remarquable qui évoque une histoire méconnue de la colonisation aux Antilles. 1645 : Ibátali, indigène Kalinago épouse d’un colon français, entraîne Olaudah, captif africain en fuite, dans un périple où il peut perdre la liberté et la vie. Elle est prête à le sacrifier pour sauver sa peau, mais leurs blessures les rapprochent. Ici s’achève le monde connu figure dans la présélection pour le César du meilleur court métrage, et il est visible librement sur le site de France tv. Anne-Sophie Nanki est notre invitée de ce Lundi Découverte. (certaines réponses révèlent des éléments de l’intrigue du film)

Vous avez déclaré avoir voulu « porter un regard différent sur les premiers temps de la présence française aux Antilles ». Pouvez-vous nous en dire davantage à ce sujet ?

D’un point de vue dramaturgique, l’idée était de shifter la perspective. À l’écriture j’avais en tête la légende de Pocahontas, telle qu’elle nous a été racontée par Walt Disney et Terrence Malick dans Le Nouveau monde, à savoir du point de vue du capitaine John Smith, qui nous décrit sa rencontre avec la belle native comme une superbe et bouleversante histoire d’amour et de sacrifice. Ce que ni Walt Disney ni Terrence Malick ne nous disent, c’est que Pocahontas était en enfant de 12 ans lors de la rencontre et que le colon britannique avait bien entamé sa quarantaine. L’histoire est probablement beaucoup plus glauque et abusive que celle qui nous est racontée.

J’ai voulu proposer une version alternative à ces mythes de la découverte du Nouveau Monde, en décentrant le regard, raconter les premiers temps de la conquête coloniale et placer le récit depuis la perspective de la jeune Amérindienne Kalinago Ibátali. Le film ne se situe pas du côté des colons qui débarquent sur leurs caravelles, mais du côté des Autochtones qui les voient arriver et qui se mettent en ordre de bataille. L’histoire des conquêtes coloniales européennes du Nouveau Monde, lorsqu’elle est racontée au cinéma ou à la télé, commence toujours au 18ème siècle, au moment où l’esclavagisme et la traite négrière sont triomphants, au moment où les civilisations autochtones du monde Caraïbe ont été quasiment exterminées. Ces représentations audiovisuelles occultent ces décennies où cohabitent les civilisations autochtones (les peuples premiers de Caraïbes, Kalinagos, Taïnos etc) et les civilisations africaines incarnées par les captifs et captives d’Afrique de l’Ouest déportés dans ce nouveau monde. Ces civilisations, ces hommes et ces femmes cohabitent et luttent contre ces oppressions Européennes.

J’ai voulu mettre la lumière sur ces solidarités afro-autochtones largement documentées par les historiens, les planteurs, administrateurs coloniaux et missionnaires. Ils ont laissé derrière eux des mémoires et autres relations de voyage qui nous sont miraculeusement parvenus et que j’ai eu la chance de consulter lors de mes recherches préparatoires. J’ai voulu rendre justice à ces résistances, à ces Autochtones et Marrons qui ont lutté contre l’annihilation et l’esclavagisation intrinsèques au projet colonial.

Enfin c’était important à mes yeux car nous, peuples caribéens, sommes les héritiers/descendants de cette histoire, au sens génétique, culturel, linguistique, culinaire, rituel, religieux car la civilisation autochtone Kalinago imprègne, infuse le créole que l’on parle, nos croyances, la manière dont nos grands-parents organisent leur jardin, appelé jardin Caraïbes chez nous.

Que souhaitiez-vous évoquer avec ce titre, Ici s’achève le monde connu ?

Le titre est un emprunt au journal du navigateur portugais Vasco de Gama. Alors qu’il tente en 1497 de rejoindre les Indes, en contournant le continent africain, il réalise qu’il franchit une latitude qu’auparavant aucun navigateur Européen n’avait franchie. Il écrit, dans son journal de bord, ces quelques mots qui m’ont frappée tant ils étaient significatifs et poétiques : ici s’achève le monde connu. Mais le monde connu dont parle Vasco de Gama, c’est le monde connu des Européens, parce que les Autochtones qui vivent et prospèrent dans ces contrées depuis des millénaires connaissent très bien le monde que Vasco de Gama est sur le point de découvrir.

Et cette disposition d’esprit, nous la retrouvons chez tous les navigateurs, explorateurs, géographes qui ont sillonné les mers et terres du globe à la recherche de nouvelles contrées et de nouvelles richesses. Qu’il s’agisse des Amériques, de l’Afrique, de l’Asie. Reprendre ce titre pour mon film est une manière de retourner le stigmate qui voudrait que ces mondes n’aient pas existé avant le premier regard posé sur eux par le premier Européen. Selon le récit dominant, ces mondes non-européens barbotaient dans les ténèbres de la barbarie avant d’être touchés par la grâce de la chrétienté européenne qui les aurait élevés au rang civilisation éclairée. Ledit « Nouveau Monde » n’a rien de nouveau. Ces mondes, et le monde de mon film, existaient avant l’arrivée des Européens.

Ce monde connu qui s’achève c’est le monde Kalinago d’Ibátali, l’héroïne, qui se retrouve transformée par la conquête coloniale européenne. C’est aussi le monde ouest-africain Yoruba d’Olaudah qui a été saigné et meurtri par les déportations esclavagistes. Enfin, ce monde qui s’achève, c’est le monde dans son entièreté, puisque la face du monde change à tout jamais à ce moment là. Le nouveau monde dont il est question et que suppose le titre, c’est le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui : un monde où le préjudice racial est né de la nécessité de justifier scientifiquement le commerce esclavagiste, c’est le monde dans lequel nous évoluons aujourd’hui.

Pouvez-vous nous parler de votre utilisation de la couleur ?

Comment raconter l’histoire aussi par la couleur était une préoccupation qui m’habitait dès l’écriture. Je suis née en Guadeloupe, je connais la faune et la flore tropicale des Caraïbes et d’Amérique du Sud. Elle foisonne de couleurs. L’infinie variété de vert dans nos contrées est incroyable. Je voulais lui rendre justice. Je voulais représenter cette beauté folle à rebours d’un certain poncif qui voudrait qu’il faudrait ternir, durcir, désaturer la vivacité des couleurs pour véhiculer l’idée que ce que l’on raconte est triste. Je voulais que les couleurs et la beauté du paysage soient éclatantes et qu’elle blesse presque la vue. C’est une manière de rendre absurde les atrocités qui se sont déroulées dans ces contrées. Que le paradoxe de cette beauté qui sert de décor à cette tragédie à laquelle on assiste nous déchire d’incompréhension.

J’ai travaillé avec Jo Jo Lam, cheffe opératrice du film, puis avec Christophe Bousquet l’étalonneur, sur une palette de couleurs très réduite, du vert, du rouge, du bleu, le brun des carnations. Le rouge est la couleur la plus importante pour moi. J’ai travaillé à faire saillir le rouge dans le film et à lui donner de la richesse, de la profondeur et à lui donner du sens aussi. Dans le film c’est une couleur hautement symbolique et dont la signification évolue, elle cristallise l’histoire.

Au départ le rouge est celui du hamac dans lequel elle dort, c’est le rouge de l’écharpe de tissu dans laquelle Ibátali transporte son nouveau-né, c’est le rouge du salut car elle pense que le nouveau-né est celui qui va pouvoir lui assurer la protection de son époux Seigneur et maître, mais également du royaume. Par la suite cette couleur devient possibilité d’émancipation, puisque le rouge est celui du roucou (peinture corporelle) qui recouvre le torse du jeune homme, Olaudah, et le rouge des peintures de guerre Kalinago qu’Ibátali arbore sur le visage. Enfin, le rouge devient la couleur du deuil, à la fin, l’écharpe de coton rouge du bébé est devenue linceul. Mais il est également émancipation puisque le sacrifice a assuré la vie sauve des personnages et rendu possible leur émancipation. La couleur rouge raconte le chemin de l’aliénation vers la libération tragique finale.

Comment avez-vous envisagé la mise en scène de la nature qui est très présente, et qui est à la fois idyllique et menaçante ?

La nature est un personnage à part entière dans le film. C’est un survival dans lequel les deux personnages traversent l’île en quête de liberté et d’émancipation. Je ne montre le ciel que deux fois dans le film, une première fois lorsque les personnages traversent une savane à découvert, menaçante. Et à la toute fin, lorsqu’ils ont échappé à la mort. Le ciel est ouvert, bleu, dégagé, porteur d’inconnu mais aussi d’espoir car la possibilité d’une vie meilleure ailleurs est possible, même si il n’y a pas l’ombre d’une terre à l’horizon. Le film est un huis-clos à ciel ouvert, en décor naturel. Par la composition, le cadre raconte le cheminement des personnages : de la prison vers la liberté.

La nature, même si elle est grandiose, spectaculaire, époustouflante de beauté, est à la fois menaçante – le danger peut surgir de toute part – mais aussi un refuge. Elle est nourricière, elle guérit, elle abrite, tout en ayant la capacité de se changer en piège tragique comme le labyrinthe de la mangrove. Avec ces grands arbres secs, vert de gris, à l’allure funeste, cette eau qui paraît stagnante et croupie, à première vue la mangrove semble macabre alors qu’en réalité c’est un écosystème qui regorge de vie, c’est le poumon du littoral qui, avec son réseau de racines de palétuviers, agit comme un filtre pour la biodiversité. Elle foisonne de batraciens, de poissons, d’oiseaux, de vie ! Historiquement la mangrove est un refuge pour les évadés des plantations esclavagistes, mais elle est aussi tombeau. Il est aisé d’y entrer mais il est compliqué d’en ressortir à cause du réseau tentaculaire des racines des arbres et des palétuviers.

Comme tous les éléments du film, la mangrove est ambivalente (je pense au bébé métis, qui est un salut pour Ibátali puisqu’étant très clair de peau, dans la hiérarchie raciale de la société coloniale, il est du bon côté de la ligne de couleur – puis une condamnation à la fin, lorsqu’il met le tandem en danger). Le bien n’est jamais très loin du mal (Ibátali qui trahit Olaudah puis se rachète en le secourant). La mort rôde partout mais la possibilité de la vie n’est jamais très loin. À l’image de la nature, tout dans le film est ambivalent : la beauté et l’horreur. L’aliénation et l’émancipation. La possibilité de la fuite et le piège le salut et la condamnation fatale.

Qui sont vos cinéastes de prédilection et/ou qui vous inspirent ?

Stanley Kubrick est un cinéaste qui m’inspire et qui ne cessera jamais de m’inspirer. L’invraisemblable agilité avec laquelle il bondit d’un genre à l’autre avec une maitrise folle, de la comédie satirique, en passant par le film de guerre, le drame historique, le film de SF d’anticipation. Il parvient à continuer à explorer les thèmes qui l’habitent et le fascinent en proposant des personnages d’une humanité et d’une universalité rares, avec une recherche esthétique, une inventivité inépuisable en terme de mise en scène. Quand je serai grande je veux être Stanley Kubrick. Je veux réaliser un chef d’œuvre dans chaque genre.

Visionner Ici s’achève le monde connu. Le film est diffusé en présence de la réalisatrice à la Femis, le 22 janvier à 19h, sur inscription.

Entretien réalisé par Nicolas Bardot le 13 janvier 2024. Un grand merci à Claire Diao.

| Suivez Le Polyester sur Bluesky, Twitter, Facebook et Instagram ! |