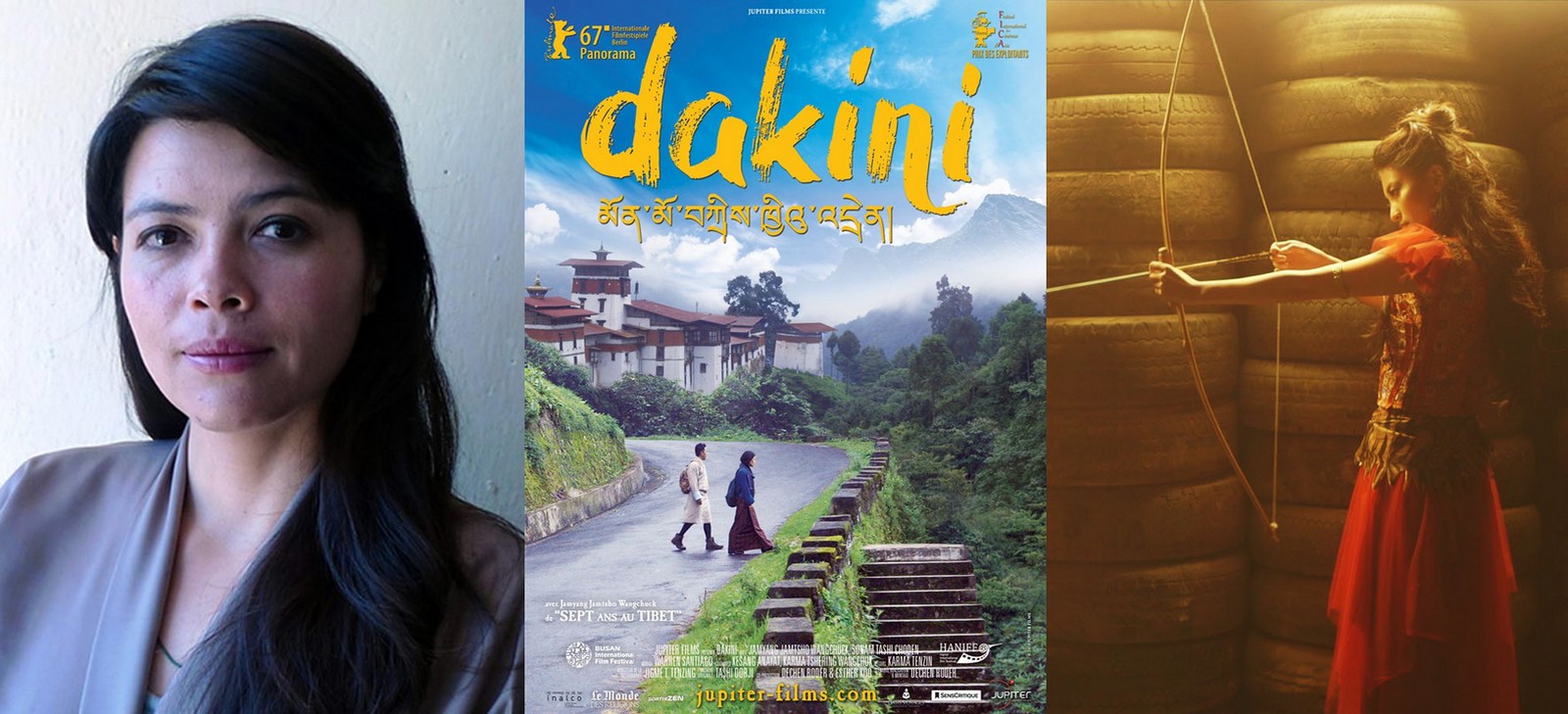

Dechen Roder, venue du Bhoutan, signe un fascinant premier long métrage avec Dakini. Ce film suit l’enquête d’un détective sur une femme soupçonnée d’être une démone. Visuellement superbe, narrativement ambitieux, Dakini laisse une large place à l’imaginaire et fait preuve d’une vraie personnalité. Ce film sort ce mercredi 24 octobre. Nous vous présentons sa réalisatrice…

Comment est né Dakini ?

Je ne peux pas mettre le doigt précisément sur le point de départ de Dakini ; le film a grandi, en quelque sorte, à partir de différentes racines. Ma mère m’avait parlé d’histoires de dakinis, ou plus largement de femmes de notre culture et notre histoire. Je n’ai jamais vu en elles autre chose qu’un mythe. Mais un jour, nous avons rencontré une vraie dakini, une femme qui a fui la société à la recherche de la vérité et de l’illumination spirituelle. Elle devait avoir dans les 70 ans, elle vivait seule dans une cabane au sein d’un village isolé. Nous avons marché pendant des heures pour la rencontrer, et elle nous a accueillies dans sa petite demeure, avec du thé. Il y avait quelque chose dans sa présence et sa grâce – ce qui faisait d’elle une dakini ? – qui m’a stupéfaite. Après cela, j’ai réalisé que les dakinis pouvait exister, et qu’on a toujours besoin d’elles dans le monde d’aujourd’hui. J’ai cherché davantage de récits de dakiris dans la littérature, auprès de ma mère, dans des conversations avec des femmes plus âgées et des nonnes.

Cette quête était également pour moi-même en tant que jeune femme ayant grandi au Bhoutan, à la recherche de plus d’histoires de femmes qui m’inspirent et me guident. Il y a tant d’histoires du passé – mais on ne raconte et enseigne que les histoires d’hommes, sur des grands hommes, des saints… On n’entend pratiquement plus d’histoires de femmes au Bhoutan.

En faisant mes recherches, deux choses ont émergé : d’abord, certaines histoires m’ont paru très visuelles, des scènes de ces récits, des incidents, le surréalisme des histoires, elles se sont animées de façon si éclatante, si visuelle. Ensuite, tout cela a ressemblé à une enquête, une résolution, la trouvaille d’indices pour l’inspiration, des lumières qui nous guident et nous indiquent comment vivre et comment être. Il fallait en faire un film. Mais je ne voulais pas en faire un biopic, je souhaitais inclure différentes histoires de femmes. L’idée de les utiliser comme des « indices » d’une enquête est apparue. Comme j’adore les histoires de détective, qu’il s’agisse de romans ou de films, c’était tout à fait naturel que le film soit une histoire de détective.

Dakini est visuellement époustouflant, et pourtant c’est votre premier film. Comment avez-vous abordé le style visuel de votre long métrage avec votre directeur de la photographie ? Aviez-vous des références en tête ?

Mon directeur de la photographie et moi-même avons passé beaucoup de temps à discuter du style visuel du film. Je voulais que le cœur du long métrage soit plutôt froid, dans des tons bleutés, à l’image du monde du détective qui manque de chaleur ; c’était aussi important pour l’atmosphère du film – son mystère, sa beauté hantée, une beauté qui devait subjuguer mais qu’on devait ressentir comme dangereuse en même temps (de la même manière que Kinley voit Choden dans le film). Nous avons spécifiquement tourné pendant la saison des moussons, car je voulais que le film soit dans les nuages, la brume, une certaine grisaille – et cela a participé à exprimer les différentes couches d’inconnu dans le monde de Kinley.

Ça c’est donc la palette générale du film. Puis je voulais que les couleurs chaudes signifient quelque chose. Du coup, au fil du film, il y a ces moments où l’on voit une touche de rouge, d’orange ou de chaleur dans le champ (principalement à partir d’une bougie allumée, ou quelque chose de ce style). Je souhaitais que la couleur représente, d’une certaine manière, la « vérité », l’idée de « découverte » et qu’on mesure la distance qu’il y a entre elle et le détective – ou la façon qu’a celui-ci de la refuser.

La palette change vers la fin du film, les dernières scènes sont chaudes, rayonnantes. Nous avons fait beaucoup de tests avant le tournage pour choisir les bons filtres, la bonne lumière. Mon directeur de la photographie et moi-même avons passé beaucoup de temps à filmer la nature avant de débuter réellement le tournage du film. Plein de plans de fleurs, d’arbres, de nuages etc… C’était très important parce que je sentais qu’ainsi, nous pourrions nous familiariser avec le look du film. Le temps passé dans la nature nous a aidés à ressentir la texture de l’espace et de l’environnement, et à trouver la meilleure façon de les filmer. C’est comme si la nature nous guidait. D’ailleurs certains de ces plans de nature ont été inclus dans le montage du film. La boucle est bouclée en quelque sorte !

Comment êtes-vous parvenue à produire un film aussi ambitieux ?

Il m’arrive parfois de ne plus savoir comment je suis parvenue à produire ce film, tout en assurant la réalisation, l’écriture et le montage ! Ce n’était pas par choix. Nous sommes une industrie si jeune au Bhoutan, nous n’avons pas vraiment de « producteurs » à proprement parler. La plupart des producteurs bhoutanais, ce sont surtout des investisseurs, des producteurs exécutifs. Je ne pouvais demander à personne d’être mon producteur, alors je me suis chargée de cette tâche.

Je n’ai pas de regrets, mais ça m’a presque tuée… Quand je repense à cette expérience, à cette espèce de transe dans laquelle j’étais, comme une machine, je pense que je n’ai même pas assez de recul pour l’analyser pleinement. C’était comme un trou noir, dont j’ai le sentiment d’à peine sortir. C’était mon premier film en tant que réalisatrice, mais aussi en tant que productrice. Pour la production, j’ai d’abord appris d’internet : j’ai tout simplement interrogé Google pour savoir précisément ce qu’un producteur devait faire… tout en essayant d’être aussi professionnelle que possible, ce qui constituait une énorme difficulté.

Je troublais en permanence les lignes entre réalisatrice et productrice, ce qui n’est jamais bon. Comme productrice, je m’assurais que chacun mange convenablement sur le tournage, tout en pensant à mon prochain plan comme réalisatrice. Et puis comme nous avions un très petit budget avec une petite équipe, une grande partie de mon rôle de producteur a consisté à faire plein d’autres choses – ramener des membres de l’équipe chez eux avec ma voiture, gérer le budget, être la première sur le tournage pour bien tout mettre en place, ainsi qu’être la dernière pour être sûre que tout soit en ordre. Tout cela était physiquement ardu, et je pense que cela a dû affecter ma réalisation car ma concentration était un peu en désordre. Du coup je regrette certains éléments en ce qui concerne la mise en scène, des choses que j’aurais faites différemment, ou en étant plus incisive ou focalisée. Et j’ai pu m’appuyer par ailleurs sur une bonne responsable de production, même si elle non plus n’avait jamais travaillé sur un film auparavant.

A travers les différentes légendes dont il est question dans Dakini, le film laisse une large place à l’imaginaire. En quoi est-ce important pour vous en tant que réalisatrice, mais aussi en tant que spectatrice ?

Je pense que si rien n’est laissé à l’imagination, alors il n’y a pas d’intérêt à voir un film. Et en tant que réalisatrice, si je ne peux rien laisser à l’imagination, alors c’est que j’ai échoué. C’est très important – suggérer une expérience, une atmosphère, avec suffisamment d’espace et de profondeur pour autoriser le spectateur à faire sa propre exploration, et imaginer. Et puis c’est beaucoup plus amusant pour une réalisatrice de de stimuler l’imaginaire, parce que cela fait naître des conversations, des pensées qu’on n’avait pas imaginées, notamment lors des questions-réponses avec le public. C’est comme si le film était lâché, comme ça, dans les airs. Et le public vous emmène parfois dans des endroits totalement imprévus, qui changent ma propre vision du film.

Quels sont vos cinéastes favoris ?

J’ai beaucoup de cinéastes fétiches. Il y en a certains dont je me sens moins proche qu’à une époque, mais encore aujourd’hui je peux ressentir leur influence, c’est certain. Je pense à Mohsen Makhmalbaf, Wong Kar Wai, Alain Resnais, John Cassavetes, Abbas Kiarostami, Krzysztof Kieślowski, So Yong Kim, Lou Ye, Jane Campion, Lynne Ramsay, Park Chan Wook, Jim Jarmusch, Pema Tseden, Andrea Arnold, Christian Petzold.

Quels sont vos projets ?

Je développe un nouveau projet, mais je n’ai encore rien mis sur papier et je ne veux pas forcer les choses et aller trop vite. Je connais les éléments de base du film (des femmes, la musique, l’identité, et oui il y aura un angle mystérieux !) mais je ne connais pas encore l’histoire dans sa totalité, donc je vais laisser cela infuser quelque temps…

Entretien réalisé par Nicolas Bardot le 3 mars 2017.

| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |